2025年11月23日(日)公開

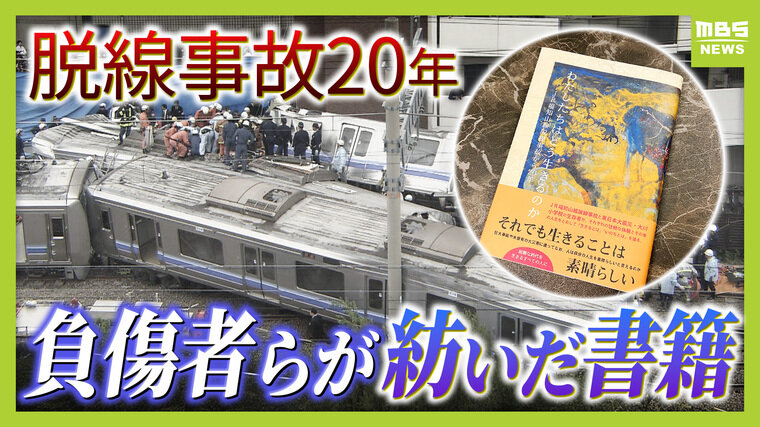

JR福知山線脱線事故20年 "当事者"と"第三者"を架橋し「どう生きるのか」を問う 事故負傷者らが今春刊行の書籍

編集部セレクト

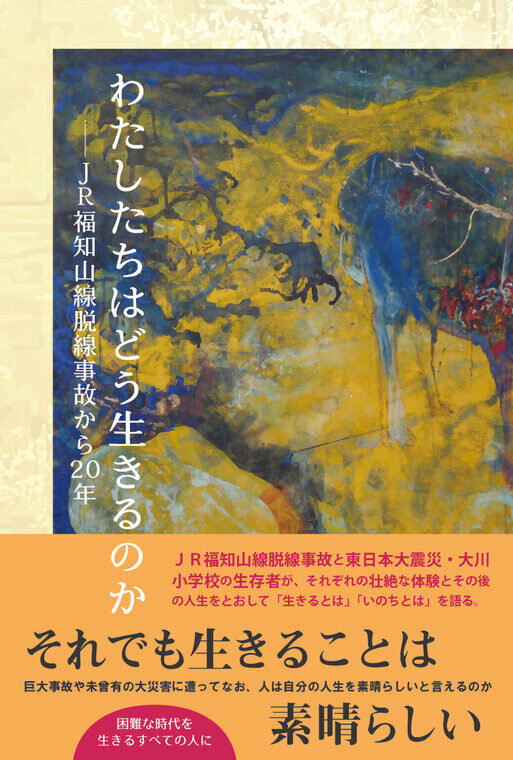

JR福知山線脱線事故の発生から20年となった今年、1冊の本が出版された。事故車両の2両目で重傷を負った小椋聡さんが中心となって執筆・編集された、「わたしたちはどう生きるのか」。 小椋さんは、犠牲者の最期の乗車位置を探す活動など、脱線事故に関する様々な活動を続けてきたが、20年を経て、「自分の言葉だけ、当事者の言葉だけで話をするということをどこまで続けていけるのか、続けていくべきかという点を考えるようになった。私たちが経験した困難や、皆さんが語らないけど経験した困難を、第三者と言われている人たちが、どんなふうに共感して、伝承していくのかがこれからの大きなテーマになると思った」と語る。 今年4月の発刊から半年以上が過ぎたが、本はいまも静かに売れ行きを伸ばしている。(松本陸)

「事故を知る」「事故を伝える」「その後を生きる」

この本は、「第1章 事故を知る」「第2章 事故を伝える」「第3章 その後を生きる ~私たちが生きる社会」の3章構成となっている。

第1章では福知山線脱線事故が発生した経緯や要因と、事故の社会的影響について、小椋聡さんが執筆。

第2章では、東京での福知山線脱線事故に関する展覧会を企画し、2015年に開催を実現させたライターの木村奈緒さんが、企画・開催に至った思いやプロセスについて寄稿。展覧会で行われた、トークセッションも採録されている。

第3章では、事故に遭ったあとの人生や活動について、小椋さん(写真)や、1両目で負傷した福田裕子さんが執筆。また、東日本大震災時に石巻市立大川小学校で被災して津波に呑まれ、自らは奇跡的に一命を取り留めたものの、祖父・母・妹を亡くした只野哲也さんが、被災後の活動や人生について記し、そのうえで、去年11月に東京で行われたシンポジウムでの3氏の公開対談が採録されている。

小椋さんと只野さんは、2024年以降、大川小や脱線事故現場を相互に訪問するなど、交流を重ねてきた。

「第三者は無力な存在では決してない」

明確に章立てはされているが、通奏低音となっているテーマは、第1章で小椋聡さんが記した一文に凝縮されている。「この事故から私たちが学ぶべきことは、社会安全を構築することの重要性のみならず、利便性と豊かさを追い求める社会の中で、事故の教訓をとおして私たちが何を大切にし、日々を『どう生きるのか』を問い続けることである」

そしてその通奏低音は、脱線事故と大震災という、事故と災害の差異も越境している。「Team大川 未来を拓くネットワーク」という団体の代表として、東日本大震災や大川小に関する活動を続けている只野哲也さんは、“どうして活動を続けるのか”という問いを投げかけられる点について、こう心境を記す。

「結論、辛いし悲しい。まだ何も乗り越えられていない。これからもおそらく変わることはない。(中略)理不尽なことだらけの現実から逃げ出したくなることもあったし、メディアの取材を受けられなくなったこともあった。大川から離れて何もかも忘れて普通に生きたいと考えることもあった」

「それでも、何度打ちのめされても続けていこうと奮起できたのは『家族』がいたから。3月11日は亡くなった母の誕生日でもある。可愛がってくれた祖父のことも、いつも一緒にいた妹のことも忘れるという選択肢は私にはない。うやむやにすることはできないのだ」

「自分が自分らしく生きるために、大川と向き合い続けているということになる。大川との向き合い方に『納得』できたとき、私は本当の意味で新たな自分の人生を歩むことができるのではないかと思っている」

そのうえでこの本は、『どう生きるのか』を問う営みにおいて、“当事者ではない人々”が果たす役割の意義を高らかに謳う。脱線事故とは直接的な関わりのない立場から、ゼロから展覧会を企画し、去年のシンポジウムにも参画した木村奈緒さんのメッセージは、事故から20年経った今、ストレートに心に訴えかけてくるものがある。

「ある体験を『わたし』の中に留めるのではなく、『わたしたち』の体験にすること。そうすることで、たとえ当事者がいなくなっても、その体験や事象が生き続けて広がっていくのではないか。(中略)そのためには、出来事から『遠い』第三者の存在は欠かせない。第三者は無力な存在では決してない」

「立場や出来事からの距離の違いは、分断のための障壁になるのではなく、自分ひとりでは見ることのできない景色を見るための道のりであってほしい」

「『過去の大惨事』ではなく、日常生活の中で時折何かを語りかけてくる、そんな存在に変わった」報道記者が寄せた言葉

この本のもうひとつの大きな特徴は、小椋さんや只野さんを継続して取材してきた報道記者らや、脱線事故の遺族の支援に携わってきた弁護士などが、多くのコラムを寄稿している点だ。それらのコラムでも、『どう生きるのか』という問いが軸として貫かれている。

取材者としての苦悩や決意が、飾り気のない実直な言葉で綴られていて、同じ報道機関に身を置く者として、ハッとさせられたり心が震えたりした場面も多かった。

「ありきたりな言葉に相手の気持ちを置き換えていないか、今も自問する。交流が続き心を許してもらえたと思っていた遺族の突然の拒絶に、『共感できた』『配慮をしている』と考えていた自分のおこがましさが情けなかった」

「自分が放送で出せているのは何だろうか…。伝えていたのは『安全』『思い』『風化させてはいけない』などの決まり文句。自分たちの報道は果たして次の事故を防ぐことにつながっているのか。『つながっていない』と思うようになった」

「単なる挨拶でしかなかった日常の一コマが、大切だと思える瞬間に変わった。当たり前は当たり前ではないという事故の一つの教訓が、自分の生活の中に生きるようになったのだと思う。いつのまにかJR福知山線脱線事故は、単なる『過去の大惨事』ではなく、日常生活の中で時折何かを語りかけてくる、そんな存在に変わっていった。きっとこれからも、毎日を大切に生きるとはどういうことなのかを問いかける存在であり続けると思う」

「もともとの自分の性格か、長年の記者生活で習い性になったのか、私は人間の暗い面を見がちだった。それが、人間は弱い存在だが、それをしのぐ強さを持っていると教えられたことで、人間の明るい面にこそ目を向けたいと考えるようになった」

「これまで以上に困難な事故や災害に直面したとき、人間の強さを信じ、明るい面に目を向けられるだろうか。そんな人間、そして、記者であれるよう、一日を一生として、きょうを生きたい」

本の執筆者の1人である福田裕子さんの言葉を借りるなら、この本を読み、共に考えることは、まさに「『特別』に成らざるを得なかった特別ではない人々の発する経験を通して」「想像力のバリエーションを1ページずつ増やして」いくということなのだと思う。取材分野にかかわらず、報道関係者も手に取るべき1冊だと感じる。

「わたしたちはどう生きるのか —JR福知山線脱線事故から20年」はコトノ出版舎刊で税込1980円+送料。コトノデザイン&古民家空間 kotonoha の公式ホームページや、Amazonなどで購入できる。

2025年11月23日(日)現在の情報です