2023年08月01日(火)公開

「絶対誰かが被害を受ける」比叡山の麓で『土砂流出』相次ぐ...住宅地に被害 治山ダムの新設が決まるも「別の沢でまた起こるだろうな」住民から不安の声

特盛!憤マン

比叡山の麓に位置していて、2年間で4回も“土砂流出による被害”が起きている京都市左京区の上一乗寺地区。被害が増える台風シーズンを迎え、住民からは自治体の災害対策に懸念の声が上がっています。

「山がだんだん崩れてくる」「今年起こるのではと心配」

京都市の北東部にある比叡山。古くから信仰の対象としても親しまれてきました。その山麓の住宅地でいま、不安の声があがっています。

「山がだんだん崩れてくる。それがとまらなくなってしまって、避難するにも避難ができない」

「赤い色になりましたね、濁流になると。今年起こるかなと思って、いまは心配しています」

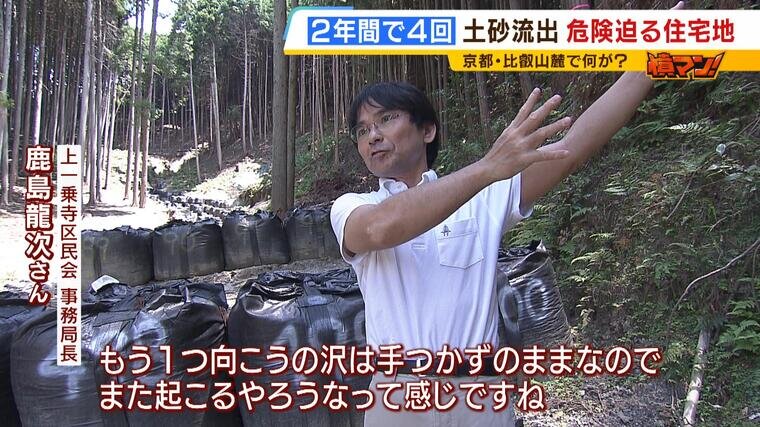

こう話すのは左京区上一乗寺地区の住民たち。自治会役員の鹿島龍次さんも被害を訴えます。

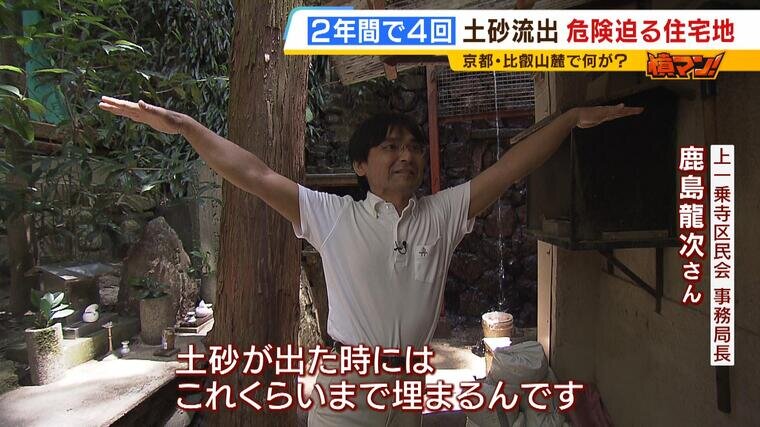

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「大雨で濁流が来て、ここまで砂がたまった。高さ50cmか60cmくらいありますよね」

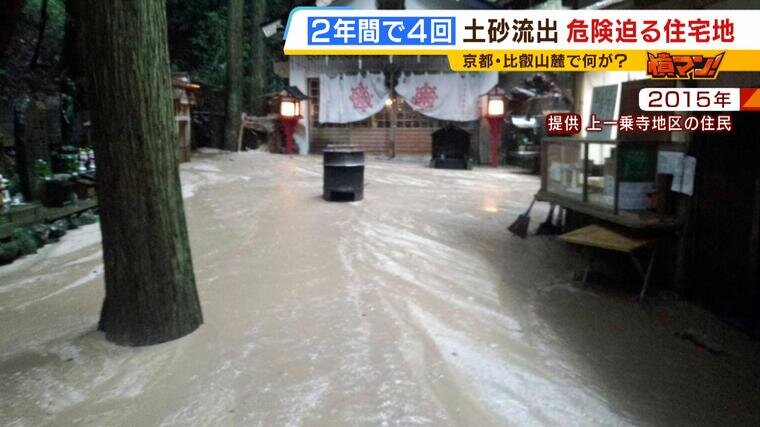

去年7月19日に京都市を襲った大雨。1時間に降った雨量は最大で88mmを記録し、観測史上最大となりました。

この大雨の影響で上一乗寺地区は、比叡山の山麓から土砂が流れ込んだのです。車2台が埋まり、住宅にも土砂が入る被害が出ました。道が土砂で埋まるまでたった30分の出来事でした。

けが人はいませんでしたが、復旧作業は10日以上続いたといいます。

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「ヒタヒタヒタと際限なく砂が出てくるんですよね。こんなことになるんだと驚きしかない、僕は」

行政の反応は「こんなのちっちゃい」 それでも訴え続け…

土砂流出が起きたのは住宅地の目と鼻の先。鹿島さんの自宅からは歩いて1分ほどの場所です。同じ土砂被害は去年とおととしの2年間で4回も起きているといいます。

ところが行政は…。

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「最初に起きた時は、住民の間で『これは100年に一度の災害だね』と言われたんだけど、100年に4回やんみたいな感じで。『こんなのちっちゃいんだよね』と行政の方はおっしゃるんですよ。『これにはなかなか手がつかないよね』『もっと優先順位が高いところがあるんだよ』と皆さんおっしゃる」

訴え続けた結果、去年秋にようやく土のうが設置され、これ以上、山が崩れないように応急の対策がされました。

山麓には数多の川や沢 被害はあちこちで

ただ、鹿島さんが土砂流出を心配するのはここだけではありません。崩れた沢の近くにある“住民たちで守るお不動さま”です。

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「土砂が出た時にはこれくらい(背丈ほど)まで埋まるんです。2年前とかもこの辺(背丈ほど)まで埋まっているんですよ」

これまで度々お堂が土砂で埋まり、一部潰れる被害が出たこともあったといいます。

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「信者の皆さん、自費で掘り返すんですよ。大変ですよ。これを、その人(信者)たちの物だし自費は勝手だからというのはあまりに酷」

実は、土砂が流れる川や沢は山麓には他にも数多くあります。過去には交通量の多い道路まで土砂が流れ込んだこともあり、決して人ごとではないと訴えます。

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「何が起きてもおかしくない。山側に住んでいるからどうこうではなく、絶対誰かが被害を受けるので」

今後、山麓に住んでいる住民だけでなくその先の市街地にも被害が出てくることを懸念します。

登山道を歩くといくつもの『崩落の跡』が…

比叡山の山麓で相次ぐ土砂流出。いま山で何が起こっているのか?取材班は、地元のハイカーの案内で登山道を歩いてみることにしました。

(取材班)「けっこう足場(登山道)は砂っぽいですね?」

(ハイカー)「そうなんですよ。ズルッズルッと滑りますよ。気をつけてください」

登山道には根っこがむき出しになったところや、もろい砂の塊がいくつもあり、滑りやすく歩きづらくなっていました。

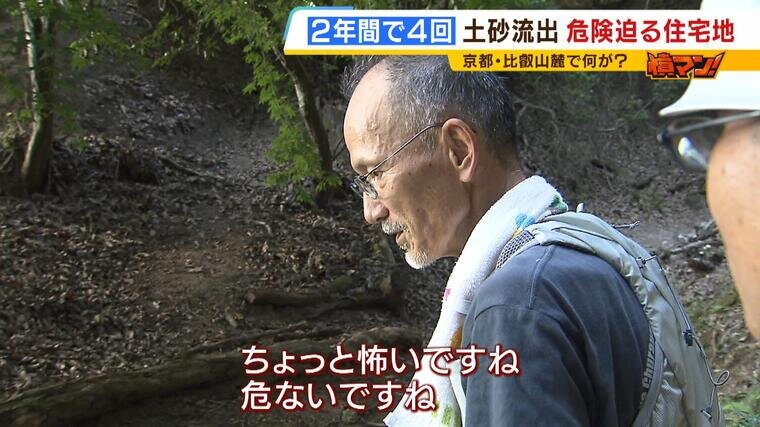

歩くこと1時間。登山道に沿って現れたのが、土砂崩れの跡です。大雨などの影響で崩壊したとみられ、一歩間違えると滑落の危険もあります。

(取材班)「これはいつから?」

(ハイカー)「2年、3年くらい前だと思います。ちょっと怖いですね、危ないですね」

登山道を歩くとその後も別の場所で土砂崩れが起きていたことがわかったほか、山腹ではいくつもの崩落した跡が確認できました。

もろく崩れやすい地質 専門家「異常気象で余計に土砂流出が盛んに」

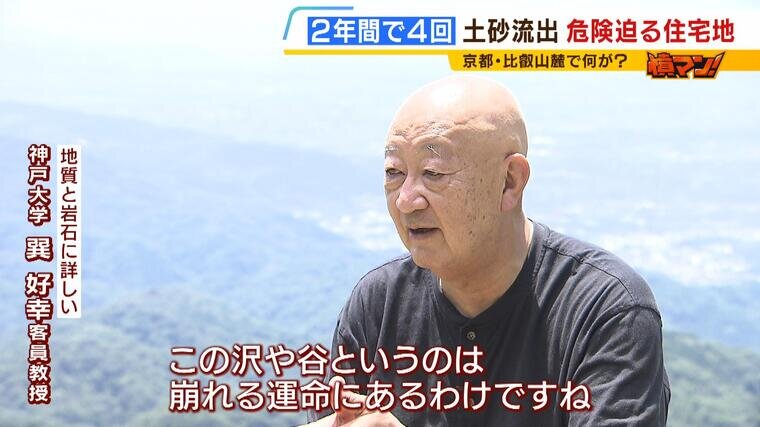

地質と岩石に詳しい専門家は、比叡山から大文字山にかけては花こう岩が風化してできているため、非常にもろく崩れやすい地質だと指摘します。

(神戸大学 巽好幸客員教授)

「この沢や谷というのは崩れる運命にあるわけですね。異常気象で短時間にすごく雨が降るということが多くなっていますよね。だからこそ余計に侵食・土砂の流れ出しが盛んになっていることはもちろんあると思います」

また、崩れやすい山はここだけでなく、六甲山(兵庫)なども注意が必要で、土砂災害はいつどこで起きてもおかしくないと話します。

(神戸大学 巽好幸客員教授)

「神戸は災害が昔はけっこうよく起きていて、六甲山系のところから鉄砲水・土石流が頻繁に起きていましたよね。花こう岩が分布しているところはそういう危険性があると考えたほうがいいと思いますね」

行政は『治山ダムの新設を決定』 しかし懸念は残る…

この2年で4回も住宅地への土砂流出が起きたことに行政側も動き出そうとしています。京都府は今年度、比叡山の山麓にある49か所の渓流を調査し、砂防ダムなどの必要性を検討。また、鹿島さんらの住宅地への土砂流出が起きた沢についても、山の崩壊を防ぐ治山ダムをつくることを決めました。

一方で鹿島さんはダムの建設は歓迎しつつも問題の根本解決にはならないと嘆きます。

(上一乗寺区民会 事務局長・鹿島龍次さん)

「うちの自治会の範囲だけで沢は8本あるんじゃないかな。もちろんここはある程度落ち着くとは思うんですけれども、もう1つ向こうの沢は手つかずのままなので、また起こるやろうなって感じですね」

これから迎える本格的な台風シーズン。大雨による被害を拡大させないためにも、各地で必要な対策が急がれます。

2023年08月01日(火)現在の情報です