2023年11月30日(木)公開

『私の選択がすべて間違っていた』息子を亡くした両親の後悔...放課後デイで「2人体制」のはずが「1人で対応」で事故 一方で現場苦しめる制度も『職員増やせば経営苦しく』

特命取材班 スクープ

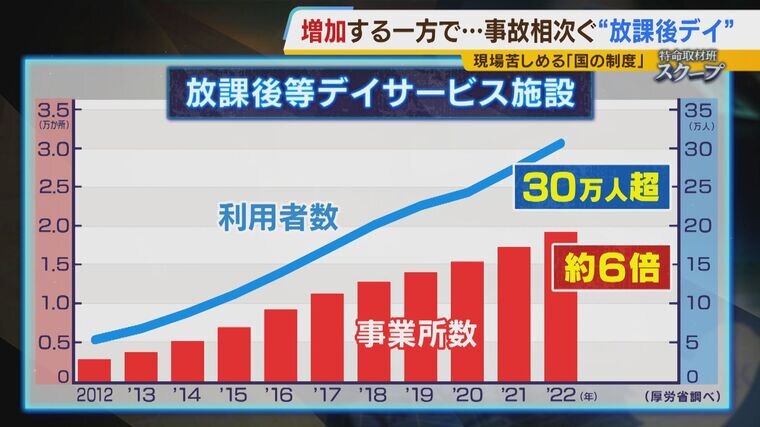

障がいのある小中高生の居場所となっている「放課後等デイサービス」。近年、利用者数の増加に伴い、事業所数は10年で約6倍に増加している。一方で事件・事故・トラブルが相次いでいて、大阪府では死亡事故も発生した。今回、愛する息子を放課後等デイサービスで起きた事故で亡くした夫婦を取材。聞こえてきたのは後悔と怒りの声だった。

放課後デイで息子を亡くした遺族「施設側は安全対策を一方的に破った」

(清水亜佳里さん)「きのうは運動会だったんだって。クラスのみんなが『悠生くんも一緒に踊ったよ』って言ってたよ」

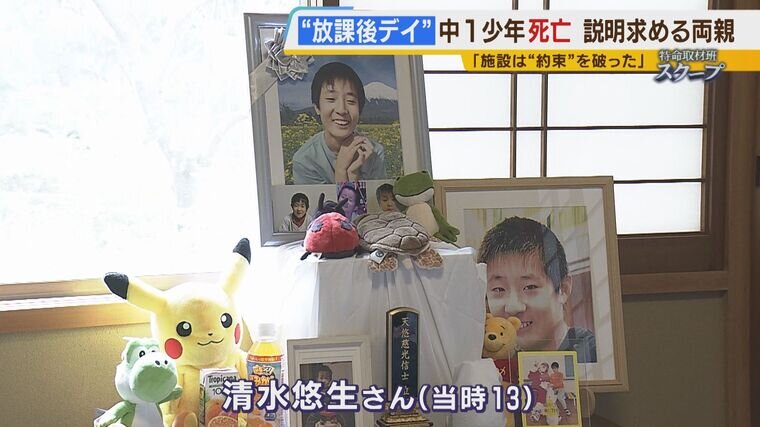

清水悠路さんと妻の亜佳里さん。去年12月、この場所で愛する息子を亡くした。

(清水亜佳里さん)「ここに来るたびに、苦しかったんやろなとか、冬だったので水も冷たかったんやろなとか、助けてあげられなくてごめんねって気持ちですね、いつも」

当時中学1年で13歳だった清水悠生さん。3歳の時に「自閉症」と診断された。言葉で意思疎通をすることが難しい中でもより多くの人と関わってほしい。特別支援学校が終わった後に週4回ほど通い始めたのが、大阪府吹田市の放課後等デイサービス「アルプスの森」だった。

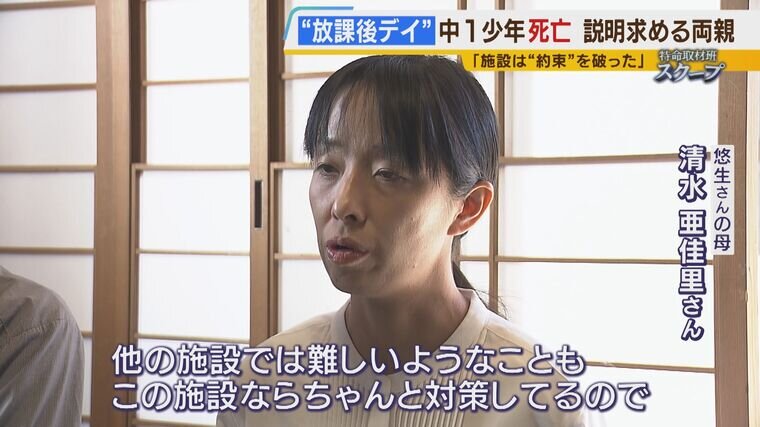

(清水亜佳里さん)「他の施設では難しいなと思うことも、そこの施設ならちゃんと対策しているので 学校以外の居場所ができたというのは本当にうれしく思っていました」

ところが去年12月9日に事故は起きた。送迎車を降りて施設に向かうその時、悠生さんは職員の手を振りほどいて走り出して行方不明に。一週間後、近くの川で亡くなっているのが見つかった。悠生さんは自ら川に飛び込んだとみられている。なぜ事故は起きてしまったのか?

(清水悠路さん)「送迎は2人体制でずっとやっているって言ってたのに1人で対応していた。命を守るために絶対必要だと言っていた安全対策、それを一方的に破っているんですよね」

小学校の卒業式の映像。卒業証書を受け取ると突然走り出してしまった。このように悠生さんには急に走り出してしまう特性があり、両親と施設側は“ある取り決め”を交わしていた。

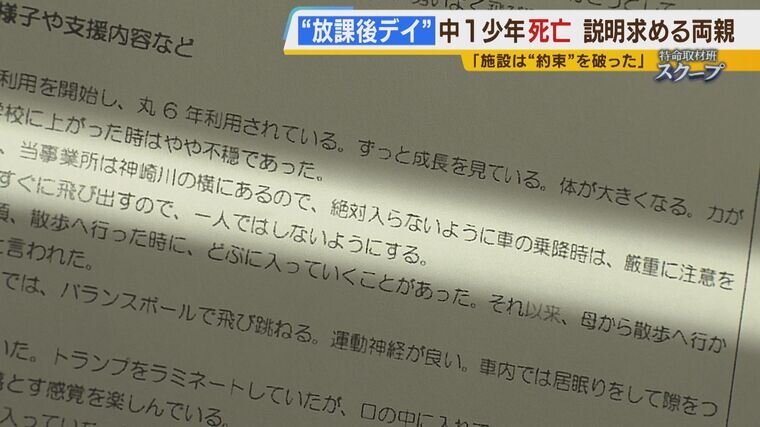

【両親と施設側の取り決めより】

「当事業所は神崎川の横にあるので、絶対入らないように車の乗降時は、厳重に注意をしている。目を離すと、すぐに飛び出すので、1人ではしないようにする」

車の乗り降りの際は職員が2人以上で対応することになっていたが、事故当時、対応していた職員は1人だけ。つまり、約束は守られなかったのだ。

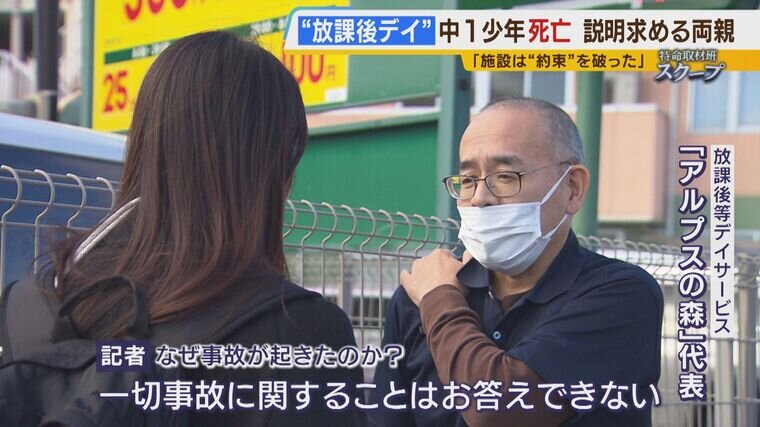

事故について施設代表に直撃取材…その9時間後に急展開

警察は業務上過失致死の疑いで捜査しているが、実際はどうなのか。取材班は施設の代表を直撃した。

(記者)「なぜこういったことが起きたのか?」

(アルプスの森 宇津慎史代表)「その辺はお話しできないです。今後の捜査に影響するので、一切事故に関することはお話ししないで下さいと言われていますので」

(記者)「過失があったことは認める?」

(アルプスの森 宇津慎史代表)「もっとそういうことは言えませんよ。申し訳ない気持ちは一切変わっていないので」

記者の質問に一切答えることはなかった。しかし、この取材の9時間後、事態は急展開を迎える。

アルプスの森の代表・宇津慎史容疑者(60)ら3人が、別の少年への暴行容疑で逮捕されたのだ。3人は今年2月~3月、当時15歳だった利用者の少年を殴ったり床にたたきつけたりした疑いが持たれている。

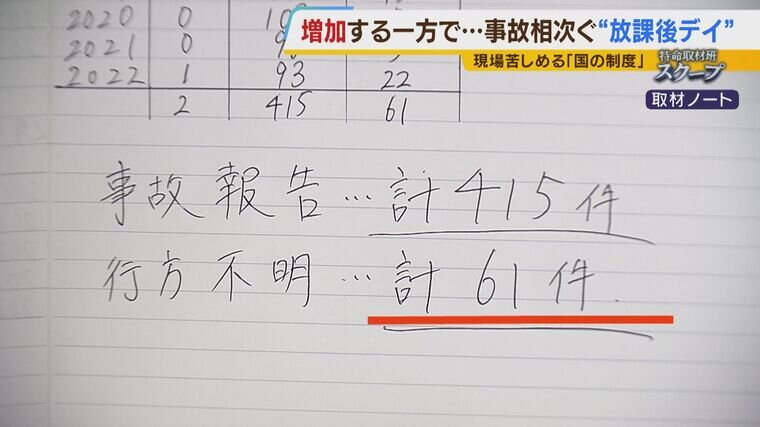

一方で他の放課後デイでも事故の報告が相次いでいることがわかった。大阪府内の全自治体を調査すると、昨年度までの5年間で事故の報告件数が400件を超えることがわかった。さらに一時的に行方不明になったケースも61件に上るという。

こうした事態の背景には放課後デイの急激な増加がある。制度が始まった2012年に比べ、事業所の数は約6倍に、利用者の数は30万人を超えているのだ。

他の施設に聞く『放課後デイの現場事情』

保護者にとって放課後デイはなくてはならない存在だ。東京都内に住む乗田千佳さん(46)の高校2年生の息子・明輝さん(17)は放課後デイに通って10年になる。当初は不安があったというが、今は明輝さんの確かな変化を感じている。

(乗田千佳さん)「息子は本当に人見知りだったんですけれども、少しずつですけど、人と関わることができているなと。息子にとっても私にとっても居場所というか」

ただ、施設が増えることは、保護者にとって安全な施設を選ぶことが難しくなる側面もあると話す。

(乗田千佳さん)「その施設が本当に障がいのある子どもをちゃんと守れるのか、基準が親からぱっと見では見えないので。預けてみてやっぱり危なかった、では手遅れになってしまうと思うんですよね」

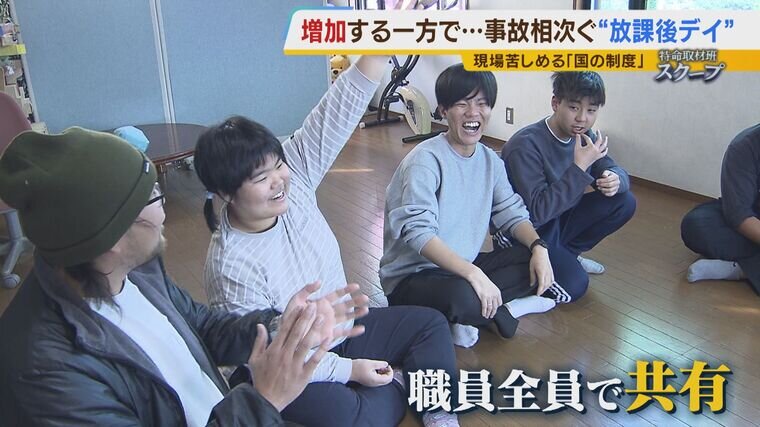

明輝さんが通っている東京都江東区の放課後デイ「まつぼっくり子ども教室」。活動の前に行われる「はじめの会」。保護者からの共有事項や、その日の体調を職員全員で共有する目的がある。

(職員)「おはようございます。最初にお名前呼びしてくれる人?じゃあアキトくん!」

(アキトくん)「はい!元気です」

(職員)「ハルちゃん元気です。朝はおうちに誰もいなくて、ママはお仕事行ってお兄ちゃんは学校でね、自分の判断で家を出てきて10時前に着いてます」

(職員)「カノンちゃん元気なんだけど朝ごはんあんまり食べていない…。大丈夫かな?」

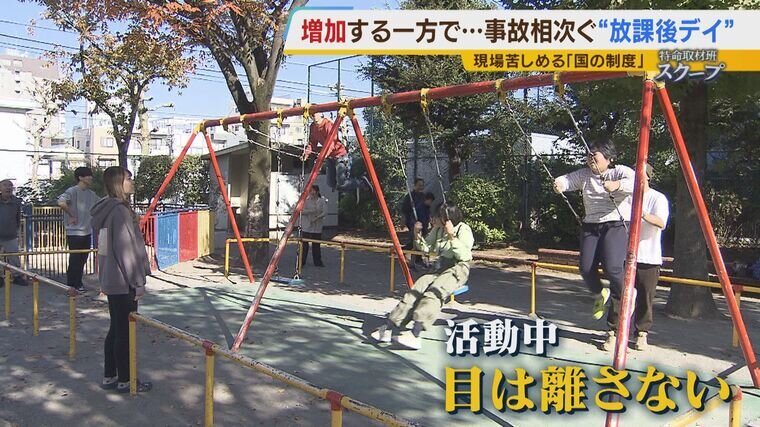

活動場所の公園には職員と子どもたちがペアを組んで移動。移動中には子どもが道路に飛び出そうとする場面も。職員は子どもが道路に飛び出して事故に遭わないよう手を離さない。

公園で遊ぶ時も常に目を光らせて子どもを見守る。この日、7人の子どもに対して5人の職員が対応していたが、国の基準では「子ども10人に対して最低2人の職員を配置すれば良い」とされている。

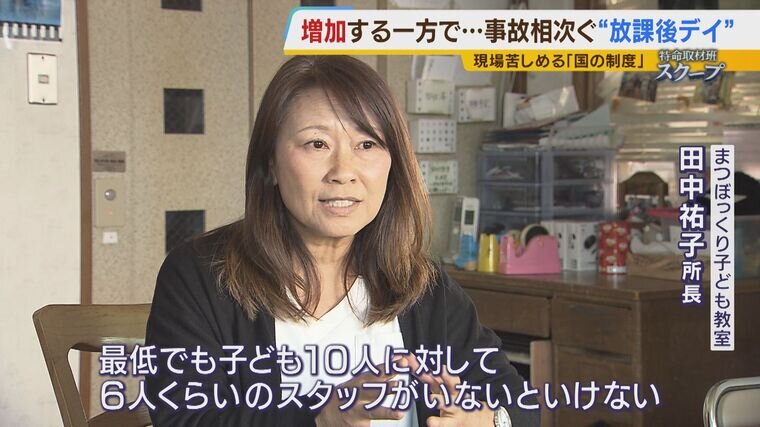

「運営危機に陥らないような制度設計にしてほしい」

(まつぼっくり子ども教室 田中祐子所長)「障がいのある子どもたちが、より多くの経験をして、なおかつダイナミックに遊べて、なおかつ安全に活動するためには、子ども10人を職員2人でなんて絶対に見ることができないんですよ。そうなると、例えば施設に閉じ込めているだけとか、タブレット端末を渡してスタッフは見守っているだけとかになる。最低でも子ども10人に対して6人くらいのスタッフがいないといけない」

施設の主な収入源は国や自治体から受け取る報酬だ。報酬は受け入れる子どもの数によって決まるため、職員を増やせば増やすだけ経営は苦しくなる。支援の質を守るためには「国が制度を変えるべき」と訴える。

(まつぼっくり子ども教室 田中祐子所長)「この事業の支出のほとんどは人件費なんですよ。人件費を削れば儲かるんですよ。本当にまじめに真摯に取り組んでいる事業所が運営の危機に陥らないような制度設計にしてほしいと思います」

専門家は、国の制度に加えて、行政の責任を指摘する。

(立命館大学 黒田学教授)「行政が放課後デイの事業者・職員に対する研修を行うとか、本来あってしかるべきだと思いますよね。支援の質を高めるためには、やっぱり行政の後押しというかしっかりとしたサポートがないと、なかなか事業所任せになってしまう」

息子を亡くした母親は「私の選択がすべて間違っていたと思うと一生後悔です」

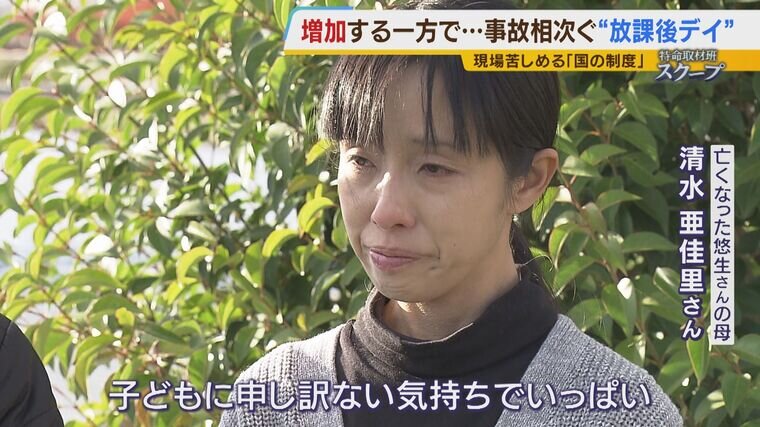

去年12月、放課後デイで息子を亡くした清水さん夫妻。事故からまもなく1年、自責の念を抱えて生きている。

(清水亜佳里さん)「私がこの選択をしなければ、今もあの子は元気で走って、お友達と過ごしていた、先生と過ごしていた、生きていたと思うと、私の選択がすべて間違っていたんだなと思うと、一生後悔ですし、子どもに申し訳ない気持ちでいっぱいです」

2023年11月30日(木)現在の情報です