今が旬のブランド野菜「京たけのこ」が、これまでにない“不作”でピンチ。原因は異常気象だけではないようです。竹林に起きている異変に、農家からは不安の声が聞かれます。

「不作でたけのこが少ない」入荷量は前年度の半分以下

4月中旬、多くの人で賑わう京都市内の直売所。並んでいるのは春の味覚「京たけのこ」です。計200kgあったたけのこは、わずか1時間でほぼ完売しました。

京都のブランド野菜である京たけのこは、刺身として食べることができるほどの軟らかさや上品な味わいをウリにしていて、煮物、焼き物など、幅広い料理で親しまれています。そんな中、今年は“ある異変”が起きているといいます。

4月17日に行われた京たけのこの初競り。最高価格は4kgで4万円と、去年を7000円も上回る高値での落札となりました。

(京都青果合同・京野菜部 蒲田季和部長)「去年が3万3000円なので、価格的には高いと思います。不作でたけのこが少ないです」

市場に出回るたけのこが“少ない”というのです。

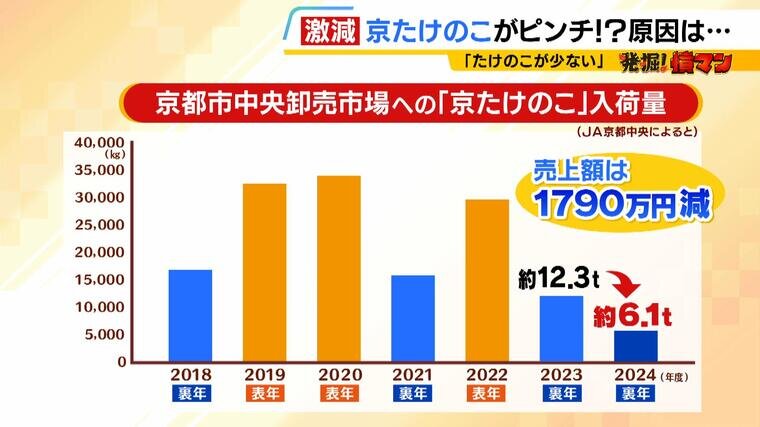

たけのこには、豊作の「表年」と収穫量が少なくなる「裏年」があり、2年周期でどちらかが表年、一方が裏年になるとされています。京都では2023年度に続き2024年度は裏年にあたるとされていますが、JA京都中央によりますと、京都市中央卸売市場への京たけのこの入荷量は、2023年度の約12.3トンに対して2024年度は約6.1トンと半分以下。類を見ない少なさとなりました。売上額は1790万円以上、減少しています。

たけのこ農家が感じた“異変”

一体、何が起きているのでしょうか。京たけのこ農家の柴田照生さんと竹林を訪れ、たけのこを掘ってみると…

(柴田照生さん)「これも小さいですね。本当に困っているんですよ。みなさんそうおっしゃってます。何にもないんですよ」

例年、3月下旬になるとたけのこが出始めますが、柴田さんが持っている2か所の竹林では、たけのこの出がかなり遅れています。例年に比べて収穫量は2割以下。取引先に出荷ができない状況だといいます。

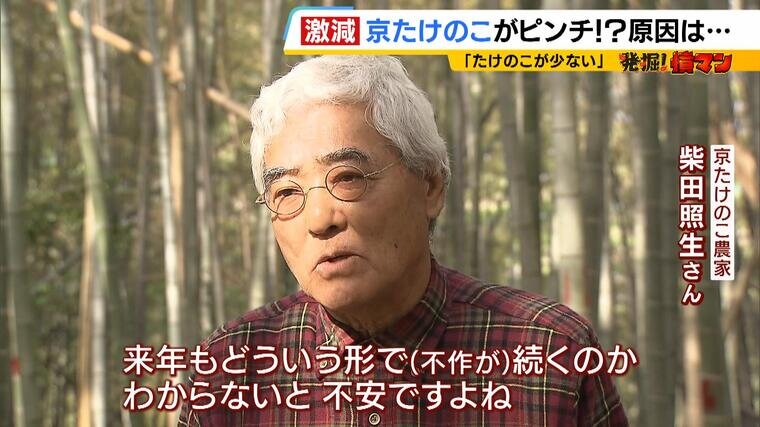

(柴田照生さん)「たけのこがなかったら出荷できない。私の収入が減るだけ。来年もどういう形で(不作が)続くかというのはわからないと不安ですよね」

たけのこの発育が悪いのは、干ばつや高温などの異常気象も関係していると言われていますが、柴田さんは去年の夏、ある異変を感じたといいます。

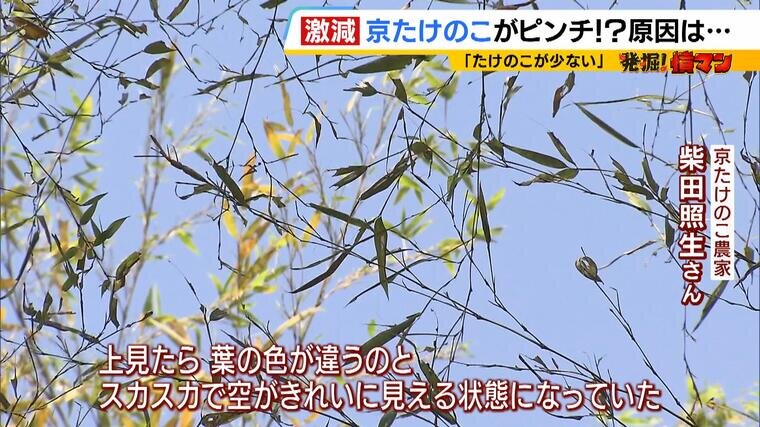

(柴田照生さん)「例年はやぶの中は薄暗い感じやったんですけども、来たときに明るかったんですよ。上を見たら葉の色が違うのと、スカスカで空がきれいに見える状態になっていた」

柴田さんが気になったのは、竹の葉の少なさでした。本来なら青々と茂っているはずの竹の葉が黄色く変色し、枯れ落ちていたのです。

気づいたときには手遅れ?葉を枯らした“犯人”の正体

原因は何なのか。京都府農林水産技術センターの徳丸晋虫さんに現場に来てもらいました。葉の形を見れば、変化がわかるといいます。

(京都府農林水産技術センター 徳丸晋虫さん)「ところどころに跡が残っているんですよね。葉が巻いている。(ここに)幼虫がいた。幼虫がこの中で葉を食べて、白くなったのが食べた跡」

葉を枯らした犯人は「ガ」。「シナチクノメイガ」という外来種です。その幼虫が竹の葉を食べていたのです。

シナチクノメイガは主に竹類に寄生するガで、その幼虫は体に葉をくるくると巻きつけ、中で葉を食べることで成長します。食べられた葉は黄色く変色し、やがて枯れてしまうのです。葉が枯れると十分に光合成ができず、新たなたけのこができにくくなる可能性があります。

シナチクノメイガは中国南部原産のガで、近年、日本国内に侵入。2020年に愛知県で初めて確認され、その後、関東や関西など計10の都府県で見つかりました。特に京都府内ではガの食害による被害が大きく、調査した竹林の70%で葉枯れが起きていて、気づいたときには手遅れだったといいます。

(徳丸晋虫さん)「葉が巻いていて、茶色くなったときには中に幼虫もサナギも残っていない状態なので、茶色くなったときにはもうすでに“加害者”はいないという感じだと思います」

詳しい生態や対策方法は不明「困っているところです」

京たけのこに襲い掛かるシナチクノメイガ。では、どうすればたけのこを守ることができるのでしょうか。

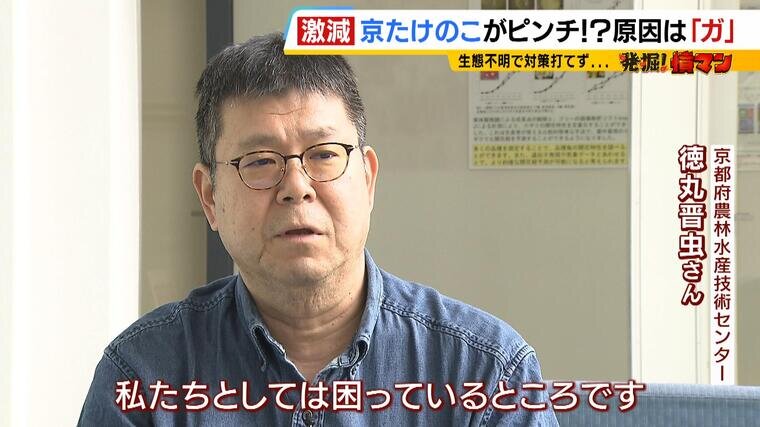

(徳丸晋虫さん)「詳しい生態とか、何が効くとか、何が防除効果が高いというのは記録としては全然ない。中国にあるのかなと思って調べてはいるんですが、あまりその文献も見当たらなくて、私たちとしては困っているところです」

今のところ情報があまりに少なく、対策方法はわかっていないというのです。

府は野菜に使っている農薬を使用することを許可しましたが、シナチクノメイガに対する効果は不明です。JA京都中央などは今年、被害にあった竹林3か所を試験場にして、去年異変が起きた6月ごろに合わせて今後、経過観察を開始する予定です。シナチクノメイガの詳しい生態や食害の影響を調べたうえで対策を講じたいとしています。

(JA京都中央西南部経済センター 齊藤篤副センター長)「まだ敵のことを何も知らない状態なので、敵を知ることが先決かなと思います。農薬での防除を進めながら、被害を最小限に食い止めていかないといけない」

京の味覚に忍び寄る外来種。立ち尽くすしかない状況から抜け出せる日は来るのでしょうか。