万博の開幕まで1週間を切りました。“万博の顔”シンボルといえば、1970年の大阪万博は『太陽の塔』、そして2025年の大阪・関西万博は『大屋根リング』です。太陽の塔はシンボルでありながら、『テーマ館』でもあり、パビリオンの位置づけでした。大阪・関西万博の『テーマ館』に位置づけられる8人のプロデューサーによるパビリオンを取材しました。

“いのち”について考える8つのパビリオン

4月3日、大阪・夢洲に詰めかけた大勢のメディア関係者。お目当ては万博を象徴する8つのパビリオン。研究や芸術などさまざまな分野で活躍する8人が手掛ける『テーマ館』です。

アンドロイドが暮らしを支え、ともに生きる50年後の社会を表現した、ロボット工学者・石黒浩さん手掛ける『いのちの未来』。32万個のLED電球を駆使し、38億年の生命の歴史を表現した光のショーを体験できる、生物学者・福岡伸一さんが手掛ける『いのち動的平衡館』。“いのちをつむぐ”をテーマにした放送作家・小山薫堂さんが手掛けたパビリオン『EARTH MART』では、人が生きるためにどれだけの命を食べているのか、様々な角度からみることができます。

そのほか、音楽家・教育者の中島さち子さんが手掛ける『いのちの遊び場 クラゲ館』、データサイエンティスト・宮田裕章さんが手掛ける『Better Co-Being』など、プロデューサーそれぞれが自らの経験を生かした展示を行います。

来場者に今回の万博のテーマ「いのち」について考えてもらうことを目的とする“万博の顔”です。

『何もないこと』と『空』(くう)を名に冠したパビリオン

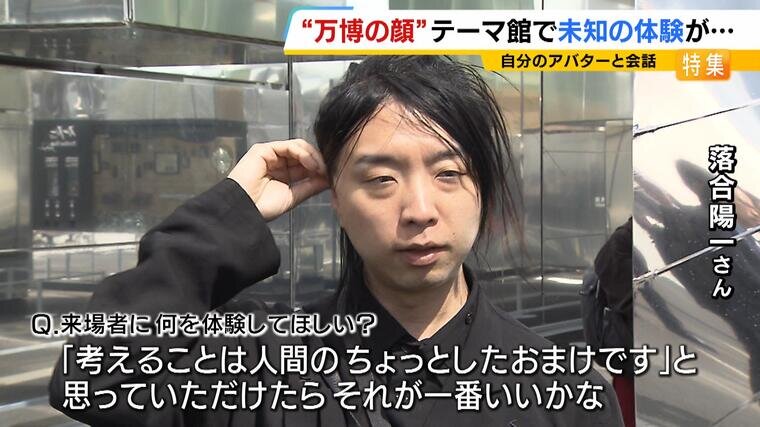

ひときわ異彩を放つ、メディアアーティストの落合陽一さんが手掛けたパビリオン『null2』。

(落合陽一さん)「一から膜をつくり、建物をつくりというのは、万博ぐらいの規模じゃないとやらないじゃないですか。今までにないような見た目や風景を持っているところにこだわりがあります」

“いのちを磨く”をテーマにしていて、建物は『ミラー膜』と呼ばれる鏡のような膜で覆われています。ミラー膜に映し出される景色が音の振動でゆらぎ、ヌルッとした質感が表現されています。

パビリオンの名前にもある『null(ヌル)』は、プログラミング用語で『何もないこと』を、仏教用語では『空』(くう)を意味します。

特殊なLEDと鏡で囲われた空間は、実際よりも広く見えるように作られていて、万物の本質は何もない『空』だという落合さんの思考が表されているといいます。

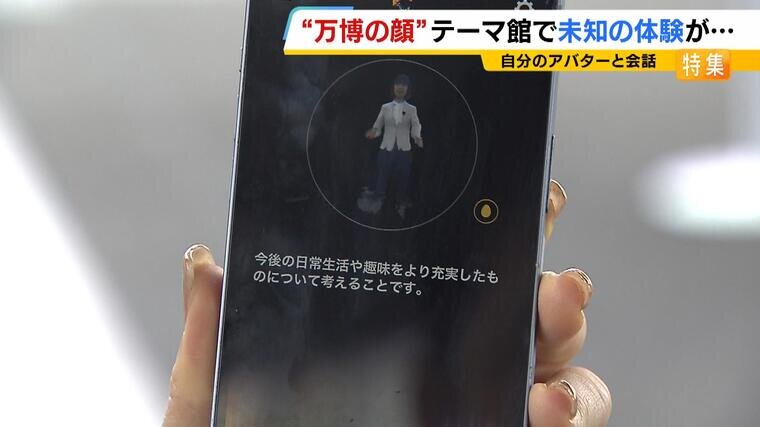

パビリオンの外に設置された機械では、専用のアプリを使い、撮影した画像をもとに『Mirrored Body』と呼ばれる自分の分身=アバターを作成することができます。

(記者)「いま一番したいことは何?」

(アバター)「私の一番したいことは、今後の日常生活や趣味をより充実したものについて考えることです」

(記者)「私がいま考えていることと同じことをアバターが答えてくれました。声もそっくりで少し怖いです」

万博期間中はパビリオン内に映し出された自分のアバターと会話できるということで、現実と仮想空間が入り混じった不思議な体験になりそうです。

(落合陽一さん)「なんて言葉で表現して良いか分からないものだけど、見たり体験したりすると、『もうそれはあそこで体感したあれでしかない』と思うものが、万国博覧会っぽい、良い展示物や建築物だと思う。(Q来場者に何を体験してほしい?)『考えることは人間のちょっとしたおまけです』と思っていただけたら、それが一番いいかなと思います」

『対話者』と『来場者』見知らぬ2人が1対1で対話

続いては、一転してどこか懐かしい雰囲気のパビリオン『Dialogue Theater―いのちのあかし―』です。映画監督の河瀨直美さんが“いのちを守る”をテーマにプロデュースしました。

建物は京都や奈良の山あいで廃校になった3棟の木造校舎を移築しました。黒板や椅子もそのままで、奥に進むと150人ほど入ることのできるシアターが。椅子に座って鑑賞が始まります。

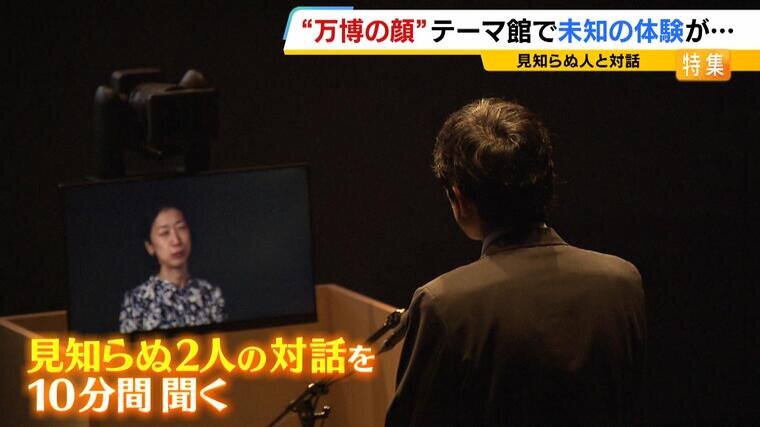

来場者の中からランダムに選ばれた1人が舞台に立ち、スクリーンの向こう側にいる、『対話者』と呼ばれるスタッフと1対1で話しあうという展示です。

(対話者)「私、約50年くらい生きているんですけど、その大半を親との関係のことで苦しんできたんです」

(来場者)「親との関係?」

(対話者)「うん」

話のテーマは期間中、毎日替わります。家族関係の悩みや、これまでの人生でいちばん重要な決断など、見知らぬ2人の対話を10分間聞きます。

(来場者)「今でも苦しい?」

(対話者)「今だったらね。いなくなってみると…大好きだったって思いますよ」

一足先に体験した記者は…

(記者)「不思議な体験だったのですが、自分自身を振り返る貴重な時間になったと思います」

また、シアターと同じテーマについて、来場者同士で対話し、表情からお互いの共感度を数値化する装置もあります。こちらも記者が体験しました。

(記者)「最大共感度、61」

(スタッフ)「60は高いほうです」

パビリオンを手掛けた河瀨さんは、“対話”を通じて世界中の人が理解を深めあってほしいと話します。

(河瀨直美さん)「対話の前に武力行使が行われていたりとか、戦争に限らず、人を自分ごとのように思えなくなっている社会がどこかにあると思っている。ここに、本当にこの人が生きて『生』でしゃべっていることだから、ものすごくうまみがあるというか、自分の中に刺さるものがあるんじゃないかと」

魚になって食べられる!?VRゴーグルで『いのちをめぐる旅』へ

そして立方体がランダムに積み上げられた建物。アニメ監督でメカデザイナーの河森正治さんのパビリオン『いのちめぐる冒険』です。マクロスシリーズを手掛け、合体・変形ロボの第一人者といわれる河森さんらしく、コンセプトは…

(河森正治さん)「いのちは合体・変形だ!」

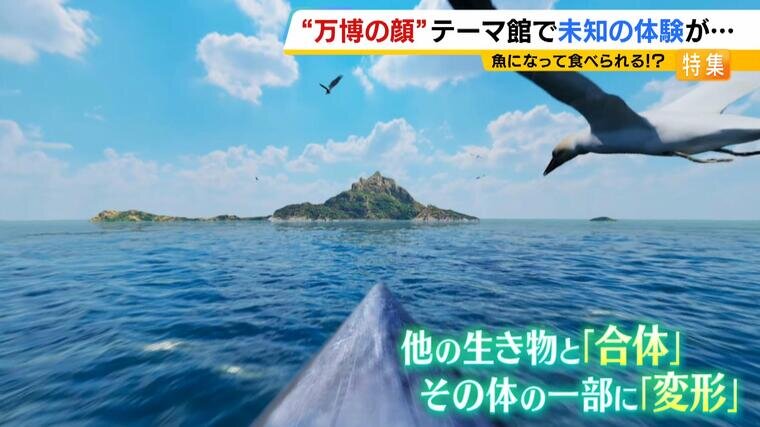

来場者は、VRゴーグルを装着して体験する『いのちをめぐる旅』へ出発します。

(記者リポート)「あたり一面が魚の群れで囲まれています。私も魚の一部になったような感覚があります」

魚になって泳いでいると…

(記者リポート)「私は魚だったように感じたんですが、飛んできた鳥に食べられてしまいました」

さまざまな生き物が食物連鎖を通じて、ほかの生き物と『合体』し、その体の一部に『変形』する様を、まさに“身をもって”感じることができます。

河森さんは、宇宙規模のいのちの営みを見ることで、自分ひとりで生きているわけではないということを実感してほしいと話します。

(河森正治さん)「どうしても『人類の(いのち)』とつけてしまうと、枠が狭まってしまうと思うんですね。あらゆる生き物と自分たちの関連性、その流れの中で捉えていくことによって、初めて新しい時代が見えてくるんじゃないかと」

趣向を凝らした8つのテーマ館。来場者それぞれが思い描く『いのち輝く未来社会』を、立ち止まって考える機会になりそうです。