大阪府門真市で、当時中学3年の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題を受け、専門家らが市のいじめ対策を審議する会合が2月26日に初開催された。専門家は、「死をきっかけに門真市は変わらないといけない」と厳しく指摘。いじめ防止へもがく行政の現場を取材した。

SNSいじめを苦に自死…第三者委の画期的な判断

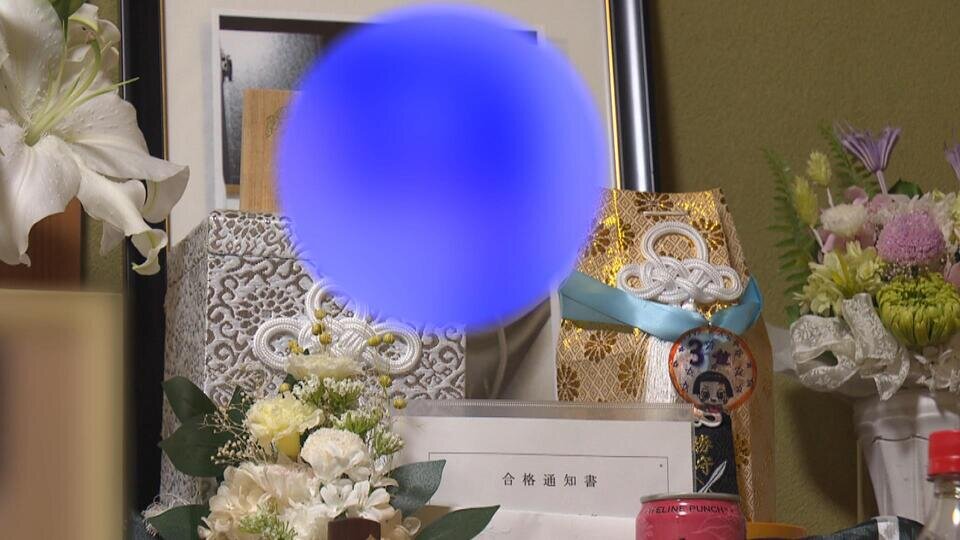

門真市の公立中学校に通っていた当時中学3年の男子生徒は、進学先の高校が決まった直後の2022年2月、自ら命を絶った。死後、両親がスマートフォンを調べると、男子生徒のSNSに「なんでしなないの」「どつきまわすぞ」など匿名で誹謗中傷を受けていたことが判明。さらに、男子生徒が含まれないLINEグループで同級生らに陰口を叩かれていたことも分かった。

第三者委員会は去年3月、投稿者が匿名で分からなかった中傷コメントや、男子生徒が知らなかった陰口も「いじめ」と認める、“画期的”とも評される判断を下した。

“新手”SNSいじめへの対策は・・・メンバー「子どもに気付いてもらうべき」

亡くなった男子生徒は、中学1年の頃、学年のLINEグループで「雨の匂い臭ない?笑」と書き込んだことに対し、「お前の方が臭い」「笑笑」「それな」などと書き込まれたり、同級生が「男子生徒死ね」と連呼する動画を作成し、拡散される侮辱を受けたりしていた。

生徒の保護者は学校に申告したが学校側はいじめと認知せず、第三者委は、「結果この時にSNSについて、学校がしっかりいじめ防止対応を行わなかったことが、生徒らの間において、SNSいじめを生みやすい友人関係や土壌を継続させた」などと指摘した。

男子生徒が亡くなった後、門真市では、「ネット対応アドバイザー」が全小中学校で子どもや保護者に正しいSNSとの付き合い方を教える授業を始めたほか、2024年度からは弁護士がいじめの構図を説明する「いじめ防止授業」を各学校で始めている。

市が取り組む対策の方向性は間違っていないのか。門真市は今年2月26日、第三者委員会のメンバーを務めた専門家を招き「いじめ防止対策審議会」を初めて開いた。メンバーからは、SNSいじめの特徴を踏まえた対処法の考え方が示された。

(審議委員①)

「子どものネット利用率が50%を超えるのは2歳と言われていて、小学1年生の時点で、子どもたちはすでに4~5年ネットを使い、いろんなものを見慣れている。SNSいじめは子どもの中だけで行われ、解決するのは子どもしかいない。 “大人による大人への教育”だけではなく、子どもたち自身に『これもいじめやで』と教えないといけない。子どもたち自身に考えさせないといけない」

さらに最近急増しているSNSいじめも例示された。それは…。

(審議委員②)

「性的動画、性的写真の拡散事件がめちゃくちゃ多い。被害に遭った子の傷つきは大きいし、すごく怒っている。警察と全件連携して対応しているかと思うが、学校現場で加害者への指導、被害者への支援、保護者への説明をマニュアル化すべき」

「死をきっかけに市は変わらないと」…初の審議会は白熱

審議会では、現場の教員がいじめに対して持つべき視点が紹介された。

(審議委員②)

「給食を1人で食べるようになったとか、遅刻が増えたとか。そこからいじめ、とストレートに分かるわけではないけれど、子どもの“シグナル”に気付くことができるセンスがあるか。先生の認知レベルが様々ではチーム対応につながらないので、『これはいじめのシグナルにつながるんやで』と伝えて、先生のいじめへの感度を高めてほしい」

(審議委員①)

「他市で成果を上げているものの1つに、子どもたちがタブレット端末を開くと、毎回トップに『自分の心の状態は?』と聞かれ、晴れ・曇り・雨の3つから選ばせて、雨が続くとアラートが出る、というものがある」

「韓国に視察に行ったら、部活動を外部に任せて、学校の先生は空いた時間で資料を作って、子どもの支援をしている。本気で教師が子どもと向き合える環境を作らないといけない。特に門真は子どもの命が亡くなった市なので、これをきっかけに変わらないといけない」

いじめの捉え方を見直すための教員向けの研修や、SNSの向き合い方を学ぶ授業など、市の取り組みは始まったばかりだ。第2、第3の男子生徒を生まないために、より具体的で効果的な取り組みは何なのか、市の模索は続く。

(MBS報道情報局 清水貴太)