厚労省によると、全国の「100歳以上の高齢者数」は9万9763人(9月1日時点)。55年連続で過去最多を更新しました。街で70代の人たちに話を聞くと、すごく調子が悪いわけではないが“不調を感じている”との声が。実はこれ、「フレイル」=「元気」と「要介護」の中間の状態かもしれません。

フレイルについて東京都健康長寿医療センター研究所・村山洋史研究副部長に、自分の体を知る健康診断について武蔵大学・市川衛准教授に聞き、元気に長生きするためのポイントをまとめました。

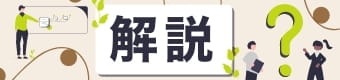

平均寿命と健康寿命の差 ⇒ 男性約8年・女性約11年

厚労省(2022年)によると、平均寿命と健康寿命の差は、男性が「8.49年」、女性が「11.63年」。健康寿命とは、日常生活に支障がない状態で生活できる年齢のことです。

▼平均寿命:男性81.05歳 女性87.09歳

▼健康寿命:男性72.57歳 女性75.45歳

⇒男性8.49年、女性11.63年の差

平均寿命と健康寿命の差は年々縮まっていますが、男性は約8年間、女性は約11年間、「どこか体調がすぐれない状態」で生活していることになります。

筋力低下・物忘れ…要介護の一歩手前「フレイル」

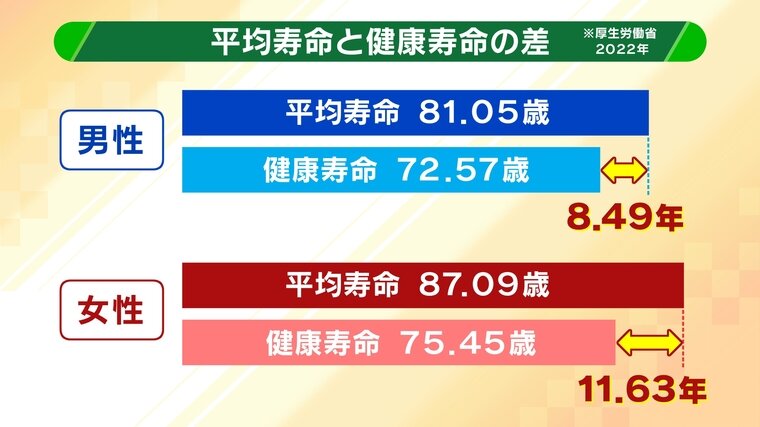

どうすれば健やかに老いることができるのか?キーワードは「フレイル」です。介護するほどではないものの、体や心の機能が低下した状態を言い、「弱さ」「脆さ」を意味する英語「frailty」からできた言葉です。具体的には…

▼身体面 筋力の低下 ⇒ 歩くスピードが遅くなる・フタが開けにくくなる

▼精神面 抑うつ傾向・物忘れ(認知症ではない)

産婦人科医の丸田佳奈医師は、「フレイルは要介護の一歩手前で、何かのきっかけで要介護状態に移行する可能性がある」とした上で、「健康な状態に戻ることができる。ただ、フレイル状態にあると自分では気づきにくい」と話します。

また、「寝すぎると筋力が落ちるため、床に入っている時間を8時間未満に抑える」ことが大切だということです。

「今さら受けても…」年をとると健診に行かなくなる?

「元気な状態」から「要介護状態」へ…ある時期を境に一気に移行すると考える人が多いかもしれません。しかし実際には、その間に「フレイル」があり、要介護にならないためには、フレイルになる時期を遅らせる「フレイル予防」が重要になってきます。

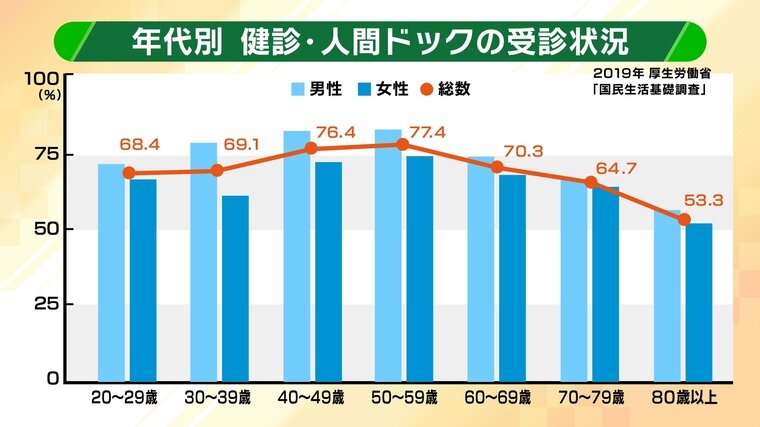

フレイル予防のためにまず必要なのが健康診断。しかし、年齢が上がるにつれて健診・人間ドックの受診率が下がるというデータがあるのです。丸太医師は、定年退職で会社の健診がなくなる、高齢になり「今さら受けても…」と考えてしまうなどの理由が考えられるとしています。

<健診・人間ドックの受診状況>

▼20~29歳 68.4%

▼30~39歳 69.1%

▼40~49歳 76.4%

▼50~59歳 77.4%

▼60~69歳 70.3%

▼70~79歳 64.7%

▼80歳以上 53.3%

(2019年 厚生労働省「国民生活基礎調査」)

2022年度の国民医療費は46.7兆円で、そのうち60%(28.1兆円)は65歳以上の人にかかっています。また、「亡くなる前の1年は特に医療費がかかる」と武蔵大学・市川衛准教授は指摘。丸田医師は「早期発見は医療費全体の削減につながり、若い世代の負担を減らすことにもつながる」としています。

「65歳以上は瘦せすぎにも注意」

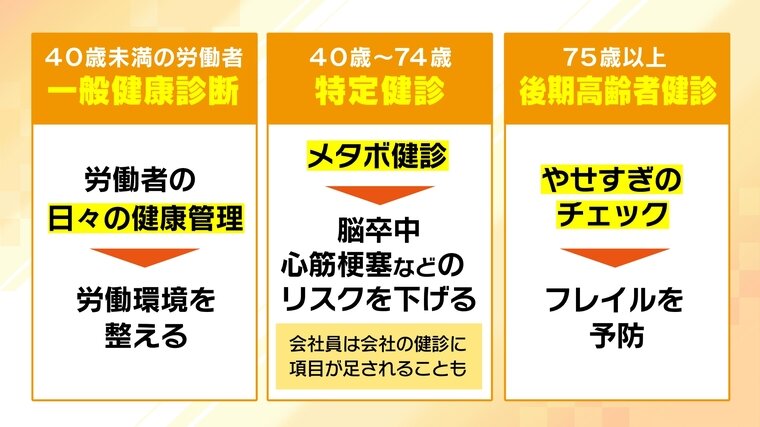

健康診断は、年代ごとに法律で定められていることがあります。

▼40歳未満の労働者(一般健康診断)

⇒労働者の日々の健康管理。

▼40〜74歳(特定健診=メタボ健診)

⇒脳卒中・心筋梗塞などのリスクを下げる。

会社員は会社の健診に項目が足されることも。

▼75歳以上(後期高齢者健診)

⇒「痩せすぎ」のチェック。フレイル予防。

74歳までは「太りすぎ」に注意を促している一方、75歳を過ぎてからは「痩せすぎ」が問題になります。市川准教授も「65歳を超えたら、瘦せすぎにも注意」と指摘します。

▼BMI<体重(kg)÷ [ 身長(m)の2乗 ]>

18.5未満 ⇒ 痩せ

18.5以上25未満 ⇒ 標準

25以上 ⇒ 肥満

また、75歳以降は血液検査の際、筋肉の元となる成分「アルブミン」の数値にも注目する必要があります。丸田医師は「65歳を過ぎると食欲・運動量も減るため、筋肉が弱ってくる。意識的にタンパク質を摂取し運動しなければ、筋肉が衰えてしまう」と述べています。

もう少し若い世代の人については、「40歳を超えたら、胃カメラ・大腸カメラなどの内視鏡検査を一度受けてみると自分の状態がわかる」と市川准教授は指摘。大腸ポリープなどは、できやすい人・できにくい人の差があるため、一度自分の体質を把握する価値はあると推奨しています。

フレイル予防の3か条とは?「運動」「栄養」そして「社会参加」

フレイル予防の3か条は「運動」「栄養」「社会参加」だと、東京都健康長寿医療センター研究所・村山洋史研究副部長は指摘します。

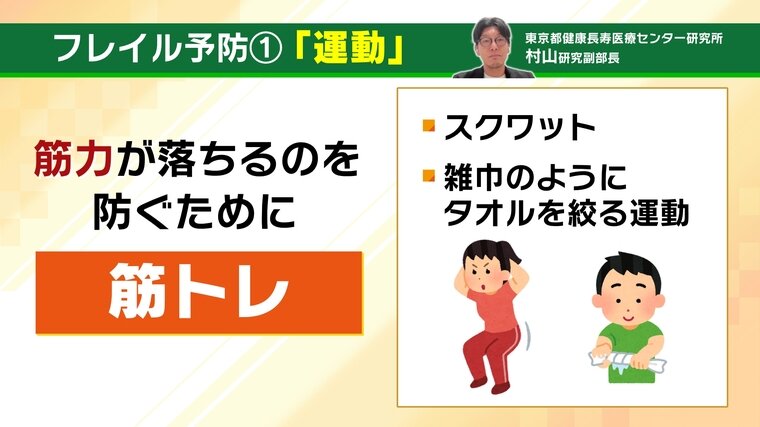

(1)運動

フレイル予防において、最も重要なのは「筋力」。スクワットや雑巾のようにタオルを絞る運動、ウォーキングやラジオ体操など、日常生活の中で体を動かす意識が大切です。

丸田医師は「高齢になると筋力が衰えやすく、女性は骨粗鬆症も進みやすくなる。筋トレをすることで自信にもつながり、色々な場所に出かけられる」と言います。

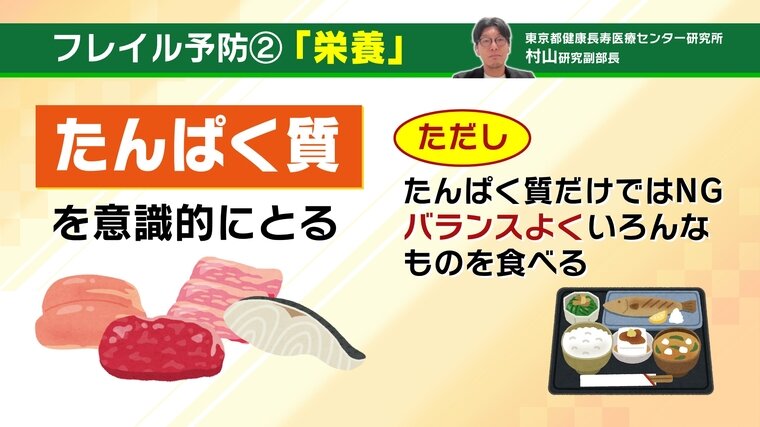

(2)栄養

タンパク質を意識的にとることもフレイル予防につながります。ただし、タンパク質だけではNG。バランスよくいろいろなものを食べるのが大切だということです。

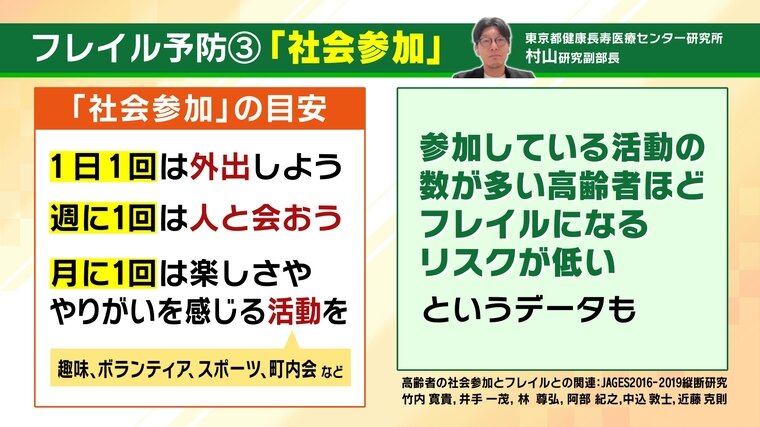

(3)社会参加

1日1回は外出する。週に1回は人と会う。月に1回は趣味・ボランティア・スポーツ・町内会など楽しさ・やりがいを感じる活動をする。このように、社会とのつながりを保つことが重要だということです。

村山氏によると、参加している活動の数が多い高齢者ほどフレイルになるリスクが低いというデータも出ているそうです。

また、村山氏は「実際には女性よりも男性高齢者の方が社会参加のハードルが高い」と指摘。「プライドを捨てられない人が多い」ため、“フラットな関係づくり”を心がけることが大切だと言います。運動・栄養・社会参加…いずれも“継続”するために、“柔軟性”がポイントとなるようです。