9月7日、辞任する意向を示した石破総理。これを受け、自民党は8日、臨時役員会と選挙管理委員会を相次いで開催し、総裁選の形式などについて協議を始めました。「ポスト石破」に向け、総裁選の準備が進みますが、石破総理は次の総裁選挙に「立候補しない」考えを示しています。

これまで続投の意向を示し続けてきた石破総理、このタイミングで辞任を表明した背景は何なのか。そして、新総裁の有力候補は誰になるのか。ジャーナリスト武田一顕氏とMBS大八木友之解説委員の見解をもとにまとめました。

クビ宣告”が見えて自ら辞任表明?

7日に辞任を表明した石破総理。記者会見では「アメリカの関税措置に関する交渉に区切りがついた」「(8日に実施予定だった)臨時総裁選要求の意思確認に進んでは党内に決定的な分断を生みかねない」と話しました。

石破政権が生き残る可能性として「総裁選の前倒しを阻止」するか、「イチかバチか解散総選挙」を行うか、2つの道がありましたが、選んだのは辞任。その決断に至るまでにどのような経緯があったのでしょうか。

石破総理が辞任を選んだ1つ目の理由は、総裁選の前倒し、つまり“クビ宣告”が見えていたからだということです。8日に予定されていた総裁選前倒しの意思確認は、党所属の国会議員295人と各都道府県の代表47人(計342人)のうち、過半数172人が賛成すれば前倒し選挙が決定するというものでした(石破総理の辞任表明を受けて中止)。

(大八木友之解説委員)「石破総理の陣営では、(総裁選前倒しに賛成する議員らは)そこまで多くない、そんな思い切った行動はとらないのではという読みもあったのですが、蓋を開けるとかなり賛成に回る人が多そうで、都道府県連も賛成に回りそうだと」

「そこで解散総選挙もちらつき始めた。今は国会閉会中でその間の解散は異例中の異例ですが、その実務的な手続きを調べていたとも言われていますから、石破総理の中ではこの金土日(5日~7日)あたりは解散総選挙も含めた検討があったと思いますね」

大逆転のチャンスもあった「解散総選挙」

石破総理が辞任を選んだ2つ目の理由として「解散総選挙はリスクがあまりにも大きいから」だと武田氏は指摘。

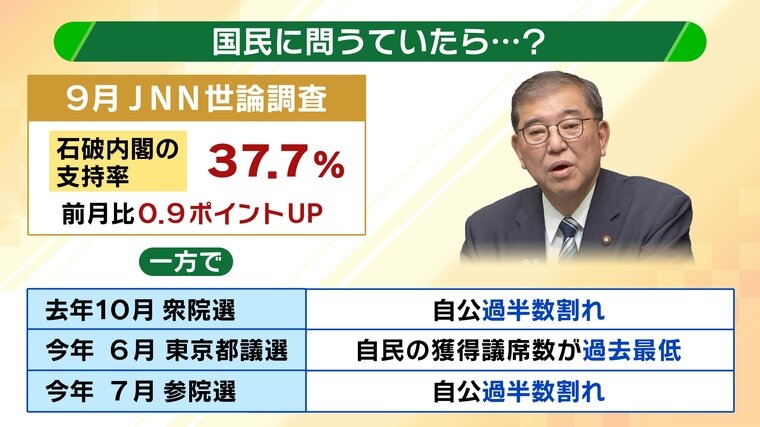

9月のJNN世論調査では、石破内閣の支持率は前月比0.9ポイントアップの37.7%。支持率が上昇の動きを見せる中、いま衆議院選挙をもう一度行えば、前回より自民党が票を取れるかもしれず、一気に大逆転できるかもしれないということで、解散総選挙も考えていたと言われる石破総理。一方で去年10月の衆院選・今年6月の東京都議選、今年7月の参院選で自民党は大敗しました。

大八木解説委員は、「自分が続投したいから解散、はないでしょう。日本をどうしたいのか、もしくは今の自民党を何としても変えたいというところを打ち出さないと」と指摘。「参院選が終わってから、その新機軸がほぼなかったので、解散総選挙を検討したと言いつつも大義はない」といいます。

菅副総裁・小泉農水大臣との会談がダメ押しに?

辞任を選んだ理由の3つ目、それは6日(土)夜に行われた石破総理への“説得”です。この“説得”が最後のダメ押しとなったのではないかということです。

武田氏によると、赤沢経済担当大臣や岩屋外務大臣など“総理の右腕”たちは辞任を思いとどまるよう慰留していたと言われていますが、6日夜に菅副総裁と約30分、小泉農水大臣と2時間ほど会談をしたということです。その中で党を割るようなことは避けなくてはいけないという説得があったのではないかということです。

大八木解説委員はこの会談について次のように話します。

(大八木解説委員)「一部報道では、小泉氏が菅氏を誘って官邸に説得に行ったというようなことも伝えられていますし、実は小泉氏は、菅氏が総理として退陣を迷っているときに説得した経緯もある。だから小泉氏が今回石破さんにまたもや引導を渡しに行ったのかみたいなとこもあって、どんな話をしたのか、どう説得したのか注目ですね」

「“石破らしさ”がゼロだった1年」

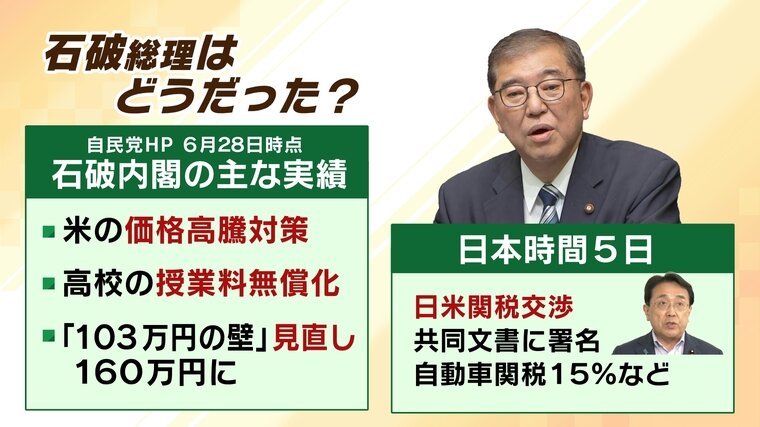

約1年、総理大臣を務めてきた石破総理、実績はどうだったでしょうか。自民党HPに記載されている石破内閣の実績(6月28日時点)を以下にまとめました。

・コメの価格高騰対策

・高校の授業料無償化

・「103万円の壁」見直し→160万円に

この“実績”をどう見るか。武田氏は、石破政権について「“石破らしさ”がゼロだった。戦わなかった1年」と表現しています。

石破総理はもともと自民党の中でも非主流派で、自民党を中から変えてくれるのではないかという期待が特に地方で大きかったものの、この1年は「党内融和」という言葉がよく聞かれ、党内の和を優先して戦わず、実績があまり見えてこなかった石破総理。

大八木解説委員は、「唯一姿勢として見えたのは、一番最初の頃に衆議院選挙をやったときに、政治とカネの問題を問われた旧安倍派の人たちを公認しなかったこと」、しかし「その勢いでは全く政権運営はせずに、自分のやりたいことはふたをして、何となく党内融和を図っていた感じ」だと述べています。

武田氏が挙げる有力候補5人

では、新総裁の有力候補は誰になるのか。

まず、自民党の総裁選には、党員投票も含める「フルスペック型」と緊急時の「簡易型」の2種類がありますが、今回はフルスペック型で進めるということです。日程は、9月22日告示、10月4日投開票で最終調整をしているということです。

フルスペック型:国会議員票295票 党員・党友295票 合計590票

簡易型:国会議員票295票 地方票(都道府県連3票ずつ)141票 合計436票

こうした中、総裁選の号砲はすでに鳴っています。次の総裁選に出そうな人として武田氏は、前回の総裁選にも立候補した以下の5人を挙げています。※()内は現在の年齢

高市早苗氏(64)

小泉進次郎氏(44)

林芳正氏(64)

小林鷹之氏(50)

茂木敏充氏(69)

(※前回の総裁選の1回目の投票で得票数が多かった順)

茂木氏は早くも8日に立候補を表明。大八木解説委員は、この茂木氏について「元々、旧茂木派を率いているリーダーなので、推薦人が集まることは明確」としたうえで、「茂木氏の勝率はなかなか高くはないと思うが、早く手を上げることで党内の存在感を見せておきたい狙いはあると思う」との見解を示しています。

カギは「選挙に勝てる顔」かつ「野党と話ができる」

武田氏によると、5人の中で軸になるとみられるのが、高市氏と小泉氏。この2人の前回の総裁選の1回目の投票結果を振り返ると…

高市氏:国会議員票72+党員票109=合計181

小泉氏:国会議員票75+党員票61=合計136

国会議員票は高市氏よりも小泉氏が、一方で地方票とも呼ばれる党員票は、「地方票で強い」と言われていた小泉氏よりも高市氏が多くの票を得ていました。

また、武田氏に高市氏・小泉氏それぞれの強み弱みを聞いてみたところ、以下のような回答でした。

【高市氏】長所:保守層に強い 短所:リベラルからの反発(保守寄りすぎるという声も)

【小泉氏】長所:若さ・農水大臣(コメ政策)で存在感 短所:方針に未知数も(安全保障の分野など)

そのうえで武田氏は、新総裁に有力なのは小泉氏ではないかという見立て。かつての保守的な安倍政権のようにしたくないと思いから、石破総理も小泉氏を応援するのではないかということです。

大八木解説委員は、次の総裁に求められるのは「選挙に勝てる顔であること」と「野党と話ができること」の2つを兼ね備えた人だといいます。そのうえで、野党とのパイプがあり話ができるかという点では、小泉氏のほうが有利になるかもしれないと指摘しています。

「次の総理」にふさわしいのは?世論調査の結果は…

総理大臣に選ばれるためには、総裁選で選ばれるだけではなく、首班指名選挙において衆参両院で過半数の投票を得る必要があります。

現在、衆参ともに少数与党であるため、仮に野党が一致団結して同じ人に投票すれば、その人が総理大臣に指名されることになります。つまり、自民党の新総裁が新総理になるには、どこかの野党を味方につけられるかがカギとなるのです。

野党との連携という視点で考えても高市氏より小泉氏が有力だと武田氏は指摘。小泉氏は先日、維新の吉村代表と万博を視察していたほか、維新と仲が良いと言われている菅氏もバックについているため、総理になれる可能性が高い総裁選びとなると、小泉氏の可能性が高いということです。

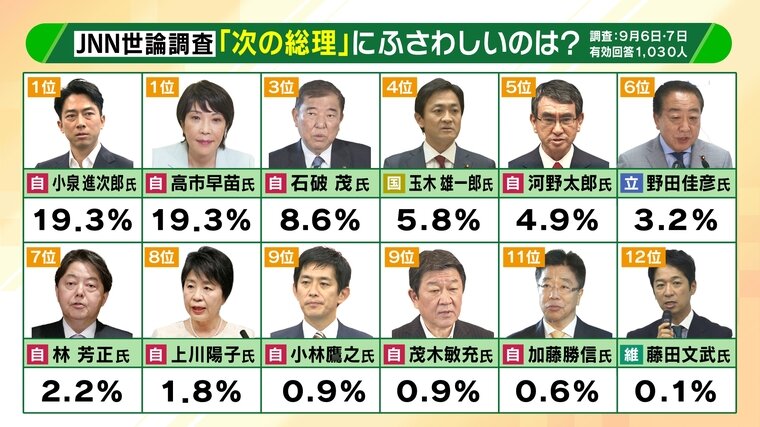

国民が考える「次の総理」にふさわしいのは?JNNの世論調査(9月6日・7日実施)では、以下の結果となりました。

1位:小泉進次郎氏、高市早苗氏(19.3%)

3位:石破茂氏(8.6%)

4位:玉木雄一郎氏(5.8%)

5位:河野太郎氏(4.9%)

6位:野田佳彦氏(3.2%)

7位:林芳正氏(2.2%)

8位:上川陽子氏(1.8%)

9位:小林鷹之氏(0.9%)

9位:茂木敏充氏(0.9%)

11位:加藤勝信氏(0.6%)

12位:藤田文武氏(0.1%)

大八木解説委員は、まだ見えない部分も多い次の総裁選について次のように締めくくっています。

(大八木解説委員)「ここから誰が出てくるのか。そしてフルスペック型で行われるということなので、どれだけの候補者が出るかによって決戦になったとき、どういう結果になるか。小泉氏と高市氏が軸とは言え、新しい人が出てくる可能性もあるので注目していきたいと思います」