隆盛するネット通販の裏で日本の物流が悲鳴を上げています。深刻な人手不足を背景に、何の対策もしなければ5年後、荷物の3割が届かなくなるかもしれません。「日本は物流後進国。私たちの意識を変えていかないといけない」と話す戦略物流専門家の角井亮一氏。持続可能な物流のあり方を、ともに考えます。

賛否両論「置き配でいい」「盗まれないか?」

ドライバーの大きな負担となっている再配達。政府目標は今年3月までに再配達率を6%に減らすことを目指しましたが、4月時点で8.4%にとどまっています。国交省は、有識者らによる検討会の設置を決め、「置き配」を標準サービスとする案を議論する予定で、当たり前だった「対面の手渡し」に追加料金を加えることも話し合う可能性があるということです。

街では賛否両論の声が。賛成派からは「ドライバーの負担が大きいと思うので良い」と現状に理解を示す意見が聞かれ、慎重派からは「一軒家はセキュリティが心配」「集合住宅なのに宅配ボックスが少ない」「荷物が盗まれないか」という不安の声もありました。

「物流2024年問題」すでに厳しい環境にある

背景にあるのは物流業界が直面している待ったなしの危機的状況、いわゆる「物流の2024年問題」です。去年、ドライバーの時間外労働に年間960時間という上限が設けられ、これは働き方改革の一環で労働環境を改善するために不可欠な措置です。

拍車をかけているのは、物流を支えてきた団塊の世代が全員75歳以上となり、引退が増加、中小運送業者の中には廃業や倒産に追い込まれるケースも出てきており、対策を講じなければ2030年には国内の荷物の3割以上が運べなくなるおそれがあると試算されています。

国内で1年間に配達される荷物は約50億個もあるといいます(後述しますが、実際はもっと多いはずです)。そのうちの約1割弱にあたる4.2億個が再配達されていて、再配達にかかる労働力は、実にドライバー6万人分に相当するといいます。この膨大な手間を削減したいわけです。

専門家によると、タワーマンションでは、荷物用のエレベーターが1基しかなく、他の業者と重なると長時間待たされる、などといった構造的な問題もあり、対面で1軒に荷物を届けるだけで15分かかるケースもあるそうです。

「対面が基本」なのはナゼ?Amazonが置き配OKのワケ

宅配業は国が定めた「標準宅配便運送約款」を基に、各社が認可を受けている事業です。この約款、以前は「対面」を前提に作られていました。これを受けて各宅配会社が自主ルールとして、対面で渡しサインやハンコを求めるのが一般的でした。しかし最近は、サインやハンコなしで荷物を受け取る機会が増えていませんか。

変化のきっかけはコロナ禍だそうです。感染対策として人との接触を避けたことから「置き配」が急速に広がったり、ハンコ不要の配送が増えたといい、現在もその状況が継続している状況だそうです。

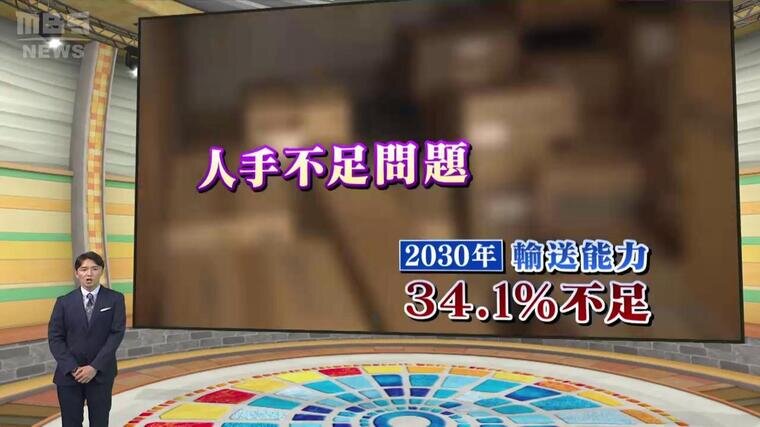

いっぽうAmazonではコロナ禍以前から「置き配」をしていました。さらにさかのぼると、新聞や牛乳、一部の生協などでは古くから「置き配」のようなスタイルで物を届けていますね。この違いはなんでしょうか?

実はこれらには共通点があって、「自社の配送網で配送しているので、運送業に当たらない、国交省の約款にふれない、あくまでサービスの一環と見なされる」ということです。つまり、さきほど説明した年間約50億個、とされる宅配便の個数にAmazonは入っていません。実際の物流規模は、公表されている数字をはるかに上回る可能性があると言えるでしょう。

置き配のメリット/デメリット

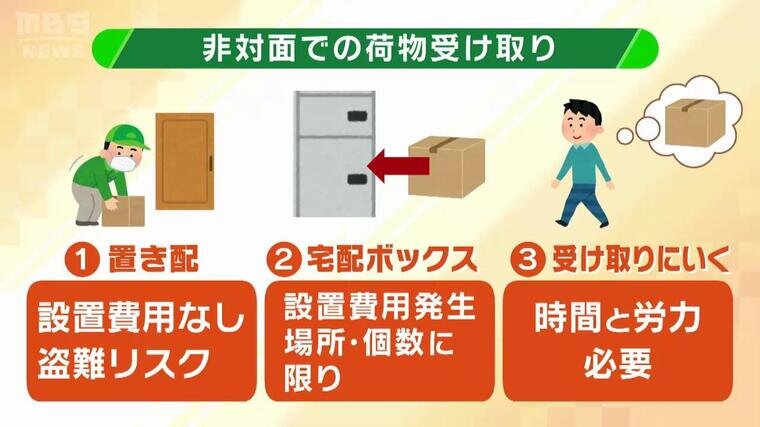

主な非対面の受け取り方法は、「置き配」「宅配ボックス」「コンビニなどでの店舗受け取り」の3つです。それぞれメリットとデメリットを整理してみましょう。

置き配

メリット:費用負担がない デメリット:盗難リスクがある

宅配ボックス

メリット:盗難リスクを大幅に減らせる

デメリット:設置費用がかかる。マンション備え付けの場合も管理費など住民負担であり、個数に限りがある。

指定場所での受け取り

メリット:盗難リスクや追加費用がない。

デメリット:自分で店舗まで取りに行く手間と時間がかかる。

意識改革が必要なのは「自己責任」という考え方です。現状、置き配で荷物が盗まれた場合、配送事業者が保証してくれるケースもありますが、消費者が自ら「置き配」の選択肢を選んだ以上、万が一の盗難は自己責任というのが基本的な考え方になる可能性があります。

いっぽう宅配のドライバーは常に忙しそうに見え、置き配を基本にしたことで、生まれた時間があったとしても、「その分次を運べ」などと、配達員のさらなる業務負担につながっては本末転倒であり、根本的な労働環境の改善こそが重要だという声もあります。

日本は物流後進国?アメリカ・中国・タイの事例

海外に目を向けると、日本が「物流後進国」いや、丁寧すぎと言えるかもしれない実態が見えてきます。アメリカは「置き配」が基本で、確実に手渡しで受け取りたい場合は、10ドル(約1500円)ほどの追加料金を支払ってサービスを選択するというリスクとコストの考え方が基本です。

一方、中国では24時間営業の受け取りステーションが設置されており、最近では単なる棚に、荷物が無造作に置かれているだけの場所もあるといい、そこから個人が自分の荷物を持っていくそうです。盗難リスクが高そうと思えますが、顔認証システムによる入退場で、誰が荷物を持ち出したか把握されているそうです。

ある意味、アナログな方法で効率化を図っているのがタイです。ドライバーが配達前に電話して、在宅確認を行い、不在であれば配達に行かないそうです。日本では仕事中に電話に出なかったり、知らない電話なら出ないこともあるので、なかなか事情が異なります。

まちづくり、環境改善からのアプローチ

物流問題を解決するアプローチは「街づくり」にも。角井さんによると海外では「いかに荷物を届けるか」を考えた街づくりが進められていて、例えば、正面の大通りには車が止められないが、物流用の車両が通る裏路地を設けたりしているそうです。国交省は2017年に物流を考慮した建築物の指針を設けてましたが、日本の街や、集合住宅の現状はいかがでしょうか。

さらに外国人ドライバーの受け入れ検討や、配送のための一時停車を違反にしない措置を導入する考え方、さらに、平均年収438万円(中小型トラック)とされる賃金面の改善。何より働く環境そのものを見直すことが、持続可能な物流への道筋となります。(MBS「よんチャンTV」6月25日)