日本時間の6月24日未明、アメリカがイラン国内の核施設を攻撃したことに対する報復措置として、イランはカタールにある米軍基地を攻撃。緊張が一気に高まったと思われましたが、そのわずか約6時間後、トランプ大統領が自身のSNSで「イスラエルとイランが停戦で合意した」と発表しました。

“突然の停戦合意”の背景には何があったのか?日本の物価にも直結する中東情勢について、専門家らの見解をもとにお伝えします。

◎池滝和秀:中東ジャーナリスト

◎木内登英:野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト

◎野神隆之:エネルギー・金属鉱物資源機構 首席エコノミスト

これまでの経緯をおさらい

そもそも、イスラエルとイランの紛争のきっかけは、2年前にイスラム組織ハマス(ガザ地区を実効支配するパレスチナ暫定自治区の武装組織)がイスラエルを奇襲攻撃したことです。歴史的に長く対立しているイスラエルとパレスチナ。これを発端に、イスラエルとハマスの戦いが始まりました。

イスラエルの背後ではアメリカが軍事支援を行い、一方のハマス側はイランが実質的に支援をしています。

イスラエルの支援を行うアメリカが、ハマスやその仲間であるヒズボラ(レバノンを拠点とする武装組織)、フーシ派(イエメンを拠点とする武装組織)を攻撃し、イランの勢力が弱まっている今がチャンスだと考えたのがイスラエル。反米・反イスラエルを掲げるイランへの攻撃を始めます。

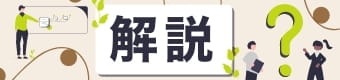

とはいってもイランは大きな国。これまではイスラエルは、“ミサイルを飛ばしたらどれぐらい迎撃できるのか”など、イランの防衛能力を試すような、探りながらの攻撃をしていました。対するイランの反撃も大ダメージを本気で与えるようなものではなく抑制的。様子見同士の攻撃が数か月間、続いていました。

そうした中、イランの核関連施設を含む数十か所の軍事施設へ大規模な攻撃を実施。イラン側も応酬する中、6月22日、アメリカがイランの核施設を攻撃しました。アメリカがイスラエルと共に本気でイランを潰しにかかった、と思った人もいるかもしれませんが、どうやらそうではなさそうです。

「核が引き続き脅威に」「メンツが立たない」各国の思惑

ここで、イスラエル・イラン・アメリカのそれぞれの“本音”を見ていきます。

まずイスラエルの本音。イランを攻撃してはいるものの、ハマスとの戦いも長引いて戦闘に疲弊している状況で、停戦してもいいと考えています。しかし、停戦してしまうと、イランが持っていると疑われている核ミサイルが引き続き脅威になるため、イランを徹底攻撃するしかない、というのがイスラエルの本音ではないかと中東ジャーナリスト・池滝氏は見ています。

一方、イランの本音としては、制空権もない今、圧倒的に不利な状態のため停戦したい。しかし今停戦すると、攻撃を受けて弱体化してるから停戦に応じたと思われ、メンツが立ちません。

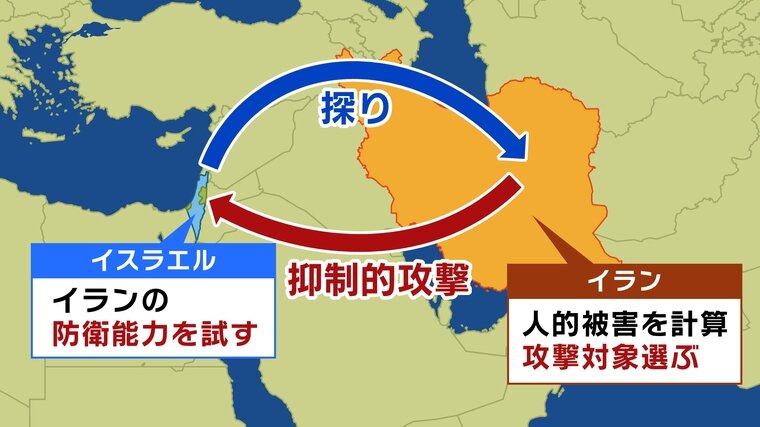

アメリカの本音としては2つあります。1つ目は、今のイラン政権の転覆させたいイスラエルと違い、イラン政権は維持させたい。その背景にあるのはイラクの教訓です。アメリカ軍は過去にイラクを支配していましたが、米軍の撤退後、イラクは再び不安定になりました。つまり、イラクの時のように政権を倒してしまうと、その後もっと不安定で反米意識の強い政権ができるかもしれません。池滝氏によれば、今のイラン政権はアメリカやイスラエルと交渉する余地が残っている点から、アメリカとしては現在の政権のままでいいと思っているのではないかということです。

2つ目の本音は、イスラエルのことは支援しつつ、紛争は終わらせたい。トランプ大統領の支持者の中には、イスラエルを助けてほしいユダヤ系アメリカ人も多くいますが、同時に、外国の戦争よりも自国にお金を還元してほしい “アメリカファースト”を望む労働者たちもいるためです。

バンカーバスター攻撃は実際はイスラエルへの「ブレーキ」か

難しい舵取りが求められる中でトランプ大統領は、イランの核施設に、地中深くまで攻撃する大型地中貫通弾「バンカーバスター」を14発も打ちました。本格的な“イラン潰し”かと思いきや、イランは報復として、カタールにある米軍基地に同じ14発のミサイル攻撃を実施しました。ただ、砲撃場所には実質ダメージが少ない場所を選び、事前通告をしたうえでの攻撃だったということです。

池滝氏はアメリカの意図をこう分析します。

核施設へのバンカーバスター攻撃により、イスラエルに対しては「イランから攻撃があってもアメリカがイランの核施設を攻撃できるから脅威ではない」とアピールすることができます。

バンカーバスターは地下60mぐらいまで攻撃できると言われていますが、核施設は地下80mほどの場所にあると言われているため、実際には破壊できていない可能性があります。トランプ大統領は攻撃後「完全に破壊した」と発表していますが、実際はアピールの側面が強い発言だったのではないかというのが、池滝氏の見立てです。

また、トランプ大統領はイスラエルのイラン指導者を暗殺する計画を断ったとされています。イラン政権を転覆する意図はないとの見方ができます。

こうしたことから池滝氏は、米軍によるイラン核施設への攻撃は、むしろイスラエルへの「ブレーキ」を意味していたのではないかという見解です。

ホルムズ海峡封鎖はイランにとっても「諸刃の剣」

次に、イランの国会で承認され、懸念が高まる「ホルムズ海峡の封鎖」について、野村総合研究所の木内氏やエネルギー・金属鉱物資源機構の野神氏に聞きました。

まず、ホルムズ海峡封鎖はイランが切れる最大の“カード”だということです。

ホルムズ海峡の周囲には産油国が多いため、原油の多くはここを通って世界(多くはアジア)に輸出されます。封鎖に踏み切れば、世界中の原油価格の高騰につながります。

アメリカは“トランプ関税”の影響で物価が上がりそうな中、多くの原材料の元になる原油を安くすることで物価高騰を抑えたいと考えていますが、ホルムズ海峡の封鎖で原油の値段が上がれば、当然さらなる物価高を招きます。日本にとってもガソリン価格の高騰など、さまざまなコストが上がることにつながります。

ただ、これはイランとしても最後まで切りたくないカード。なぜなら、他の国へ石油を輸出したい中東諸国や、友好関係にある中国との関係が悪化してしまうからです。さらに、当然イラン自身も石油を売っているため、自国の経済的損失にもつながります。

日本の原油輸入先は中東に依存

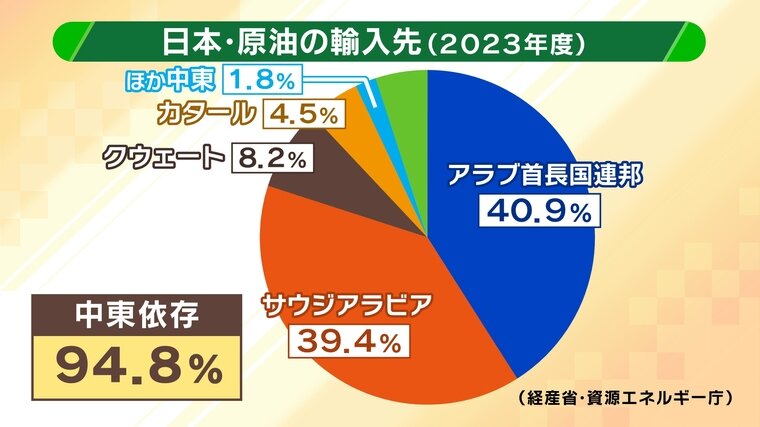

ちなみに、日本は輸入する原油の94.8%を中東地域に頼っています(2023年度 経産省・資源エネルギー庁の統計)。

日本は過去のオイルショックの経験から、輸入先の分散に取り組み、例えばマレーシア・インドネシア・中国からの輸入も行っていました。しかしこれらの国は、経済発展により自国での原油消費が増え、日本が頼れなくなりました。ロシアからも輸入していましたが、ウクライナ侵攻でストップ。結果的に、輸入先が再び中東に一極集中していた現状があるのです。

今回のイスラエルとイランの衝突をきっかけに、中東に依存する日本の原油輸入についても、見直す必要がありそうです。