5月22日からガソリン価格が段階的に10円引き下げられます。一見喜ばしいニュースの裏には、二重課税や長年続く暫定税率の問題、市場経済への介入など、専門家が指摘する多くの「怒りポイント」が潜んでいました。世界の原油価格の動向も踏まえ、ガソリンをめぐる最新状況で私たちが知っておくべきことを解説します。

ガソリン価格、明日からどう変わる?街の声と新補助金の概要

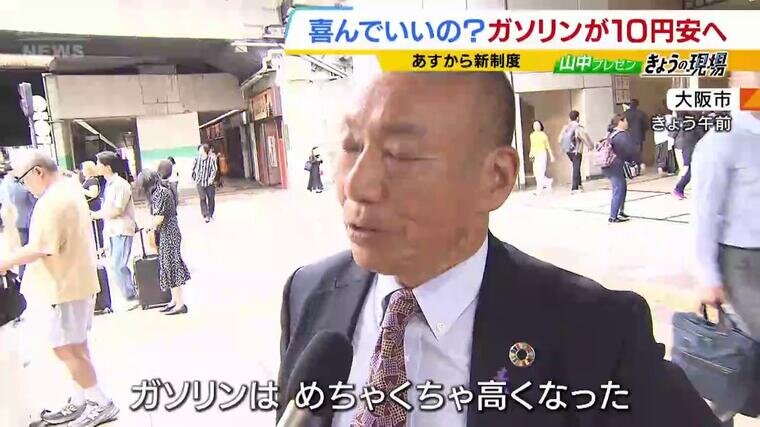

政府は、ガソリン価格の抑制を目的とした新たな定額補助制度を22日からスタートさせ、最終的には1リットルあたり10円の値下げを目指します。街では現在のガソリン価格に対する切実な声が聞かれました。

「めちゃくちゃ高くなった。下がる雰囲気が全くない」という嘆きや、「180円以上になっている。お米もガソリンも高くて生活できない」といった悲鳴に近い声も上がっていました。

今回の値下げは一見すると朗報ですが「おかしいことだらけ」と指摘する専門家らもいます。桃山学院大学の小嶌正稔教授に取材すると、「市場で価格が決まらないといけないのに、政治の都合でガソリン価格が決まってしまう。絶対にありえない」とコメント。国民が怒っていいポイントもありそうです。

徹底解説!新しいガソリン補助金の仕組み

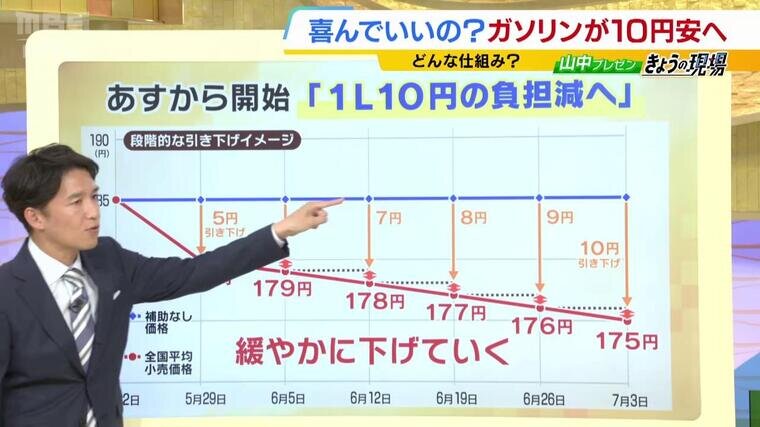

まずすぐに価格が10円安くなるわけではありません。基本的な仕組み、仮にガソリン価格が185円で一定だとすると、1週間後に5円が引き下げられ、その後1円ずつ段階的に価格が下がり、最終的には10円引きの175円になるイメージです。

一気に価格を下げると、その直前に買い控えが起こってしまう可能性があるため、緩やかに価格を変動させることで、消費者の行動を平準化する狙いがあるようです。

しかし、実際のガソリン価格は日々変動しますから、補助金の額もそれに合わせて調整されます。価格が185円から2円上昇した場合は、上昇した2円分も含めて1円下がるまで補助します。逆に価格が下がった場合は補助額は控えます、という具合です。(詳しくは図を参照)。

ただし、補助金は上限10円と決まっているため、仮にガソリン価格が大幅に上昇した場合は、その週として本来下げたい額まで及ばないということもあります。

【怒りポイント】ガソリン税に消費税「二重課税」問題

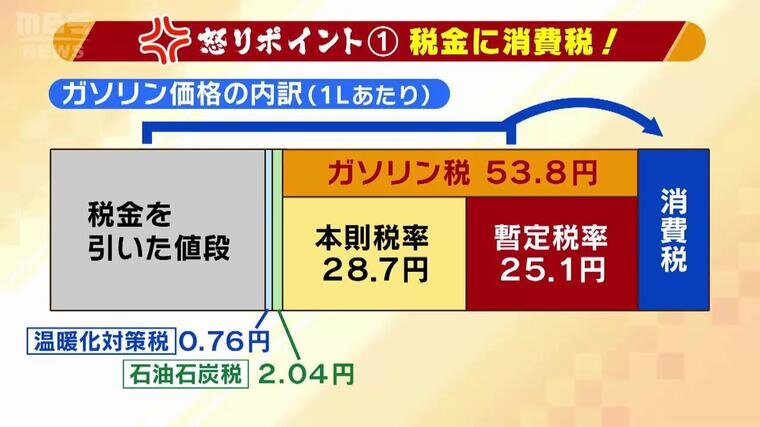

専門家らも指摘する怒りポイントを見ていきましょう。一つは、ガソリンにかかる税金の仕組み、いわゆる「二重課税」です。まず原油価格に連動する本体価格があります。これに、ガソリン税(本則税率28.7円と暫定税率25.1円を合わせて1リットルあたり53.8円)、石油石炭税(2.04円)、そして2012年頃から導入された地球温暖化対策税(0.76円)などが上乗せされます。

問題はこれら税金を含めた額に対して、さらに消費税が課されている点です。この点国税庁は「二重課税にはあたらない」との見解を示しているということですが、消費者にとって納得しづらい部分かもしれません。

【怒りポイント】25円引きのはずでは?「暫定税率」

ふたつめは長年続く「暫定税率」の問題です。ガソリン税には、本来の税率である「本則税率」に上乗せされる形で「暫定税率」が課されています。この暫定税率は、もともと道路整備の財源を確保するために1974年に導入されたもので、その名の通り「一時的」な措置のはずでした。しかし、実際には40年以上も延長され続けているのが実情です。

昨年12月、自民・公明・国民の3党が暫定税率を廃止することで合意していました。もし、この合意通りに暫定税率(1リットルあたり25.1円)が速やかに廃止されていれば、ガソリン価格は約25円安くなっていた計算になります。今回「10円引き」といいますけれど、本来は「25円引き」ではないのか、と指摘する専門家もいました。

【怒りポイント】ここが変だよガソリン10円安

今回のガソリン価格10円引きは、本当にお得なのか、経緯を振り返ってみましょう。政府によるガソリン補助は、2022年1月に原油価格が高騰したことを受けてスタートして以来、内容が複雑に変化し、3年半の間に実に11回も変更されてきました。

2023年9月からは「ターゲットプライシング」という方式で、ガソリン価格を特定の目標価格に設定して、その価格に収まるように補助金の額を調整するというものです。これにより、実際の小売価格は比較的安定していました。グラフで見ると、本来の価格(赤い線)が変動していても、ターゲットプライシングで抑制された価格(青い線)は一定ラインを保っているのがわかります。

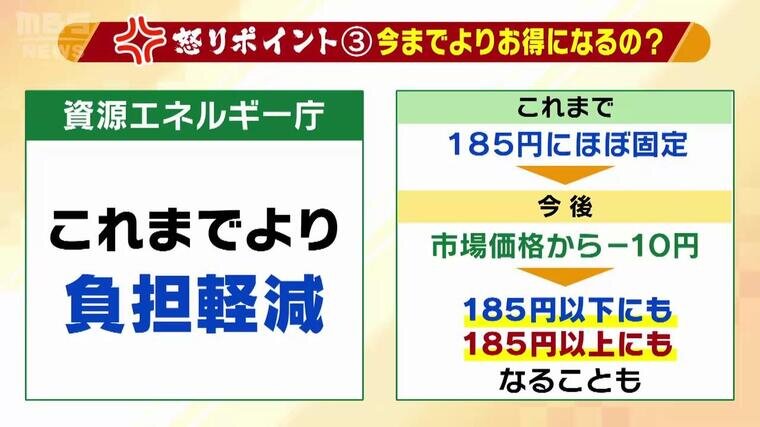

では新しい制度は?資源エネルギー庁は「これまでより負担が軽減します」と説明をしていますが実態は異なります。これまでの制度ではほぼ固定されていた価格が、今後は「市場価格から10円引き下げる」という形で、市場価格に連動する方式に変わるため、むしろ上昇することも考えられるということです。

【怒りポイント】市場経済を歪める政府の価格介入

4つ目は専門家が「オイルショックの時や第二次世界大戦の戦時中でさえやらなかった」と指摘する行為、国によるガソリン価格への介入です。価格を特定の水準、1リットル185円といった目標価格に固定するような手法は、自由市場経済の大原則を実質的に放棄していた、とも指摘されます。

通常、市場経済においては、ガソリン価格が高騰すれば、人々は使用を控えるようになり、その結果として需要が減少して価格は自然と下落に向かいます。逆に価格が下がれば需要が増え、再び価格が上昇するという、価格の自動調整機能が働くのが基本です。しかし専門家によれば、ガソリン価格についてはこの数年間、こうした市場メカニズムが機能しない状態が続いていたのです。

【怒りポイント】巨額の税金8兆2000億円 恩恵は誰に?

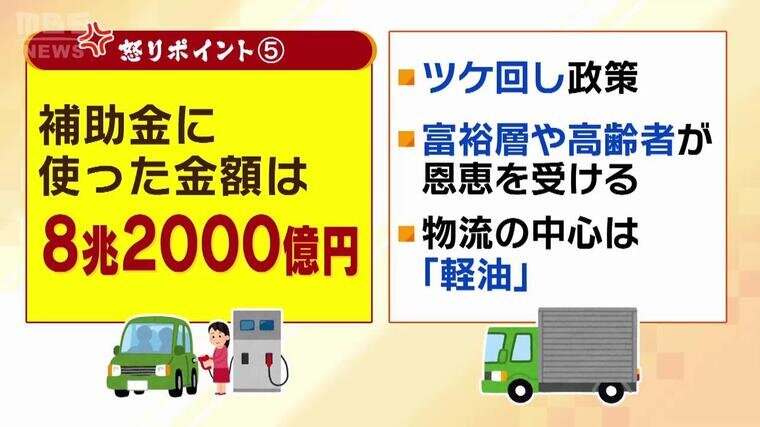

ガソリン価格を抑えるために投じられた補助金の総額は、3年半で約8兆2000億円とも言われています。莫大な財源は私たちの税金であり、一般的にガソリンを多く消費するのは、日常的に自動車を利用する層や、富裕層や高齢者にその恩恵が偏っているのではないかという見方もあります。

もちろん流通の面で広い恩恵、という見方もありますが、物流の現場で主に使われるのは軽油です。ガソリン税に相当する税金は、ガソリンなら1リットルあたり約53円なのに対し、軽油は約32円と元々低い水準ですし、ガソリン税に消費税が課されるような「二重課税」がある一方、軽油にかかる税には消費税がかからないという歪みも存在します。こうした点も、専門家などから疑問視されています。

【怒りポイント】ヨーロッパは環境対策で高税率 日本の未来は?

ヨーロッパでは、脱炭素や環境対策を目的とした税率が高く、例えば温暖化対策税は日本が0.76円なのに対し、10円から20円程度に設定されガソリン価格も日本より大幅に高い水準だということです。

ヨーロッパでは、環境負荷をかけるものにはコストがかかるという考え方が浸透しているといわれ、将来を見据えた政策が価格にも反映されることになっています。日本は今後、自動車メーカーの強みを活かしたガソリン車中心の社会を維持していくのか、それとも本格的に脱炭素へと舵を切るのか、政治家らが日本の未来をどう考えているのか、国民には伝わりにくい状況です。

世界の原油価格は下落中!補助金なしでも安くなる?

さて、政府の補助金とは別に、世界の原油価格そのものが下落傾向にあり、ガソリン価格が今後さらに下がる可能性が指摘されています。世界の原油価格の指標は、一時1バレル120ドル前後まであがっていましたが、現在はその半値近い60ドル程度まで落ち着いてきています。

下落の背景や要因について、2人の専門家が異なる視点から分析しています。

桃山学院大学の小嶌正稔教授は、長年「スイングプロデューサー」として原油価格を調整してきたサウジアラビアの戦略転換だと指摘します。サウジは現在増産へと舵を切っているといいます。小嶌教授によれば、加速する世界の脱炭素化の流れに対する危機感があり、将来的な石油資産価値の低下を見据え、また、石油依存からの脱却を目指す国内の産業構造転換に必要な資金を確保するための増産とみています。

エネルギー・金属鉱物資源機構の首席エコノミスト、野神隆之さんは、アメリカのトランプ大統領が影響しているとの見方です。

野神氏によれば、トランプ大統領に配慮して、サウジアラビアとロシアといった主要産油国が増産しているのではといいます。トランプ大統領は物価抑制のために原油価格の安定を望んでいるとされ、サウジアラビアはイランとの緊張関係の中でアメリカによる安全保障の確保を期待し、ロシアはウクライナとの仲介をめぐり「貸し」を作りたい意図もあるのではないかと、みています。

いずれにしても国際的な要因が日本国内のガソリン価格に影響を与えることもあるといい、補助金だけで下がっているわけではない、ということも私たちは知っておくべきでしょう。この複雑な仕組みを理解することが第一歩です。(2025年5月21日 MBS「よんチャンテレビ」)