アメリカのトランプ大統領は4月9日、世界各国を対象に発動した相互関税の「上乗せ分」を90日間、一時停止すると発表。これまでの方針を大きく転換させました。

世界経済を混乱させる“トランプ関税”。なぜこのタイミングで「一時停止」を発表したのか、日本にはどのような影響があるのか…。同志社大学大学院の三牧聖子教授、日本総合研究所・関西経済研究センターの藤山光雄所長を見解を交え、アメリカ政治に詳しいジャーナリスト・立岩陽一郎氏に聞きました。

相互関税発動からわずか13時間で「一時停止」なぜ?

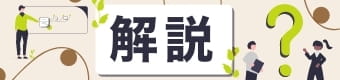

9日に発動されていた相互関税は、日本に対して24%、韓国には25%、EUには20%などとなっていましたが、そのわずか13時間後、トランプ大統領は「相互関税を90日間停止し、税率を10%に引き下げる」と発表しました。アメリカに報復措置を取っていない国には相互関税の一時停止を認めると説明していて、日本は24%から10%に引き下げられます。

トランプ大統領はなぜこのタイミングで一時停止を発表したのでしょうか。同志社大学大学院の三牧聖子教授は、米国株・国債、ドルも売られ、金融危機にもつながる『トリプル安』を配慮せざるを得なかったほか、支援者からの批判もあったと指摘。その上で「世界経済への影響力を見せつけたが、世界の信頼は失われたのではないか」という見解を示しています。

トランプ関税をめぐる動きについて、ジャーナリスト・立岩陽一郎氏は次のようにコメントしています。

(立岩陽一郎氏)「日本の専門家は『最初からトランプ政権はこういうことを考えてやっていたんじゃないか』と深読みするんですが、たぶん違うんですよ。(トランプ氏は)そんなことは考えていない。アメリカ国内の反発が強いのは、たぶん予想外です。当初『これはアメリカにとって良い』と言っていたのが、だんだん『短期的には良くないけど長期的には良い』に変わった。今これを『やっぱり変えましょう』となっているけど、アメリカにとって敵対する国には関税を引き上げますという言い方ですから、内容が二転三転してる。ただ明確に言えるのは、アメリカ国内がもたないだろうっていう判断をせざるを得なくなったんでしょうね」

「多くのアメリカ人がMade in Chinaで生活しているという現実」

また、トランプ大統領の周囲にいる人たちが苦言を呈せない点が、トランプ政権の一番の弱さだと立岩氏は指摘しています。

(立岩陽一郎氏)「1期目でも問題あったんですけど、トランプ大統領が『やりたい』というときに、そうじゃない数値を見せることはしないんです。トランプ大統領が『関税を引き上げろ』と最初に言って、それを補強する材料はみんな出す。だけどネガティブな情報を上げているかというと、私はそれはないと思います」

「例えば、アメリカにおいて中国のモノがどれだけ浸透しているかと言ったら、日本人には想像できないくらいです。私、トランプ大統領のホテルに泊まったことがあるんですけど、アメニティは全部Made in Chinaですよ。トランプ大統領は、自分たちに降りかかってくる部分をそんなに理解していないと思う。トランプさんはMade in Chinaは買わないかもしれない。だけど多くのアメリカ人がMade in Chinaで生活しているという現実を、たぶんこの人と周辺はわかっていない」

アメリカと中国の「報復合戦」 関西の企業にも影響か

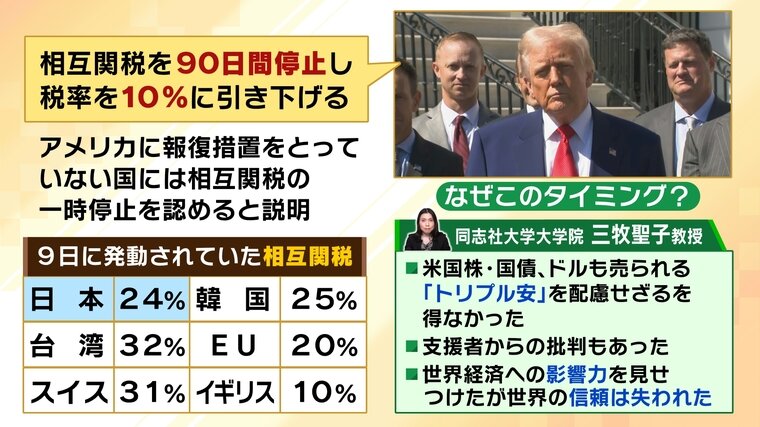

また、アメリカと関税の報復合戦を行っていた中国が注目されています。9日、中国はアメリカに対して84%の関税を課すと表明しましたが、それに対してトランプ大統領は、中国への関税を125%に引き上げ、ただちに発効させると表明。さらにホワイトハウスは10日、中国に課している関税が計145%になったと発表しました。

一方で「中国は取り引きをしたがっている。取り引きが行われるだろう」といったトランプ大統領の発言もありました。こうしたトランプ大統領の発言について、立岩氏は次のような見解を示しています。

(立岩陽一郎氏)「一つ推測としては『俺はわかっているんだよ』っていうことを言いたいのかなと。つまり、これが彼特有の“ディール(取引)”なんだと切り替えていく一つのサインなのかもしれないですね。中国に対しても、アメリカにとって良いことをしてくれれば変わってもいいんだよと。ただ、これを最初から計算してやっていたと推測するのは非常に難しい気がしますね。何度も言いますが、アメリカの中間層以下の方々の“中国製品がない生活”はちょっと想像できない。この辺りで報復合戦を終わらせたいという気持ちを匂わせている気がしますよね」

中国への影響について、三牧聖子教授は「トランプ関税が生む不確実性は中国に有利に働く可能性もある」と指摘し、中国は他国に「より信頼できる経済パートナー」としてアピールできるのではないかといいます。

また、日本総合研究所・関西経済研究センターの藤山光雄所長は、中国と取り引きしている企業が関西に多いことから「中国の経済が悪化すると関西の企業の業績が悪くなる可能性が高い」と指摘。インバウンドへの影響もあるのではないかと見ています。

2人の専門家の見解を踏まえ立岩氏は、アメリカに頼る日本の企業のあり方や、インバウンドを中国に頼る現状は変わっていかなければならないといい、良い意味でも悪い意味でも日本が変わるチャンスだと捉える必要があるのではないかと指摘しています。

日本にとっては「変わるチャンス」でもある?

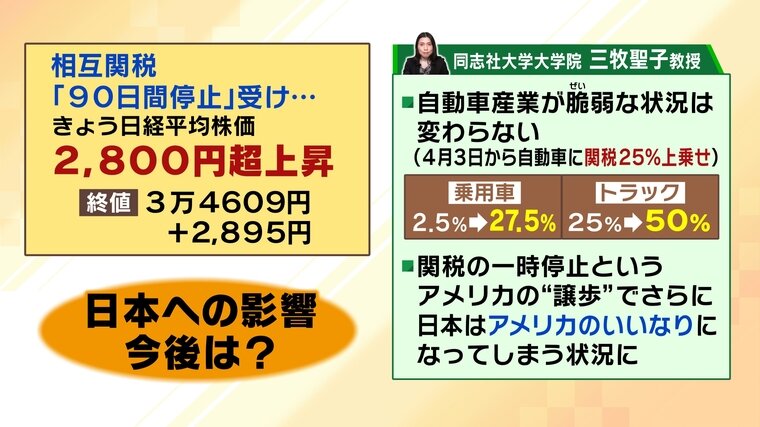

相互関税「90日間停止」の発表を受けて10日の日経平均株価は、2800円超えの上昇となりました。終値は3万4609円で、9日より2895円値上がりした形です。

日本への今後の影響として気になるのが自動車産業です。三牧教授によりますと、自動車産業が脆弱な状況は変わらないということです。4月3日に自動車への関税25%上乗せが発動し、アメリカに輸入される乗用車は27.5%、トラックは50%に引き上げられていることを理由に挙げています。

また、今回の「関税の一時停止」というアメリカの譲歩で、さらに日本はアメリカの“言いなり”になってしまう状況になったとも指摘します。

立岩氏も自動車の関税引き下げは起こらないだろうという見立てで、その理由について以下のように述べています。

(立岩陽一郎氏)「今、アメリカの報道を見ていると、トランプ関税がどうやって決まったかというと、税率じゃないと言われていますね。つまり、対外的な貿易の赤字を埋めるためだと。となると、日本の車を売られたら困ることになるわけですよ。だからそこは変わらないでしょうね」

「確かにアメリカで日本車は本当に人気があるんですよ。道路を走ってるときに、前後左右の車を見たらほとんど日本車だったりする。それだけ人気があるため、日本のメーカーはアメリカに売っているわけだが、それを変えるチャンスでもあるんですよね。もうちょっとヨーロッパやアフリカ諸国、アジアに対して、日本の素晴らしい車を売っていくと切り替えるチャンスでもある。トランプ大統領の関税の問題が解決しようがしまいが、ある意味、転換点なんだと思います」

トランプ大統領の動きが読めない中、日本はどうしていくか、その姿勢が問われているのかもしれません。