一向に下がる気配がない米の価格。背景には「消えた米」の問題もあるとされ、政府は備蓄米の放出を決めました。そうした中、にわかに注目を集めているのが「米の輸出」。政府は米の輸出量について、2030年までに35万tと、去年の4万6000tの8倍近くの目標を新たに掲げるということです。

国内の“米不足”も指摘される中、海外に売る狙いとは?価格はどうなる?東京大学大学院の鈴木宣弘特任教授らへの取材内容を交えてお伝えします。

「2030年までに約8倍」米輸出量の目標

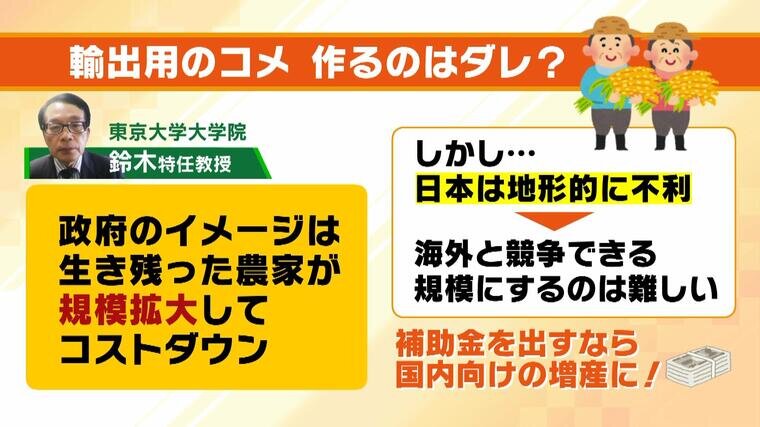

日本では近年、米の輸出が増加しています。輸出先としては、アメリカ、香港、シンガポール、台湾などがあります。農林水産省の資料によりますと、2024年の輸出量は約4万6000tで、2020年の倍以上となっています。政府は2030年までに35万t、つまり(2024年の)約8倍にまで輸出量を増やす目標を掲げるということです。5年に1度変更される「食料・農業・農村基本計画」が3月中に閣議決定される見通しで、ここに米の輸出増の目標が盛り込まれることになるということです。

2024年の主食用米の収穫量は679万2000t、このうち輸出量は約4万6000tで、収穫量の0.7%にあたります。年間の収穫量があまり変わらないという前提で計算すると、35万tが輸出された場合、収穫量の5.2%となります。

『海外需要の開拓』が狙い?「コストで輸出米の価格は高くなる」懸念も

なぜ政府は今、米の輸出を増やしたいのでしょうか。農水省が3月に発表した米の輸出に関する資料によりますとと、国内の米の需要は毎年約10万tずつ減少していて、新たな海外需要の開拓を図る、そういった意図があるようです。

実は、世界で人気上昇中の日本の米。おにぎり専門店「おむすび権米衛」はアメリカ・フランスに4店舗を構えていて、国内・海外ともに一番人気の具材はサケだということです。また、アイリスオーヤマは「海外向けパックご飯」を2022年に台湾で販売開始していて、2024年はアメリカにも進出しています。

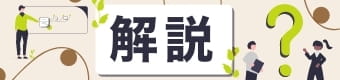

しかし、今の8倍にまで輸出を増やせるほど需要があるのでしょうか。東京大学大学院の鈴木宣弘特任教授は「輸出のコストがかかるので、価格が高くなる」「世界の主流は長粒種(インディカ米)。日本の短粒種はマーケットが狭い」と指摘。また、政府には「輸出を増やしておけば、いざというとき国内向けに変更できる」という意図もあるのでは、と鈴木特任教授はみています。ただ、すでに海外で契約されている場合や、緊急事態(自然災害など)で物流が滞った場合を考えると、現実には簡単ではないと言います。

国内の価格はどうなる?「輸出を増やせば上がる」「かなり不透明」

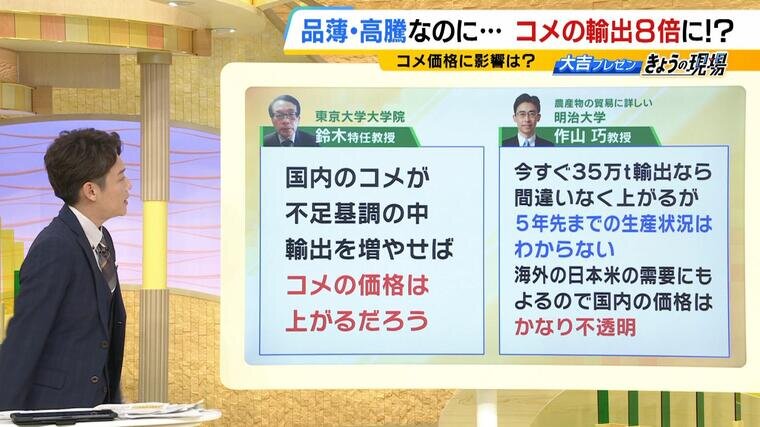

輸出増で米の値段はどうなるのでしょうか。鈴木特任教授は「国内の米が不足基調の中、輸出を増やせば米の価格は上がるだろう」と指摘。農産物の貿易に詳しい明治大学の作山巧教授は「今すぐ35万t輸出なら間違いなく上がるが、5年先までの生産状況はわからない。海外の日本米の需要にもよるので、国内の価格はかなり不透明」だと言います。

一方、すでに輸出用の米を作っている農家からは「6年ほど前、米の価格があまりに安かったので輸出米を作り始めた。輸出米を作ると、国から10アールあたり4万円の補助金が出る。しかし、今後、輸出米の生産を増やすつもりはない。流通経費がかかるので、輸出米は農家も卸も儲からない」といった声も聞かれます。

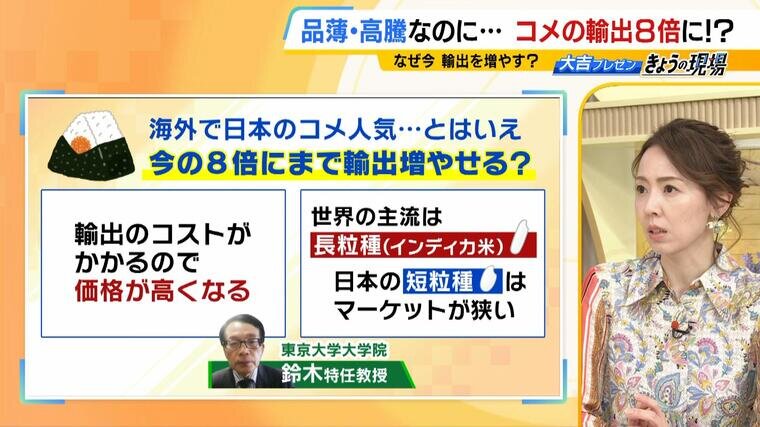

では、誰が輸出用の米を作るのでしょうか。「生き残った農家が規模拡大してコストダウン」して作るというイメージを政府は持っていると鈴木特任教授は指摘。ただ、日本は地形的に不利だとして「海外と競争できる規模にするのは難しい。補助金を出すなら国内向けの増産に」とコメントします。

輸入頼りになれば「いざというときに主食も食べられなくなる」

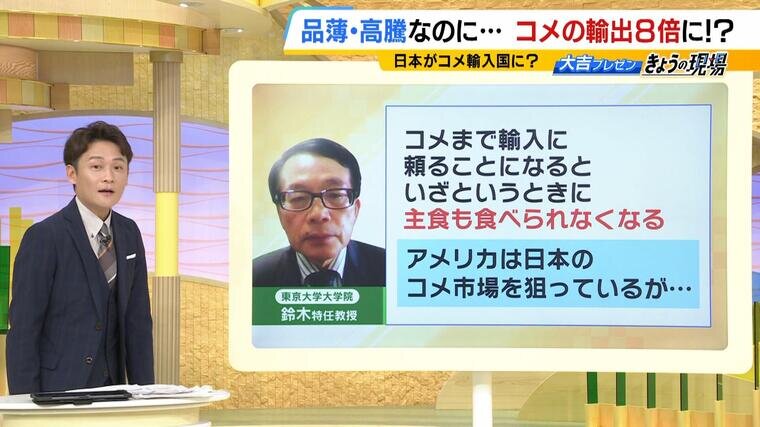

こうした中、逆に日本が“米の輸入国”になる可能性も?農水省によりますと、2023年の日本の食料自給率は、カロリーベースで38%、生産額ベースで61%となっていて、輸入に頼っている状況です。一方、米はカロリーベースで100%、生産額ベースで101%となっていますが、米農家の苦況が続き、「米まで輸入に頼ることになると、いざというときに主食も食べられなくなる」そして「アメリカは日本の米市場を狙っている」と鈴木特任教授は指摘します。

われわれは今後もきちんとご飯を食べられるのでしょうか。