2024年秋の兵庫県知事選挙では失職した斎藤元彦知事がが再選しました。この選挙で大きな役割を果たしたのがSNSでした。さらに兵庫県知事選では、自身の当選を目的としない立候補者の存在も大きな影響を及ぼしました。今後の「選挙のあり方」について、公職選挙法に詳しい日本大学の安野修右専任講師、国際大学グローバル・ コミュニケーション・センターの山口真一准教授への取材などをまとめました。

千葉県知事選挙なのに兵庫県で演説した候補者 当選を目的をしない選挙とは?

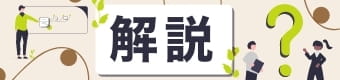

まずは千葉県知事選挙についてです。千葉県知事選挙には現職の熊谷俊人氏(47)、新人の小倉正行氏(72)、新人の黒川敦彦氏(46)、新人の立花孝志氏(57)が立候補しています。しかし、立花氏と黒川氏に関しては千葉県知事選挙に当選することが一番の目的ではないということを明言しています。

3月1日(土)に行われた候補者の演説ですが、熊谷氏と小倉氏は千葉県で行い、立花氏と黒川氏には千葉県でなく兵庫県で行っていました。

これについて総務省は「公職選挙法には基本的に選挙区外での選挙活動を禁止する規定はない」としています、法律上は問題ないということになっています。

立花氏は兵庫県で何の演説をしたのかというと「百条委員会の非公開の音声データを立花氏に渡した増山誠兵庫県議を応援するのが1番の目的」と発言。

また黒川氏は「立花氏の演説の後に演説をやると面白いと思った」と話しています。※3月1日街頭演説

他の県で選挙活動をすることに熊谷氏は「候補者には公費が充てられる それは県民の税金、県民がどう判断するのか」と発言。小倉氏は「公選法から逸脱した選挙活動だ」と表明しています。

公選法の制度は限度を迎えている

そんな中、衆議院本会議で可決されたのが公職選挙法の改正案です。

“選挙ポスター”品位を損なう内容の記載を禁止

“2馬力選挙” については「必要な措置を講ずる」(付則)

これらの動きについて公職選挙法に詳しい日本大学の安野修右専任講師は

・公選法の制度は限度を迎えている

・“2馬力”は政治活動の自由に関わるため、実際に取り締まるのは難しい

・公選法のもと候補者を特別扱いする枠組みや、公費負担の“タダ乗り”は厳格にする必要がある

といった見解を示しています。この場合の「タダ乗り」とは選挙にかかる費用の一部が公費負担されることについて、当選を目的としない場合などに、より厳格なルールが必要ではないか、と安野先生は考えているということです。

SNSが選挙結果に影響をもたらした転換期は2024年

次に『SNSと選挙結果』について見ていきます。

SNSや選挙に詳しい国際大学グローバルコミュニケーションセンターの山口真一准教授によりますと、「日本ではSNSの動きが選挙結果に影響を与えることはこれまでほとんどなかった」と分析しています。

2020年東京都知事選挙では、SNSの投稿の分析では小池氏の批判が90%ほどあり、支持する声はほとんどありませんでしたが、選挙結果は小池氏が2位に4倍の得票差をつけて圧勝しています。

山口准教授は『SNSと選挙結果』がリンクしたのは2024年が転換期だと明言しています。

7月の東京都知事選挙ではSNS・切り抜き動画を駆使して2位に躍進し”石丸現象”と呼ばれました。11月の兵庫県知事選挙では斎藤知事が再選しましたが、ある調査によると有権者が最も参考にした情報源はSNS・動画サイトでした。

山口准教授は2020年では発言をしないサイレントマジョリティー(=積極的な発言行為をしない多数派)が多かったが、最近はサイレントマジョリティーがSNS情報を参考にすることが増えたため選挙結果に影響するようになったのではと分析しています。

SNSでは政策より「対立構図」を好む傾向 選挙が金儲けの場に?

東京大学大学院鳥海不二夫教授の分析です。Xにおける斎藤知事への投稿を見てみると、10月31日に告示されてから支持と不支持では支持が多かったものの、11月10日には不支持がぐっと増えて18万件を超え、支持を超えました。そして投開票日である11月17日の前日には、わずかに支持が超えるようになっています。

東京大学大学院鳥海不二夫教授は

・斎藤氏陣営がSNSを効果的に活用した

・立花氏らインフルエンサーの影響が大きかった

などと、ネットは旧来のメディアよりも大量の情報が提供できると分析しています。

アメリカでは2016年のアメリカ大統領選挙で「SNSと選挙結果がリンク」することが証明されています。

民主党のクリントン氏はテレビ宣伝費に5200万ドル活用しましたが、共和党のトランプ氏がテレビ宣伝費をゼロでSNSを活用し大統領に選出されました。

SNSでは政策より「対立構図」を好む傾向があるということで、山口准教授は「自分は既得権や悪と戦っている」という対立構図をSNSで強調すれば有利になるとの見解を示しています。

過激な意見ほど注目拡散されるため広告収入や注目度を求める、インフルエンサーが多く参加することになって、選挙がイベント化したり、金儲けができるプラットフォームになってしまっているのではないかとも懸念しています。

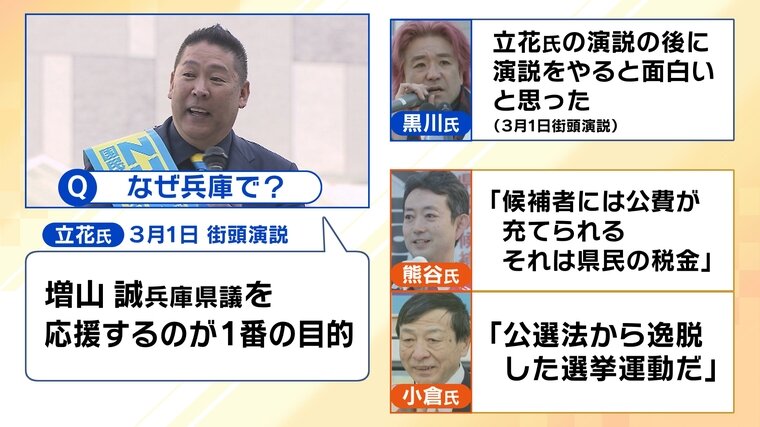

SNSの注目度と選挙結果がリンクする影響を山口准教授に聞きました。

プラス面

・政治の関心が高まる

・投開票が上がり民意がより反映

マイナス面

・極端な意見ばかりが注目され社会の分断が加速

・民主主義における合意形成が難しくなってしまう

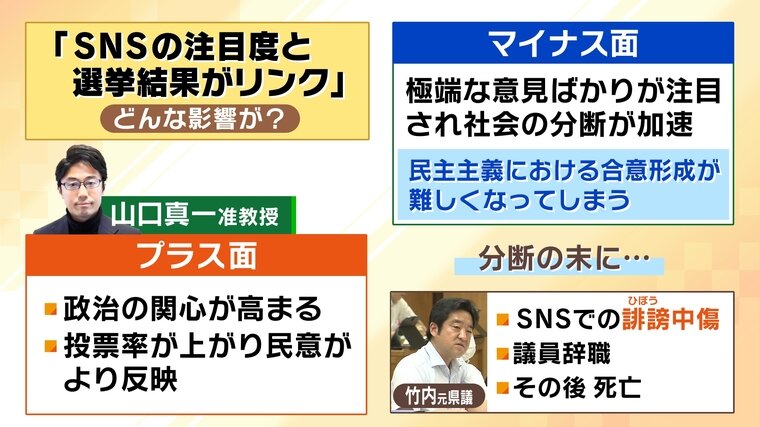

時代に合った選挙改革のポイントを山口准教授に聞きました。

■フォロワー数や広告収入のため”選挙参入”する対策として、選挙期間中はプラットフォーム側が収益化を停止すること

■マスメディアがファクトチェックや調査報道を、中庸な人に向けてしっかり行う

■マスメディアは取り扱ったニュースをSNSの中で、分かりやすく工夫して伝える