コメの価格高騰が止まりません。その一方で無駄になっているコメも…いわゆる『食品ロス』が大きな問題となっていて、日本は諸外国と比べて対応が遅れているという指摘もあります。そうした食品ロスの現状について、食品ロス問題ジャーナリストの井出留美さんなどへの取材を含めてまとめました。

コメ高騰の一方…食品ロスは472万トン!?

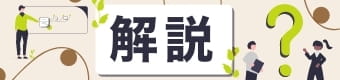

玄米60kgの業者間取引価格は今年1月で2万5927円(農水省より)で、5か月連続で最高値となっています。

その一方で、年間の食品ロスは472万トン(2022年)。これは、日本の全国民が「毎日おにぎりを1個捨てる」のと同じ量で、経済損失は4兆円に上るということです。

作りすぎ・利益追求が食品ロスを生む

食品ロスの内訳を見てみます。全体の472万トンのうち、店舗や製造所など事業系から出される量が半分の236万トンで、そのうちの20%が米飯というデータ(2022年度・消費者庁より)もあります。家庭などから出されるのが236万トンで、主に野菜など。米・麵類は7%となっています。

食品ロスの半分を占める事業系。どこで食品ロスが出ているのかというと…

製造現場:小売り業者から要望が強く作り過ぎる

外食現場:宴会や披露宴でのロスが多い

小売現場:客を逃がしたくないという利益追求

これらの対策として、長野県では30(さんまる)・10(いちまる)運動を実施。宴席での最初の30分、最後の10分は自分の席で料理を楽しむ時間を設ける取り組みで、少しずつ県外にも広がっています。

また、ビュッフェで小分けされた9分割の皿を用意して、取り過ぎや無駄を防ぐ動きもあります。

「和食さと」1回に炊くコメの量を減らすなど地道な工夫

外食チェーンも食品ロスに対して取り組みを始めています。例えば、和食ファミリーレストランの大手チェーン「和食さと」。全国197店舗で食品ロスを減らす取り組みを行っています。

(SRSホールディングス経営企画部・児玉真心部長)「コメの高騰で仕入れの価格が上がっていますので、それでも食材のロスをできるだけ抑えることによって経費の削減にも実際につながっています」

コメのロス削減の工夫は炊くときから。残ったコメは廃棄に…そういった「炊きすぎ」を減らすため、以前は業務用炊飯器で一気に2kg炊いていましたが、炊飯器を小さくし、炊く量も1.3kgずつに。1回に炊く量が減ることで、残って廃棄するコメの量も減っているということです。

ほかにも、通常の170gより少ない「小ご飯」(140g)も選べるようにしました。定食を頼む客の1割は「小ご飯」を選択するそうで、「ちりも積もれば山となる」です。食べきれなかった分を客自ら容器に詰め、持ち帰ってもらうという取り組みでも、チェーン全体で年間約4.5トンの食品ロス削減ができているといいます。

(児玉真心部長)「店舗側にとっては、食材ロスを削減することは経費の削減にもつながりますし、食べ残したものを持って帰れることはお客さまにとってもいいこと。それだけ廃棄量が減りますので環境にとってもいい“三方良し”」

ほかにも仕入れのデータを分析し、年間億単位の節約につなげているということです。

コンビニ1店舗あたりの廃棄は『年間468万円分』

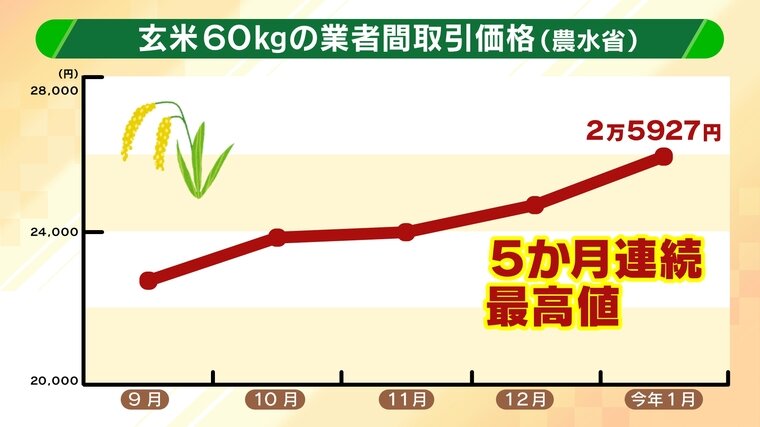

食品ロス問題ジャーナリストの井出留美さんは、小売の中でも『コンビニ』でのロスが多いと指摘しています。コンビニ1店舗あたり年間で468万円分の食品を廃棄していて、おにぎりや弁当の売れ残りが多いということです。

その背景として、コンビニは本部が強く、発注要求が早いため多めに発注することが挙げられます。さらに、売れ残りの負担割合は店が8割に対し本部は2割となっている実情もあります。

真面目がアダに!?短すぎる消費・賞味期限

食品ロスの基準となる消費・賞味期限が日本は短すぎるのではないかとも言われています。

消費期限=安全に食べられる期限

賞味期限=おいしく食べられる期限

期限の決め方はこうです。理化学試験など検査をし、検査結果が仮に10日だった場合、安全係数(0.8以上目安)をかけて、表示期限8日としています。しかし、安全係数を0.3などに設定している場合もあるそうです。

スーパーのコメも店頭での販売期間は精米後1か月ほどで、その後は廃棄や従業員に安く売るなどしていますが、精米の「賞味期限」調査では、温度管理によって品質を保てることが分かっています。

【精米の「賞味期限」調査】

25℃→2か月

20℃→3か月

15℃→5か月

5℃→7か月

一方で、4月から消費・賞味期限の表示などについて変わる動きもあります。消費期限の表示案(消費者庁)は「期限を過ぎたら食べないようにしてください」、賞味期限の表示案は「期限を過ぎてもすぐに食べられないということではありません」です。

海外で進む食品ロス対策の実例

東京五輪(2021年)では計175トンの食品を廃棄したことが問題に。その後のパリ五輪(2024年)では約40トンの余剰食品をフードバンクに提供しています。

海外ではほかにも、以下のような食品ロス対策が行われています。

〇フランス:大型スーパーが売れ残り食品を捨てたら罰金→寄付や再利用を義務付け

〇中国:大食い番組・動画の投稿は罰金

〇イタリア:食品の寄付で法人税減税

食品ロスが増えれば負担は消費者に跳ね返る!?

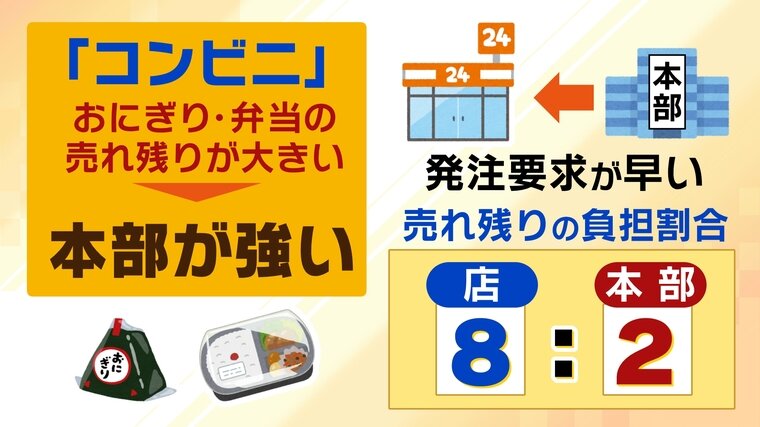

食品ロスの問題は、最後に消費者に“跳ね返る”とも言えそうです。京都市の家庭ごみの調査(1980年~)では、生ごみが40%を占め、その重さの80%は「水」だということがわかりました。乾かしてから処理するようにしたところ、ゴミ処理センターは5工場から3工場に縮小し、年間処理費も100数億円削減することができたということです。

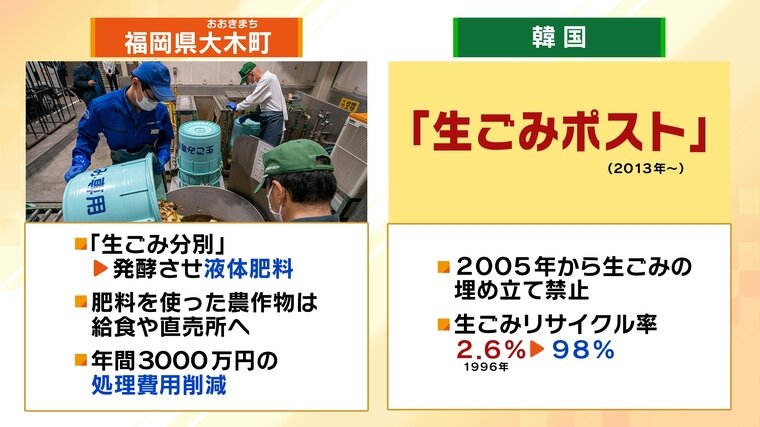

福岡県大木町では「生ごみ」を分別して、発酵させ液体肥料にしています。肥料を使った農作物は給食や直売所に渡っているということで、年間3000万円の処理費用を削減しています。

韓国では、2005年から生ごみの埋め立てを禁止し、2013年から「生ごみポスト」という取り組みを実施しています。その結果、生ごみのリサイクル率は2.6%(1996年)から98%にまで上昇したということです。

日本全国の一般廃棄物処理費(環境省・2022年度)は、2兆1519億円、そのうち食品ゴミを燃やす費用は約8000億円です。食品ロスが減れば処理費用も減り、ほかの行政サービスなどに費用を活用できるかもしれません。「分ければ資源、混ぜればゴミ」を念頭にいま一度、食品ロスについて考えてみる必要があるのではないでしょうか。