一向に下がらないコメの値段。政府は備蓄米の放出を決定しましたが、狙い通りに進むのでしょうか?農家や消費者にとって本当に良い政策とは何か。コメ政策に詳しい宇都宮大学の小川真如助教に取材した内容を含めてまとめました。

一向に安くならないコメの謎

去年夏、店頭からコメが消える”令和のコメ騒動”が発生。政府は当初、新米が流通すれば価格は落ち着くという見通しを示していましたが、新米が出回ったあとも価格高騰は続いていて、その額は1年で約1.7倍となっています。

街の人も…

「国内のコメが高すぎて海外のほうが安い」

「めっちゃ高い。パンで補ったりとかしている。 困ります」

「どうしてこんなにコメがないんやろうって」

モノの値段は、需要と供給のバランスで決まりますが、コメの場合はどうでしょうか?値段が上がるということは、『需要=買いたい人』は増えているのに『供給=売りたい人』は減っているということです。その要因を整理してみていきます。

【需要=買いたい人】

・インバウンドの和食人気

・おにぎりブーム

・物価高で小麦などの値段が上がりコメに

・万博で人が多く来そうという予測から

【供給=売りたい人】

・酷暑による不作

・生産調整による収穫減

・業者の出し渋り?

収穫量は増えたのに…一部業者が投機のためストック?

しかし、今シーズンは前シーズン(2023年)よりも収穫量が18万t増えています(農水省より)。しかし、JAなど大手の在庫量(民間在庫量)はあまり増えていないというデータが出ています。その原因として、一部の集荷業者や農家がコメをストックしている可能性があるといいます。

専門家は、高騰するコメの価格を見て、今後も万博などの影響でさらに上がることを狙い、投機の意味で出し渋る業者の動きがコメの価格高騰に拍車をかけているのではないかといいます。

政府が備蓄米の放出を決定 専門家「“ちょうどよく”は難しい」

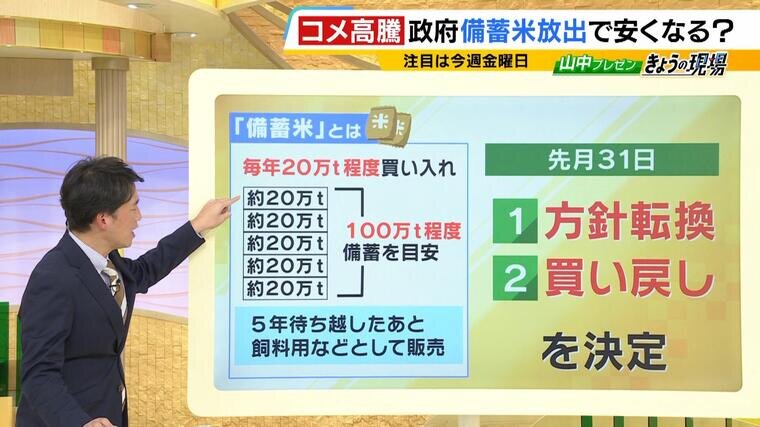

備蓄米とは、コメの不作などに備え、毎年政府が20万t程度のコメを買い入れ、5年分とっておき100万t程度ストックしておく仕組みです。不作などでない限り、5年持ち越したあとは放出せず飼料用などとして販売していますが、1月31日、政府は方針転換を発表しました。

これまでは、震災や不作でコメがない時にのみ放出してきましたが、今後は「流通に支障が生じる場合」にも放出することを決めました。

ただ、放出する際は“買い戻し”が条件となります。政府が1年以内に売り渡した備蓄米と同等・同量の国内産米の買い入れを行うということですが、その思惑は「コメの価格の高騰は抑えたい」が農家を守るために「下がりすぎは避けたい」という策のようです。

しかし、コメ政策に詳しい宇都宮大学の小川助教は「“ちょうどよく”は難しい」と話します。市場にコメはあると考えると、大量放出すれば価格が下がりすぎ、少ししか放出しないとなると価格を動かすのは難しいのではないかということです。

また「買い戻し」が足かせとなり、1年後に奪い合いになる可能性もあるのではないかといいます。さらに、業者は政府の動きを見てコメを売ったりストックしたりと「後出しじゃんけん」ができることからも、成功パターンが少ないということです。

それでも、政府が今回この政策を進めようとする理由がもう一つあります。コメが安くなりすぎると困りますが、輸入米が多く出回って安くなるよりは、国産米のほうがコントロールがしやすいため良いということです。

何年産のコメを放出するのか、どれだけ放出するのかなどの条件を、政府は2月14日に発表する予定です。

コメ業界の英知を集めて『政策の抜本的見直し』なるか

政府はこれまで、コメ農家に麦や大豆などへの転作を求め、転作する農家には補助金を出してきました。その額は2024年度で2970億円。税金を使ってコメの価格を高く維持することに消費者からは疑問の声も。また、農家も補助金をもらうためには転作後も5年に1度は畑に水を張らなくてはいけないなどのルールがあり、不満の声が上がっているといいます。

このような背景から、1月に政府は2027年の実施にむけ『水田政策の抜本的見直し』を行うことを決定しました。これまで“水田は票田”で選挙にも関わっていると言われてきたほか、食料安全保障の観点から自給率をあげるために政府は補助金を使ってきました。一方で、これは税金を使ってコメの価格を高く維持することにもなります。

難しいバランスを検討し直す必要があり、来年度から農業関係者のあらゆる英知を集めて議論が行われるということです。