異例の盛り上がりをみせた兵庫県知事選挙。再選した斎藤元彦知事の『劣勢からの大逆転劇』を後押ししたのは“SNSの広がり”だと斎藤氏は話しました。東京大学大学院・鳥海不二夫教授とネットコミュニケーション研究所・中村佳美代表ら専門家の見解も交えて、「選挙とSNS」「選挙とテレビメディア」について考えます。

情報量で圧倒!?データで見る斎藤知事の『SNS戦略』

今回の知事選の結果に、SNSはどのような影響を与えたのか、まずはこんなデータがあります。

SNS(X)上での斎藤知事に関する投稿について「支持」の投稿と「不支持」の投稿、それぞれの推移を東京大学大学院・鳥海不二夫教授がまとめました。それによると、「文書問題」を報じた7月~9月頃は、斎藤知事「不支持」の投稿が多く、不信任が可決された9月19日頃から「支持」「不支持」が拮抗。そして、立花氏が“参戦”した10月27日頃から「支持」が「不支持」を上回り、告示日(10月31日)には圧倒的に「支持」が上回りました。

では斎藤知事の支持がSNSで広がった理由として専門家は(1)情報提供を続けたこと。(2)外に向けて発信したこと。の2点を指摘。情報提供を続けることで自主的に応援する存在も増え、さらに斎藤氏は自分を客観視することで支持者以外へうまく発信できたのではないかとみています。

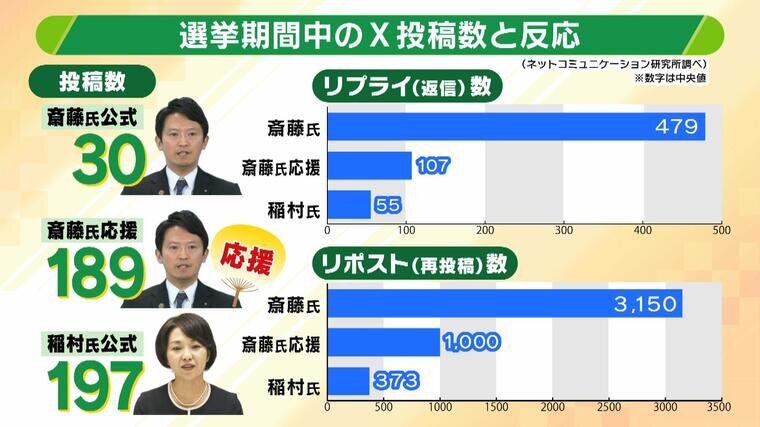

また、Xの「投稿数」を見ると、斎藤氏本人の投稿数は決して多くありませんが、応援アカウントの投稿数は多く約200。稲村氏の投稿数も約200と同じなのですが・・。

<Xの投稿数>

▼斎藤氏(公式アカウント):30

▼斎藤氏(応援アカウント):189

▼稲村氏(公式アカウント):197

(ネットコミュニケーション研究所調べ)

数は同じでも、Xの「リプライ(返信)数」と「リポスト(再投稿)数」を見ると、斎藤氏は稲村氏の10倍近く。大きな差が見られ、斎藤氏に対する「積極的な支持」の多さが読み取れます。

<Xのリプライ(返信)数>

▼斎藤氏(公式アカウント):479

▼斎藤氏(応援アカウント):107

▼稲村氏(応援アカウント):55

(ネットコミュニケーション研究所調べ)

<Xのリポスト(再投稿)数>

▼斎藤氏(公式アカウント):3150

▼斎藤氏(応援アカウント):1000

▼稲村氏(応援アカウント):373

(ネットコミュニケーション研究所調べ)

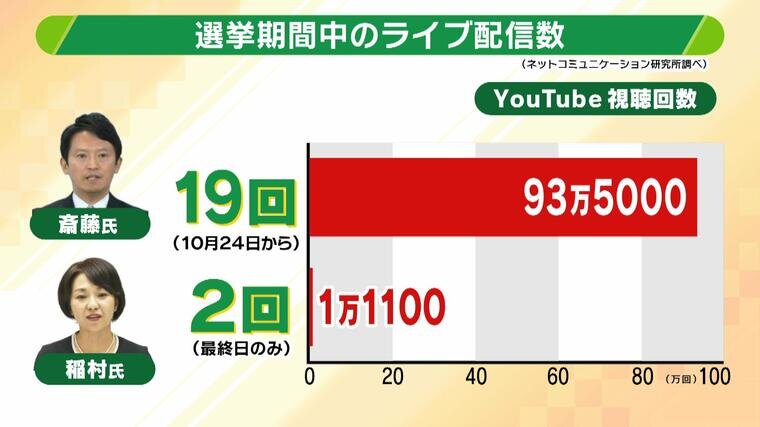

また、1対1でコミュニケーションが取れるYouTubeの「ライブ配信」の数にも大きな差が見られ、インターネット上にあった情報量に圧倒的な差があったことがわかります。

▼斎藤氏:19回 93万5000再生(10月24日から)

▼稲村氏: 2回 1万1110再生(最終日のみ)

(ネットコミュニケーション研究所調べ)

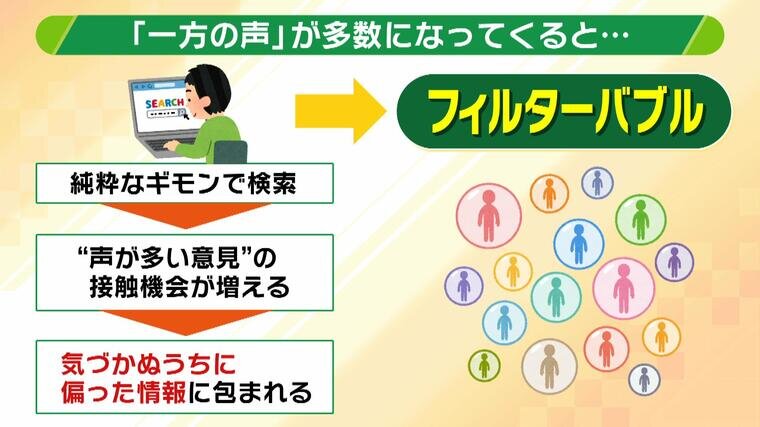

この差をさらに広げるのが「フィルターバブル」です。XやYoutubeなどでは、その仕組み上“声が多い意見”に接触する機会が多く、さらに最初に見た意見に接する機会がどんどん増えていくのです。専門家はさらに、繰り返し同じものに接することで好印象を持つようになる「単純接触効果」も働いたのではないかと指摘します。

SNS選挙のメリット・デメリットは?

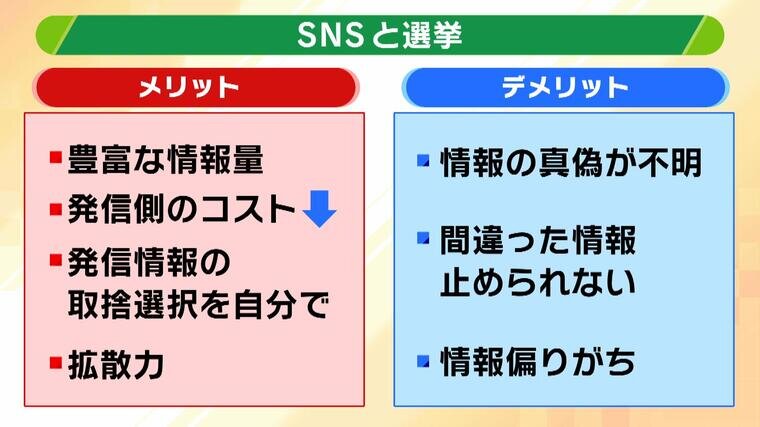

専門家によるとSNS選挙には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

<メリット>

▼豊富な情報量

▼発信側のコストが低い

▼発信情報の取捨選択が自分でできる

▼拡散力が強い

<デメリット>

▼情報の真偽が不明

▼間違った情報を止められない

▼情報が偏りがち

テレビや新聞が持つ制約(時間や紙面など)を持たないSNSでは、大量の情報を発信できるうえ、コストがあまりかかりません。いっぽう編集など「本当は伝えたいが、紙面の関係で載せてもらえない」という心配がないのです。自分のしたい優先順位で情報を出せることも強みです。そして何より、拡散力が強く、第三者によってどんどん拡散してもらえます。

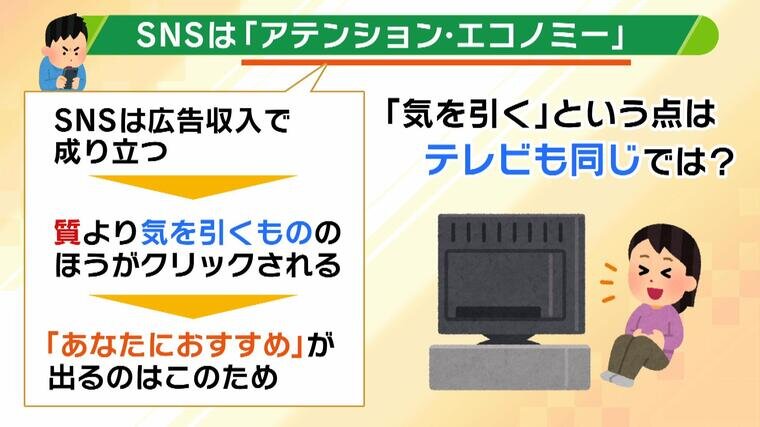

一方、情報の真偽が不明であることや、間違った情報を止められないなどのデメリットもあります。また、広告収入で成立しているので「アテンションエコノミー」という言葉のように、“質”よりも、“気を引くもの”が注目される傾向にあり、また、AIによるレコメンド情報=「あなたにおすすめ」もあって、情報が偏りがちになります。こうしたことからテレビの場合は多くの人が同じものを見ていますが、ネット上では受け取る情報が「パーソナライズ」されて、情報が偏ってしまうこともあります。

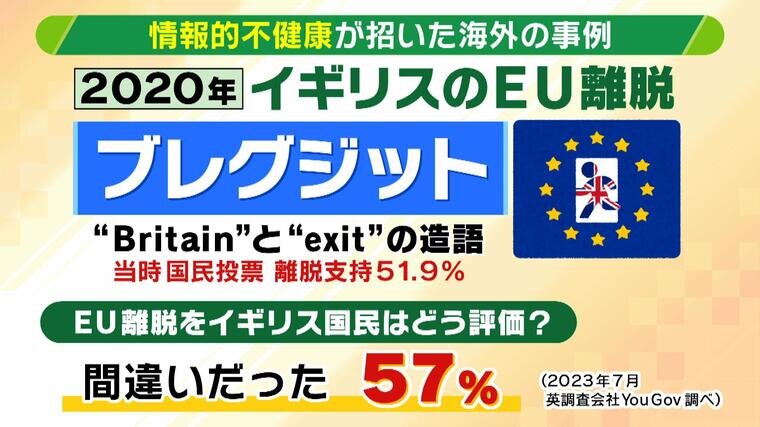

なお、偏った情報を摂取し続けた場合、「情報的不健康」に陥ってしまうリスクがあります。例えばイギリスでは、2020年にEU離脱=ブレグジット問題がありました。当時の国民投票では、離脱支持が51.9%。その後、57%の国民が「離脱は間違いだった」と評価しています。

離脱の良し悪しは断定できませんが、当時出回っていた「不確かな情報」が離脱の後押しになったとする分析もあるということで、「情報的健康」というものを考えていく必要もありそうです。

(データは英調査会社YouGov調べ 2023年7月)

SNSは「規制難しい」 既存メディアは「信頼される努力が必要」

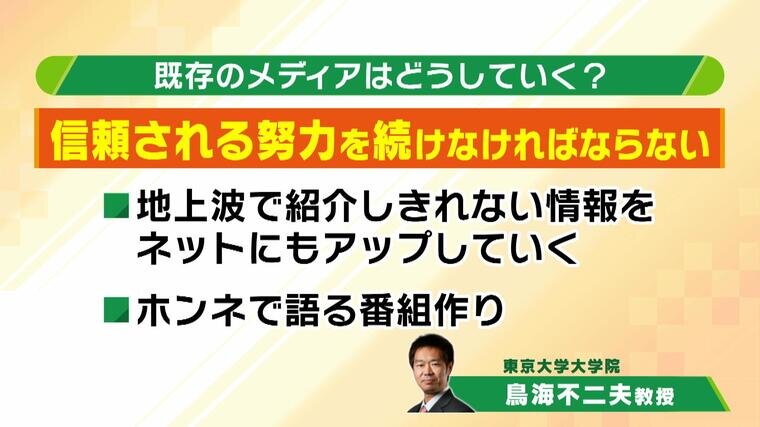

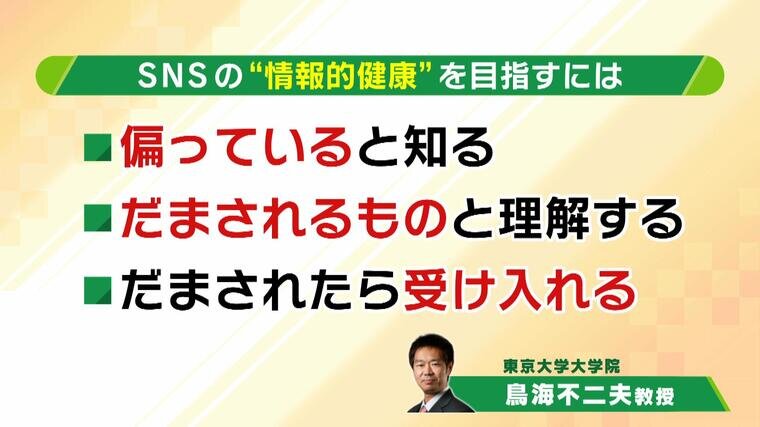

では、どうすればSNSの「情報的健康」を手に入れられるのでしょうか。鳥海教授はSNSの規制は難しいと言います。「言論の自由」の建前があるうえ、海外企業が運営しているSNSが多く、それを日本の法律で規制するのは厳しいようです。そのため、SNSを知るべきと次の点を挙げています。

▼偏っていると知る

▼だまされるものと理解する

▼だまされたら受け入れる

一方、テレビなどの既存のメディアについて、鳥海教授は「信頼される努力を続けなければならない」と指摘しています。地上波で紹介しきれない情報をネットにもアップすることや、ホンネで語る番組作りを目指すことなどを挙げています。