クレジットカードの不正利用の被害額は年々増加していて、その背景に日本人のカード情報を狙う中国人“闇バイト”の存在もあるのではないかとみられています。取材班は闇バイトの“募集元”に接触し、その実態に迫りました。

カードを止めたのに1か月で22回の不正利用…なぜ?

「人をだますとか普通に考えられない」

こう話すのは、名古屋市に住む40代のAさん。去年7月、クレジットカードの個人情報を盗まれるフィッシング詐欺の被害にあいました。

(Aさん)「イオンカードに不備があるという内容で、反射的にURLをクリックしてしまって、カード情報を入力してしまった」

直後に送信元のメールアドレスを見返してだまされたことに気づいたAさん。すぐさまカード会社に連絡を入れ、利用を停止しました。ところが…

(Aさん)「新しいカードが届いた段階で、使用履歴を確認しました。まだ開封していないのに決済されていて、えっ、なんで?みたいな」

明細を確認すると、カードを止めた2日後に不正利用が始まっていました。1回の決済はすべて1万円以下で、約1か月の間に22回、計14万円ほどが不正利用されたといいます。

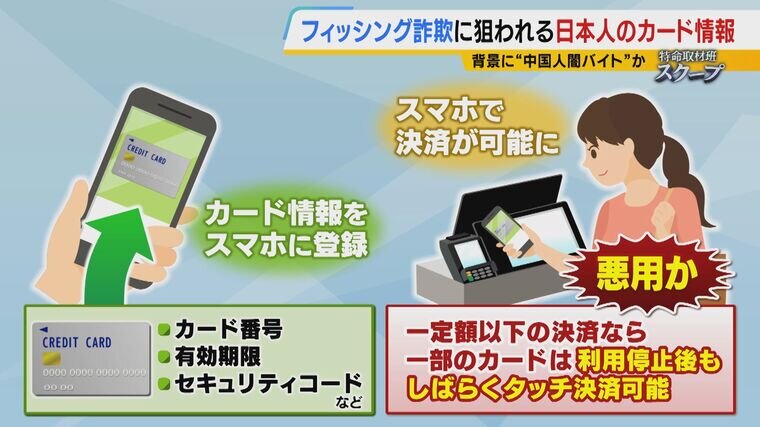

カードを止めたのに、なぜ不正利用が続いたのか。そのわけは、スマートフォンの「タッチ決済」です。

スマホにカード情報を登録するとクレジットカードの代わりに決済に使える機能で、一定額以下の決済なら、カードの有効性をその場で確認する通信は行われません。一部のカードでは利用停止後もしばらくの間タッチ決済は可能で、この仕組みが悪用されたとみられています。

同様の被害が相次いだイオンカードの発行会社では今年3月、不正利用への被害補償として、99億円の特別損失を計上する事態になっています。

“闇バイト”をあっせんする「中国人グループ」の存在

こうした不正利用への関与が疑われるのが、“闇バイト”をあっせんする「中国人グループ」です。

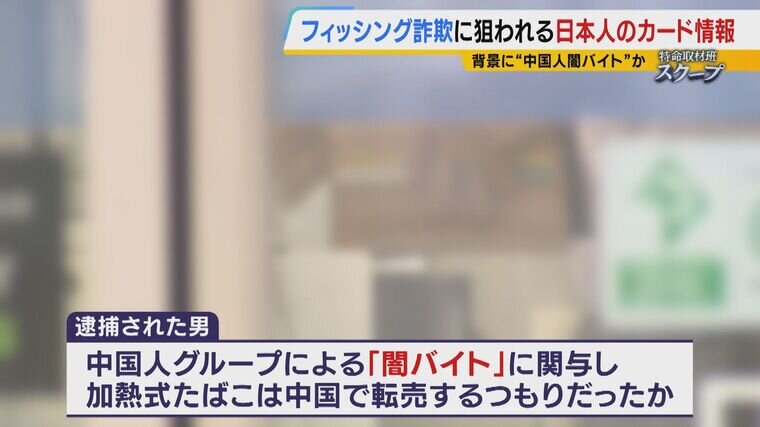

去年、大阪府吹田市内のコンビニで加熱式たばこを不正購入したとして中国籍の男が逮捕されたケースでは、犯行用スマホ26台が押収され、1台あたり3人分の日本人のカード情報が入っていました。逮捕された男は「スマホを渡され、タバコの代理購入のアルバイトをしていた」と供述。中国人グループによる闇バイトに関与し、だましとった加熱式たばこは中国で転売するつもりだったとみられています。

今年1月には、さらに詳しい実態を知る中国籍の男が大阪府警に逮捕されました。日本人名義のカード情報でゲーム機の付属品を購入した罪などに問われた元留学生の男(23)は、フィッシング詐欺で盗みだしたカード情報をスマホに登録する作業もしていたとされています。

捜査関係者によりますと、手口はこうです。まず、業者に依頼して日本人相手に一度に数万から数十万件の偽メールを一斉に送ります。被害者がメールを開いて偽サイトにアクセスすると、元留学生の男のパソコンからアラームが鳴ります。これは被害者が“釣れた”という合図です。

被害者がカード情報を入力すると元留学生の男のパソコン画面に情報が反映されるため、すぐさま不正決済用のスマホに情報を入力。さらに、本人確認を行う「2段階認証」には制限時間があるため、これらの作業をリアルタイムで行っていたとみられています。

もともと日本のアニメが好きで関西の大学に通っていた元留学生の男は、5月9日の裁判で懲役2年6か月・執行猶予4年の判決を受けました。公判中、闇バイトに手を染めてしまったきっかけを問われると、「学費が払えなくなり『小紅書(シャオホンシュー)』で仕事を探した」と話していました。

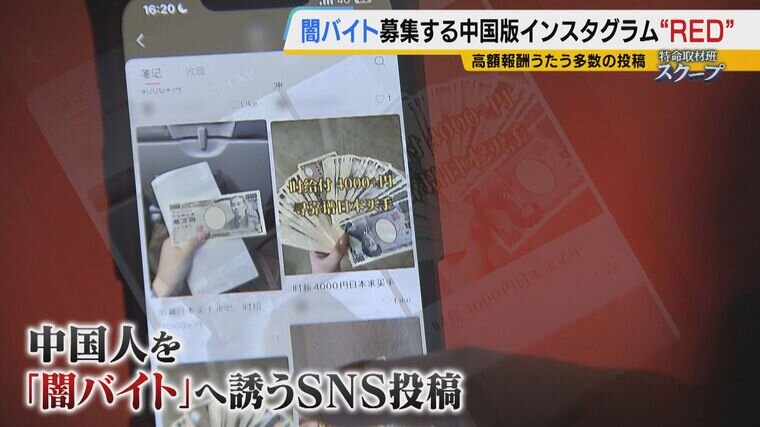

“中国版インスタグラム”で相次ぐ『高額報酬アルバイト募集』の投稿

「小紅書」とは中国のSNSで、通称「RED」。写真や動画を共有することができ、“中国版インスタグラム”とも呼ばれています。そんなRED上で相次いでいるのが、高額報酬をうたったアルバイト募集の投稿です。『時給4000円以上。日本で信頼できるバイヤーを探しています』といった投稿などがあり、一部は日本に住む中国人を闇バイトへ誘う入り口になっているとみられています。

取材班は、『時給4000円』という仕事の依頼主に接触を試みました。

(記者)「REDのダイレクトメッセージでどんな仕事なのか聞くと、近くのコンビニで代わりに買い物をする仕事だと返事がきました」

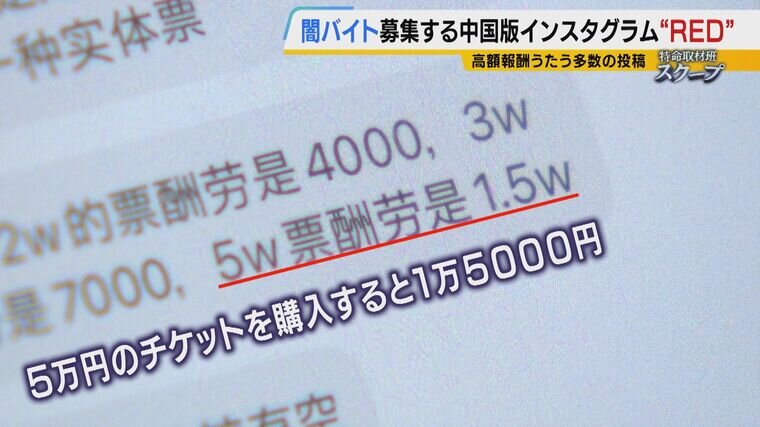

コンビニで購入するのは、プリペイドカードのようなもの。2万円分買えば4000円、5万円分買えば1万5000円の報酬が得られるといいます。承諾すると、別のSNSアプリのアカウントを教えられ、コンビニに行くように指示されました。

(記者)「コンビニに着いたら教えてくれということですので、メッセージを送ってみます」

すると1分後…

(記者)「さっそくメッセージアプリに返事がきました」

店内のマルチコピー機の写真を撮って送るように指示されました。それに従うと、コピー機の操作方法を示す写真が送られてきて、プリペイド式の電子マネーを購入するように求められました。

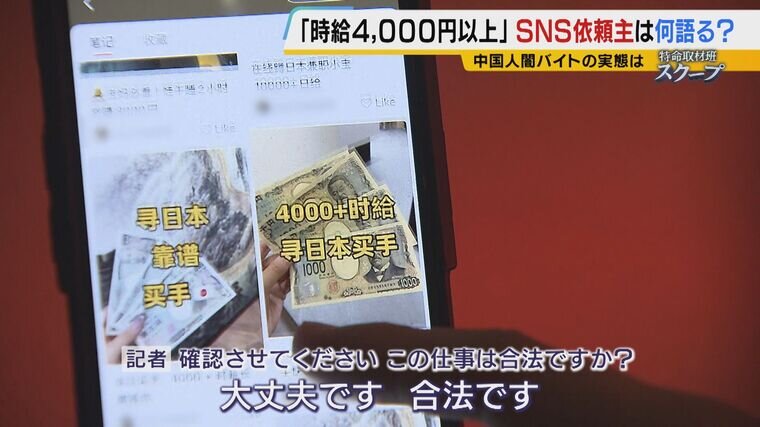

記者が依頼主に接触「この仕事は合法ですか?」

簡単な作業で高額報酬が得られるという甘い話は本当なのか。中国語ができる記者が通話を試みます。

(記者)「もしもし」

(電話口の人物)「もしもし」

(記者)「ちょっと聞きたい。買ったチケットは誰に渡す?」

(電話口の人物)「もしあなたが買えて住所を教えてくれたら、回収しに行くよ。ドライバーを派遣して、チケットと交換で現金と報酬を渡すよ」

(記者)「このチケットを誰が使う?」

(電話口の人物)「誰かが高い金額で買い戻します」

(記者)「なんであなたは自分でチケットを買わないの?」

(電話口の人物)「これはどの店にも商品があるわけではないからです」

(記者)「確認させてください。この仕事は合法ですか?」

(電話口の人物)「大丈夫です。合法です」

こちらが取材であることを打ち明けると…

(記者)「実は、私は大阪のテレビ局の記者です」

(電話口の人物)「うん」

(記者)「取材してもいいですか?」

(電話口の人物)「うん?」

(記者)「あなたの仕事を取材してもいいですか?」

(電話口の人物)「何を取材するの?買えたら私に知らせてください。忙しくて、あなたに対応している時間はないよ」

通話はすぐに切られました。

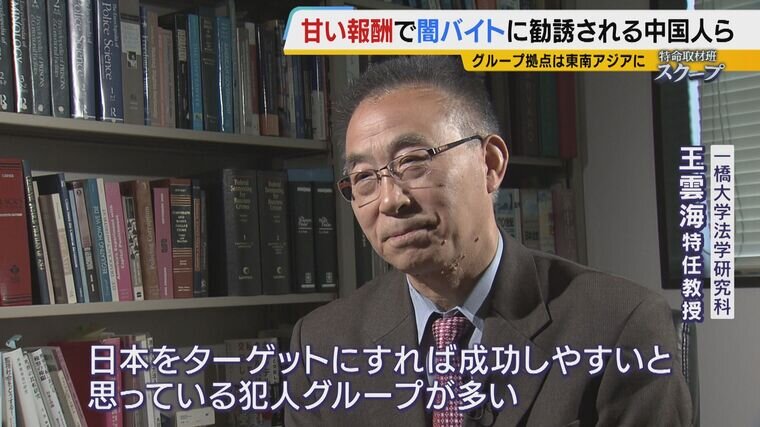

専門家「日本人は特殊詐欺に対して甘い」

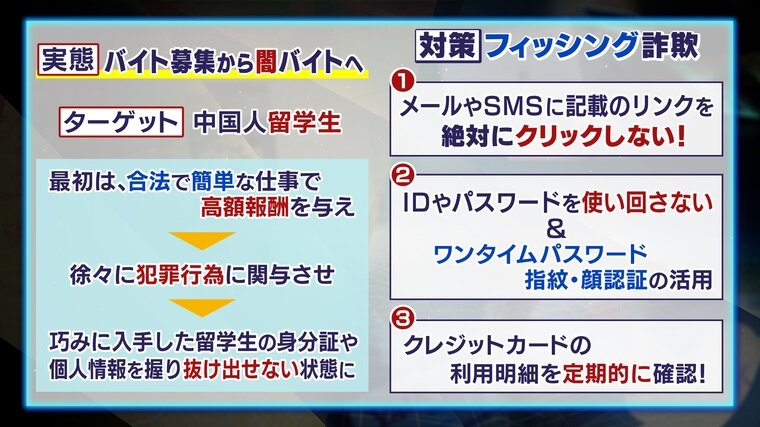

中国人の闇バイトに詳しい一橋大学の王雲海特任教授は、まずは合法的な仕事で報酬を与え、次第に犯罪行為に引き込むのが常套手段だと話します。

(一橋大学法学研究科 王雲海特任教授)「留学生を中心に高額報酬の誘いがあるんですが、甘い話には乗らないようにと伝えています。インターネットをよく利用して、お金が必要な若い人は、犯人グループのターゲットとして利用されるケースが多いです」

グループの多くは東南アジアに拠点を置き、世界中をターゲットにしているといいます。

(王雲海特任教授)「東南アジアは地元の取締りが甘くて、摘発されるリスクや可能性が低いです。日本人は電子詐欺や特殊詐欺に対して甘い。警戒感が低いところもある。日本をターゲットにすれば成功しやすいと思っている犯人グループが多いのではないかと思います」