大阪府高槻市の山に、親子連れや留学生など180人が集まりました。彼らの目的は、“山に木を植えること”。しかし、ただの植樹ではありません。

『絶滅危惧種のニホンウナギを守る』そんな壮大な目標がこの山にはあります。一見、関係なさそうな「森」と「ウナギ」。しかし、これが未来を変えていくかもしれないのです。

「森は海の恋人」…伝説の牡蠣漁師が遺した言葉

「森は海の恋人」。この言葉を全国に広めたのが、宮城県気仙沼市の牡蠣漁師・畠山重篤さんです。NHKの朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」の登場人物のモデルにもなりました。

家業の牡蠣の養殖に取り組み、海外を視察したりして研究を重ねるうちに、畠山さんは豊かな海の上流には豊かな森があることに気づきます。

森・川・海はつながっている。命を育む「循環」を守るには、まず森からです。そして実績を積み、全国で精力的に講演するなど、この考えを長年広めてきました。残念ながら今年4月、畠山さんは81歳でこの世を去りましたが、その思想は今も全国の活動に息づいています。

「ウナギの森 植樹祭」は、今年で12年目。畠山さんも2016年から欠かさず参加してきたこのイベントには、今年も市民や外国人留学生など180人が参加し、森と海のつながりを、汗をかきながら体験しました。

『ウナギと森』壮大な地球規模の命の循環

ニホンウナギは、太平洋のグアム近くで産まれ、海流に乗って日本にやってきます。河口付近や川で数年過ごし、成熟すると再び何千kmも旅して故郷の海へもどって産卵する…その命の営みは壮大で地球規模です。

その命の循環を支えるひとつが「森」だというのです。森から染み出した栄養素・鉄分が川や海の生き物を育てることで、ウナギなどの捕食者も育てる。牡蠣養殖から生まれた畠山さんの「木を植えることが海を育む」概念は、ウナギにも当てはまることを畠山さんは気仙沼で実感していました。

「ウナギを守りたい」漁獲数はピーク時の30分の1以下…

去年、ニホンウナギの稚魚の漁獲量は7tを超え、少し回復傾向で「豊漁」といわれています。とはいえ、かつての全盛期(1960年ころの233t)と比べると今はそのわずか30分の1以下。「豊漁」とはいえ、依然として絶滅危惧種であることに変わりありません。

「上流の森を豊かにすれば、ウナギが暮らす川やそのエサ環境も整う。大阪の食文化を支えてきたウナギを守りたい」

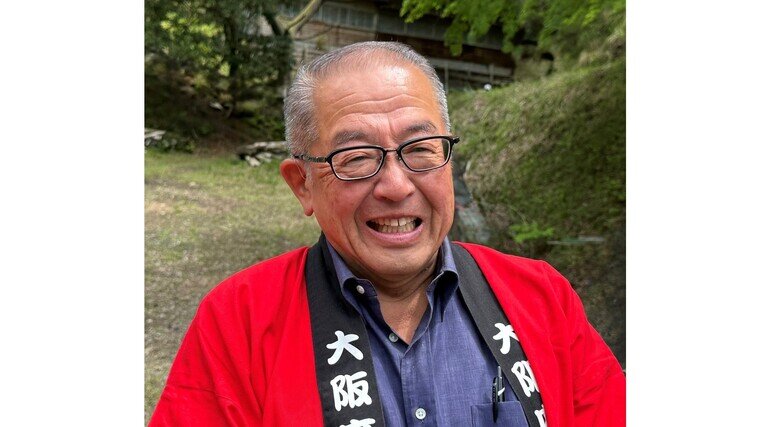

そう語るのは、この植樹祭を立ち上げたNPO法人理事長の津田潮さんです。

「森は海の恋人」と出会った大阪の“森の男”

きっかけは2011年の東日本大震災の復興でした。仮設住宅を作るために気仙沼を訪れた津田さんは、そこで畠山さんと出会い、「森は海の恋人」という考え方に心を揺さぶられる衝撃を受けました。「山に木を植えることが、海の命を育む」そんな考え方を大阪の山でも実践できないか。

木の仕事に携わる津田さんは2013年「ウナギの森 植樹祭」をスタートさせ、これまでに2000本を超える広葉樹を市民の手で植えてきました。

「もっと植えたい!」山道を駆け上がる男の子 理念と情熱は次の世代の心に

「きょう初めて来て5本植えた!めっちゃ楽しい!!」

担当分の植樹が終わっても、「もっと植えたい!」と山道を駆け上がる男の子。

津田さんは「子どもたちに“命のつながり”を実感してほしい」と話します。今年は畠山さんの姿はそこにありませんが、その理念と情熱は、次の世代の心に根付き始めているようです。

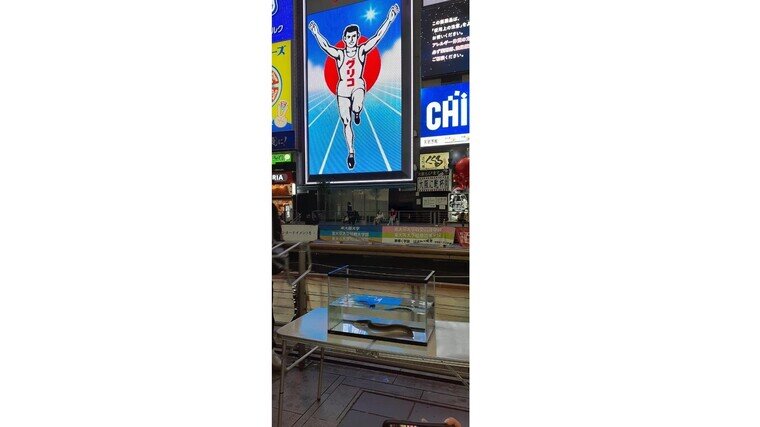

道頓堀川で確認された“あたりまえの奇跡”

ウナギといえば、かつて“死んだ川”とまで呼ばれた道頓堀川で、ニホンウナギの生息が確認されたのが2022年。汽水域で海や川とつながる道頓堀川には、本来ウナギは“あたりまえ”に生息していたはずですが、これまで環境の悪さや調査方法の違いで公式には確認できていませんでした。

近年、道頓堀川は水門の稼働や下水道の整備によって水質が改善されてきています。この取り組みとの関連性は不明ではあるものの、津田さんは「森・川・海のつながりを意識した私たちの活動の手ごたえを感じた」と語ります。

「あと10年は頑張る」と語っていた畠山さん

漁師だからこそ気づいた畠山さんの考え方に、学問的な研究から同じ結論に至った京都大学名誉教授の田中克さん(森里海連環学)は、20年以上ともに活動してきました。

(京都大学名誉教授 田中克さん)「畠山さんは、『この年齢になってやりたいことがますます増えた。あと10年は頑張る』と、話していたのに…」

田中さんは、目を潤ませました。

(京都大学名誉教授 田中克さん)「たかだか30万年の人類ですが、数百万年前から森と海をつないできたウナギは、決してふるさとを忘れず、必ず海に帰ります。自然が豊かで、自然を大切にしてきた日本人だからこそ、世界中に発信しなければ、幸せに暮らせる未来はありません。ウナギはそれを私たちに教えてくれているのです」

気仙沼から受け継がれた“森は海の恋人”という考え方。それが今、大阪の山に根を張り始めています。近い将来、きょうこどもたちが木を植えた森の栄養が育んだウナギを、私たちが食べる日が来るかもしれません。

【執筆者】尾㟢豪 MBSプロデューサー(事業局)

京都大学農学部水産学科卒。元報道局解説委員。これまで情報番組を中心に『お魚博士』として、テレビ・ラジオで20年に渡り生き物に関するニュースを解説。2010年には、絶滅種クニマスの発見に関わり、一部始終に密着したドキュメンタリー番組『クニマスは生きていた!〜“奇跡の魚”は、いかにして「発見」されたのか?〜』で、放送文化基金本賞、科学技術映像祭内閣総理大臣賞、など5つの賞を受賞。MBSの深夜バラエティ番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』に生物監修として関り、2022年、道頓堀川で絶滅危惧種ニホンウナギの生存確認に初めて成功、論文として記載した。