「被害者の死を無駄にしたくない」2005年4月25日、兵庫県尼崎市で起きたJR福知山線の脱線事故では乗客106人が命を落とし、562人がケガをしました。命を落とした人の中に当時オペラ歌手を目指していた23歳の女性もいました。「企業に責任が問われないのはおかしい」遺族である女性の父親はそうした思いから企業にも処罰を課す「組織罰」の制定を求め、走り続けてきました。約20年が経ち、父親は「二度と悲惨な事故を起こさないようにする。それが遺族の責務です」と話し、今も法制化のハードルに立ち向かい続けています。

オペラ歌手目指していた娘‥大学へ向かう途中事故に

2005年4月25日、兵庫県尼崎市でスピードを出しすぎた快速電車がカーブを曲がり切れずに脱線。マンションに激突し運転士1人と乗客106人が亡くなりました。

神戸市北区に住む大森重美さん(76)。毎年この時期はざわつく心を趣味の草花の手入れをすることで紛らわせているといいます。

(大森重美さん)「気を紛らわせるためにテレビを見たりもするけど、草花の手入れをしたりするのが一番和む。土を触ると、心が落ち着くね」

オペラ歌手を目指していた大森さんの長女・早織さん(当時23)は公演の写真を整理するために大学へ向かっていた途中、事故に巻き込まれ帰らぬ人となりました。23歳でした。大森さんが早織さんと対面したのは事故から4日後のことでした。

早織さんの人柄を重美さんは次のように話していました。

(大森さん)「早織は活発な娘でした。女の子でしたけど、小さい頃は木登りしたりもしてましたね。高校生の頃はソフトボール部に入りながら、歌を習いに行っていました。歌が好きだったんです」

大森さんは早織さんを亡くした直後、現実を受け入れられなかったと話します。

(大森さん)「(早織さんの)死を正面から受け止められなかった。あまりに突然訪れた大きい悲しみに、事実を避けようともしていた」

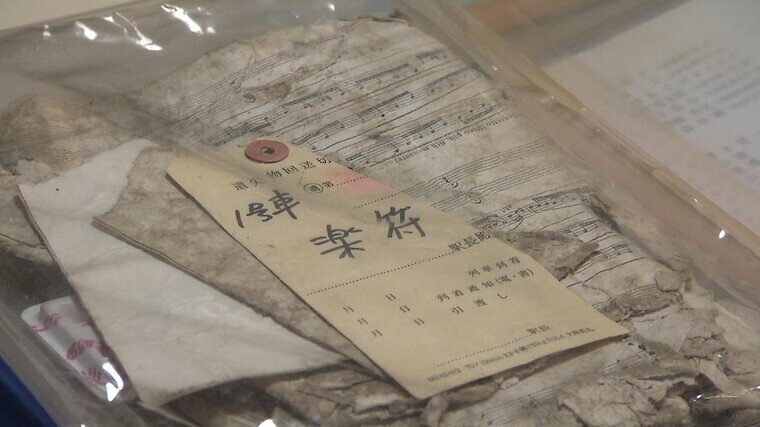

早織さんは事故当時1両目に乗っていました。事故後、その車両から泥にまみれた楽譜が見つかり、大森さんにJRから渡されました。

事故の背景に“懲罰的な日勤教育”

事故の背景には、JRの “懲罰的な日勤教育”があったことが、当時の国交省の調査委員会により指摘されています。日勤教育とはオーバーランや事故を犯した運転士らに再発防止のために教育や指導を行うものですが、実際は教育という名をかりた処罰で、運転士たちはじつに惨めな思いをさせられるといいます。

事故直前に前の停車駅でオーバーランをした運転士がこの「日勤教育」を避けようと、言い訳を考えるなどして注意が運転からそれた結果、ブレーキをかけるのが遅れ脱線につながったとされています。

JR西日本の企業風土に問題があったのではないか、と考える遺族もいます。大森さんもその一人です。

歴代社長ら4人起訴も無罪に‥「けじめつけられていない」

この事故では歴代の社長ら4人が業務上過失致死傷罪で個人として起訴されました。しかし、4人はいずれも無罪が確定しました。大森さんはその当時の思いを次のように話します。

(大森さん)「がっかりしました。4人はいずれも無罪。けじめがつけられていないと思っています」

これだけの犠牲者を出しながら誰も刑事責任を負わないのはおかしい。そもそもJR西日本自体の刑事責任が問われるべきではないか?大森さんらはそう考え、大学教授や弁護士らを招き勉強会を開き、話し合うようになり、知識を吸収していきました。というのも、今の刑法では、大事故が起こっても企業の罪を問うことはできないのです。

一方で、海外には企業や組織を罰する法律を導入している国があります。イギリスでは2007年、企業の責任を問う法律ができました。死亡事故が起きた場合、企業トップの責任を立証できなくても安全対策が不十分だと認められれば企業に上限のない罰金が課されます。また有罪となった事実を公表する義務も課せられているということです。

大森さんもイギリスに渡航し、現地を視察するなどして、あらためて「組織罰」の必要性を実感したと言います。

「企業の組織罰」制定求め会を立ち上げ

こうした諸外国の状況などを知った大森さん。「司法の限界を目の当たりにした」そんな思いを抱えながら、重大な死亡事故を起こした企業に対し、刑事責任を問い、500万円以下の罰金を課す「組織罰」の制定を求めて、2016年に「組織罰を実現する会」を立ち上げました。事故の再発防止のためには、企業が刑事責任を負う仕組みが不可欠だと感じているからです。

「組織罰を実現」する会には、2012年に、山梨県で笹子トンネルの天井が崩落し、9人が死亡した事故の遺族らも参加。現在の法制度では、同じ悲しみを受ける遺族がうまれてしまうため、遺族自らが声をあげて活動を続けることが必要だと言います。

地道に活動を続け、2018年には集まった1万人分の署名をもち、法務省に足をはこびました。

(大森さん)「組織罰創設の請願書を法務大臣に提出することができました。(法制化の)ハードルは高くないと思っています」

「被害者の死をむだにしたくない」更なる声を上げる必要性

大森さんら遺族は年に一度、シンポジウムを開いています。組織罰を実現する法制度がまだ成立しておらず、一般の人に向けて必要性を伝え続けるのが目的です。大森さんは参加者らに必死に訴えました。

(大森さん)「私たち遺族としては被害者の死をむだにしたくないという気持ちもあります。法律はやはり国民のためにある。遺族としては、悲惨な事故が二度と起きてほしくない。再発防止、未然の防止をはかるためには一般の皆さんの声も拾っていきたい」

今の現場にはマンションの一部残り「慰霊の場」に

JR西日本は7年前、事故現場を慰霊の場所として整備しました。「祈りの杜」と名付けられ、慰霊碑などが設置、敷地内には「事故を伝える空間」も作られ、事故直後の写真などが展示されています。電車が衝突した9階建てのマンションは衝突の痕が残る1階から4階部分以外は解体され、悲惨な事故現場が住宅街から見えないよう配慮されています。

JR西社長「車両の一般公開に踏み切れない」遺族「現場にも置いてほしい」

JR西日本の長谷川社長は事故車両について、吹田市にある社員研修センターに隣接する施設に移す方針を示しました。しかし、そうなると外から見ることはできません。一部の遺族から公開を求める声が上がっていましたが、長谷川社長は4月下旬、「否定的な考え方の方もいらっしゃる」として、改めて車両を原則、一般公開しない方針を明らかにしました。

大森さんは当初、現場保存に関しては次のような思いを抱いていました。

(大森さん)「マンションそのものをなくしてほしいと考えていた。見るのもつらかった」

しかし、今となっては車両の保存をしてほしいという思いが強くなっていったといいます。それは、事故から約20年となり、世の中から事故の悲惨さや教訓を忘れ去られてしまうのではないかという不安があるからです。

(大森さん)「私は事故現場にも置いてほしい。百聞は一見に如かずでそういうものを見ると、一番効果があると思っている。どこかの段階で、事故車両は風化防止に非常に役立つので何とかしたい」

「悲惨な事故が起きないよう活動するのが遺族の責務」

事故から20年となりましたが、大森さんは未だに娘を亡くした傷は癒えないでいると話します。

(大森さん)「今から考えたらはやいね。あっという間にすぎたような感じやね。桜の花みたいに、ぱっと咲いてぱっと散ったような感じ。桜の季節があんまり好きではなくなりましたね」

20年という月日が流れ、活動を始めたころに比べて世間の関心が薄れているように感じるという大森さん。それでも事故を防ぐためには変わらず行動を続けることが必要だと口にします。

(大森さん)「悲惨な事故が起きてほしくないというのが第一で。そういうことが起きないように活動する。それが遺族の責務だと最近は思っている」