去年、アメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられた世界初の『木造人工衛星』、その後はどうなったのか?宇宙開発の歴史を変えるかもしれない挑戦に密着しました。

打ち上げた人工衛星の“その後”に危機感「今まで考えられなかった異常気象が起こる」

2023年12月。京都大学の研究室で木造人工衛星の開発が進められていました。

約10cm四方、重さは1kgほどの超小型衛星。木を指すラテン語『Ligno(リグノ)』と人工衛星の『Satellite(サテライト)』を組み合わせ、『LignoSat(リグノサット)』と名付けました。

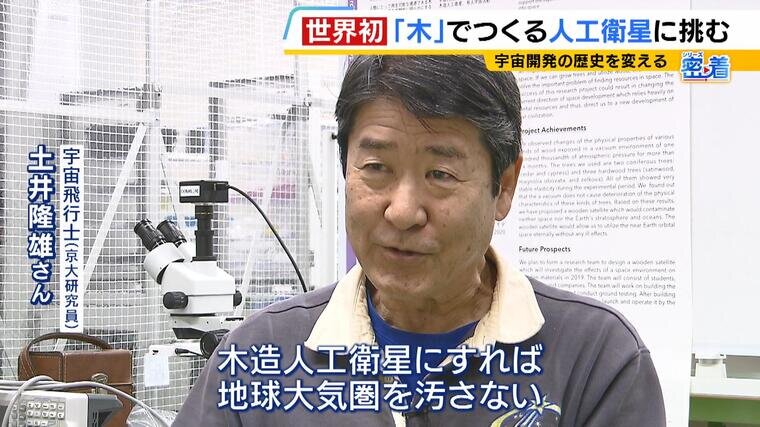

開発を主導するのは宇宙飛行士で京大研究員の土井隆雄さん。約30年前、日本人で初めて宇宙での船外活動に成功しました。

(宇宙飛行士 土井隆雄さん※1997年)「宇宙から見る地球の姿は、本当にすばらしくて、胸を打ちます」

どんどん宇宙開発が活発になるなかで、人工衛星の“その後”に危機感を抱いたといいます。

(土井隆雄さん)「人工衛星の数が増えてくると、地球大気圏に再突入したときの酸化アルミニウムがどんどん増えてしまう。今まで考えられなかったような異常気象が起こるだろうと」

従来の人工衛星はアルミニウムなどの金属でつくられています。役目を終えて大気圏に突入し燃え尽きると、酸化したアルミの粒子が残ります。この粒子が大気中に蓄積すると太陽光を反射して気温が下がり、異常気象を引き起こす可能性があるというのです。

そこで土井さんが目をつけたのが『木』でした。

(土井隆雄さん)「木材の場合は、二酸化炭素と水に変わるだけで水蒸気になって、きれいに燃えて、灰みたいなものが残らない。木造人工衛星にすれば、地球大気圏を汚さないので、いくら打ち上げても大丈夫だと」

突破口は日本古来の技術『指物』 宇宙環境に耐えうる強度を獲得

木は真空の環境にも強く、宇宙には湿気や虫など木を劣化させるものがないため、材料に適していると考えました。しかし、温度変化で伸び縮みするため、ボルトやネジを打ち込むと割れるリスクがあります。

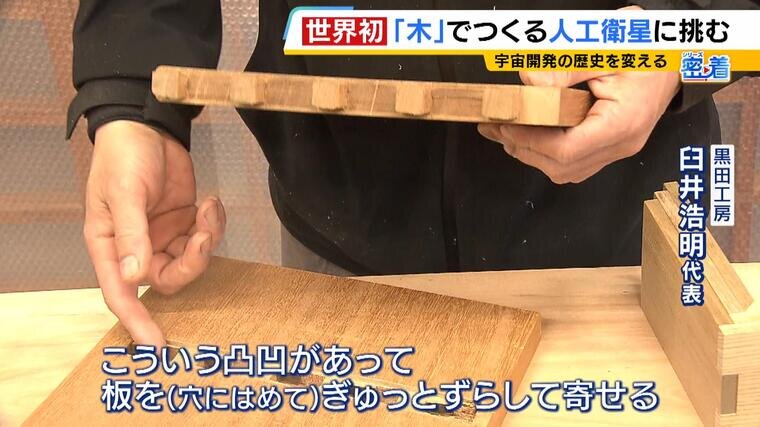

突破口は、日本古来の技術にありました。滋賀県大津市の木工工房『黒田工房』。釘やボルトを使わない『指物』とよばれる技術で家具などをつくっています。

(黒田工房 臼井浩明代表)「こういう凸凹があって。板を(穴にはめて)ぎゅっとずらして寄せる。組んでしまうと座ってもびくともしない」

力のかかる方向などによって凹凸の形や組み方を変え、強度を保ちます。この技術を使うことで、温度変化の激しい宇宙環境でも耐えられるようになったのです。

木造人工衛星の放出に成功!しかし…

そして去年12月。打ち上げられた木造人工衛星が宇宙に放たれる瞬間を、土井さんや学生など関係者が固唾を飲んで見守ります。

「3、2、1」

ほかの2つの人工衛星と一緒に無事に放出され、歓声が上がります。

(土井隆雄さん)「(宇宙に)行きました。本当にうれしいです。うまく放出されないんじゃないか、どこかに引っかかるんじゃないかという思いが常にあったので、ほっとしました」

ところが、翌朝。人工衛星が日本の上空に差し掛かるタイミングで通信を試みますが…

「何も聞こえてこないなあ…見えなくなる。ダメでした」

その後も通信できず、しばらく様子をみることになりました。

1号機はその一生を終え…『木』の特性を生かした2号機の開発に着手

あれから5か月。木造人工衛星はどうなったのでしょうか。

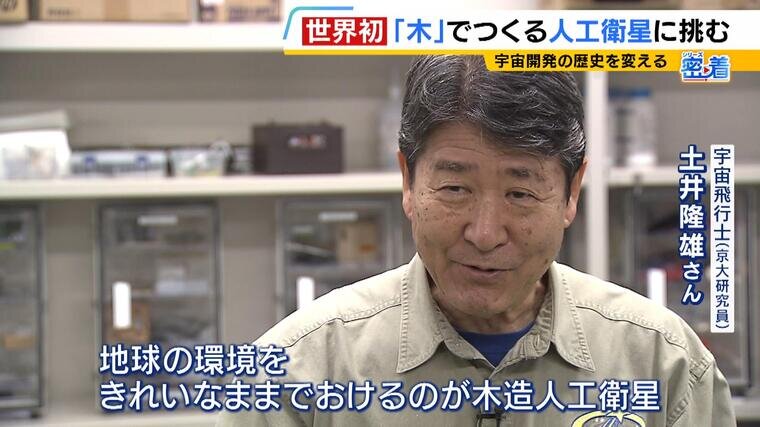

(土井隆雄さん)「通信はできなかったんです。1号機が京都の上空を通るたびに学生チームが通信室につめて通信を試みたんですが、残念ながら通信できませんでした。1号機は4月4日に地球の大気圏に再突入して、そこで一生を終えました」

側面に取り付けられたワイヤー状のアンテナが宇宙空間でうまく開かなかった可能性があるといいます。一方で大きな収穫も…

(土井隆雄さん)「木造人工衛星が宇宙空間でちゃんと存在できるのか確かめるのが、一番の目標だった。そのままの姿で宇宙空間に存在していたので『やった』と思いました」

木は宇宙空間でも十分通用することが確認されたのです。そこでいま開発を進めているのが木造人工衛星の2号機です。アンテナ部分を大きく改良しました。

(土井隆雄さん)「1号機と同じようにアンテナをこの面に持っていますけれども、木造人工衛星の内部にアンテナをいれようと」

1号機は、宇宙空間に放出されたあとアンテナが開いて通信する仕組みでした。しかし、その過程で問題が発生した可能性があります。そこで2号機ではアンテナを衛星の内部に入れることにしました。こうすれば宇宙空間で開く必要がなくなり、トラブルを回避できるというわけです。素材が電波を通す『木』だからこそ実現できたアイデアです。

「うまくいけば実用化への大きな一歩」打ち上げは2027年度目標

取材した日、プロジェクトチームの学生たちは九州にいました。

(学生)「衛星に打ち上げ時と同等以上の振動を与えて、衛星が耐えることができるかという強度の検証試験を行います」

アンテナを内蔵したため、大きさは1号機の倍になりました。耐久性もいちから調べ直す必要があります。ロケットの振動に耐えられるかどうかの試験。横揺れ、縦揺れと、方向を変えながら振動を与え、形の変化がないかどうかなどを調べます。

(学生)「よい。非常によい気がする」

その結果、9回の試験すべてでJAXAの基準を満たしていました。今後、宇宙環境を再現した空間での動作確認などさまざまな検証を重ね、2027年度の打ち上げを目指すということです。

(土井隆雄さん)「うまくいけば、木造人工衛星の実用化に向かって非常に大きな一歩になる。地球の環境をきれいなままでおけるのが木造人工衛星。地球近傍(近く)はそういう衛星に限ることになると思います」