3月21日にグラングリーン大阪・南館がオープンし話題となっている大阪・梅田。しかし、変化しているのはグラングリーンがあるうめきたエリアだけではありません。大阪メトロ御堂筋線とJR大阪環状線、2つの路線で分けられる4エリアの最新事情を取材しました。

新しい関西の玄関口「うめきたエリア」

西日本最大のターミナル・梅田。いま大きな変化が起こっています。今回、梅田を4つのエリアに区切りそれぞれの街の変化を独自調査!“変わる梅田”を取材しました。

まずは大阪駅の北側「うめきた」エリア。3月21日にグラングリーン大阪・南館がオープン。新しい商業施設に関西人は?

「本当にきれいで東京みたいな感じ」

「このへん昔はさみしい感じだった。すごくきれいになって華やかになった」

かつてはJRの貨物駅だったうめきたエリア。2013年にその役目を終え都心最後の一等地がラグジュアリーな新しい関西の玄関口に生まれ変わりました。南館の注目はキッチンやバーが集まるタイムアウトマーケット大阪。

(客)「(Q値段は?)強気な価格ですよね。ビール1300円もする。どうしても1杯のみたいなと奮発しました」

高級レストランが集まるフロアも。高温の炭火でじっくり焼き上げるうなぎの名店の丼は7390円(税込み)です。

(炭焼うな富士 松岡弘倫さん)「万博で世界中の方がお見えになるチャンス。おいしいうなぎをぜひ召し上がってほしい」

若者が集まるサブカルの街へと進化「茶屋町エリア」

大きな変化はうめきただけではありません。毎日放送がある「茶屋町」。このエリアを象徴するのは1990年にオープンした生活雑貨の専門店・梅田ロフト(5月に茶屋町から移転)や、2005年開業のNU茶屋町。流行の発信地として若者文化をけん引していました。

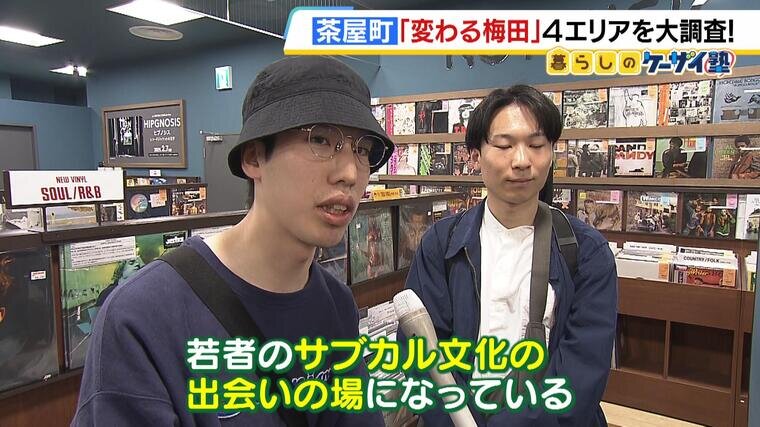

開業から20年。NU茶屋町をのぞくとアニメ関連のグッズを扱うアニメイトやタワーレコードが手がけるアナログレコード専門店が。

(レコード店の客)「(茶屋町は)レコード店が増えているのもそうですし、古着屋も増えていて、若者のサブカル文化の出会いの場みたいになっていると感じます」

茶屋町にはサブカルチャーと呼ばれる趣味性が高い商品を扱う店が増え、推しのコスチュームを身にまとうイベントが開催されるなどサブカルの街に変化していました。

茶屋町にある大型書店、MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店。ここにもサブカルの波が!

(駿河屋・梅田茶屋町店 後藤丈彰店長)「(Qここはどういうお店?)アニメ、ゲーム、フィギュアなどリユース商品を取り扱う店です」

MARUZEN&ジュンク堂書店はゲームやフィギュアなどを売買する駿河屋のフランチャイズに加盟していて、去年まで書籍を販売していたフロアをまるごとサブカルショップに変化させました。海外からのお客も多く売り上げは好調。4月には2フロアに拡大する予定です。

(後藤丈彰店長)「紙の本は今苦境に立たされていますので、ワンフロアで比べると、サブカルグッズの私どもの方が大きくなってきています」

店内には約50万点の商品が。希少性の高いものは高額な値段がつきサブカルがケーザイをまわしているようです。36年前に700円で販売されたゲームの攻略本はなんと15万円に。そして約30年前のゲームソフトの値段は、なんと46万2000円!

アクセスのよい茶屋町は人もモノも集まるサブカルに適した街だといいます。

(後藤丈彰店長)「東京でも秋葉原より池袋がサブカルの街になっている。大阪でも日本橋より梅田という流れになってくるんじゃないかと」

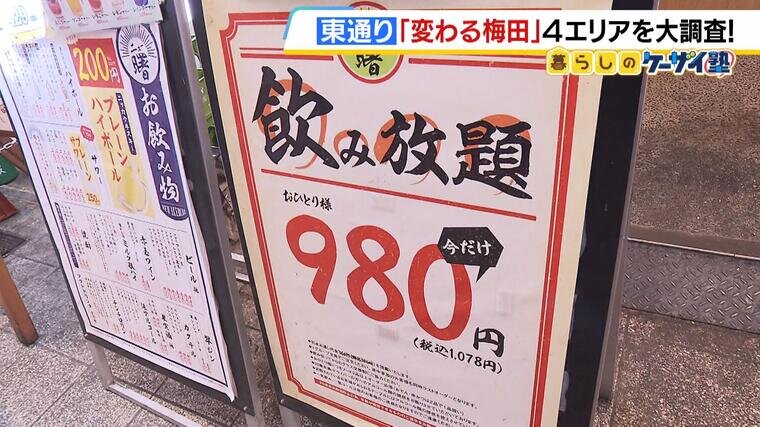

梅田随一の歓楽街「東通り」は若者向けの店が増加

続いては梅田随一の歓楽街「東通り」。夜賑わうこのエリアの変化は?

(街の人)「昔はちょっと怪しげな感じやったけど 今は若者が多くなっていい店が多い」

かつては会社帰りに一杯という店が軒を連ねていましたが、最近では若者向けの韓国料理店やフレンチの店が。地元の酒店は配達する酒の種類が変わったといいます。

(伊吹屋 小牟礼隆之さん)「昔はウイスキーや焼酎がすごく多かった。最近需要があるのは映える系のリキュール。オシャレなカクテルに使えるようなものとか。ラメが入っていて、こうやって光る」

さらに昼に街を訪れてみると、東通り商店街から女性を中心に30人以上並ぶ列を発見!

「SNSで見て地図で調べて来たらここやった」

「びっくりしました。本当にこんなところにあるんかなって」

東通りから細い路地に入った場所。行列の先にあるのはお昼だけ営業のアサイーボウルの専門店です。去年、バーを間借りしてオープンしたそうです。

(saúde梅田店 梶田羚維店長)「(出店する時は)めっちゃ抵抗ありました。若い女性をターゲットにした商品なのに若い女性は来てくれるのかな、入りづらいんかなとか」

店長の心配は必要なかったようで店は大盛況。訪れる世代の変化が少しずつ街のイメージを変えているようです。

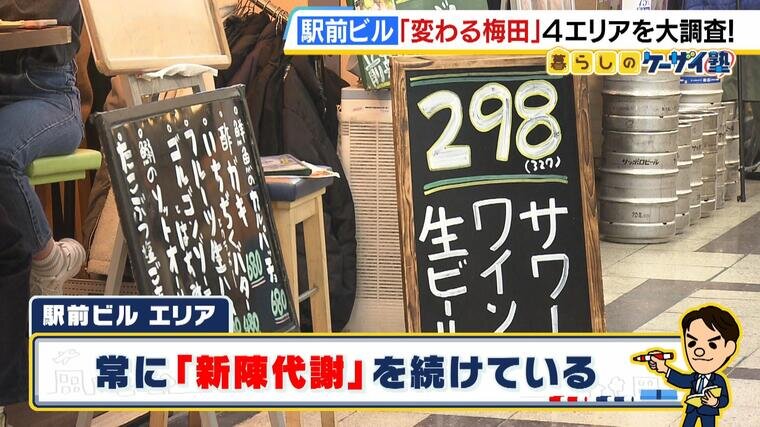

競争激化で新陳代謝を続ける「駅前ビル」エリア

続いては大阪駅の南側、「大阪駅前ビル」エリア。駅前ビルの地下に広がる飲食店街。グラングリーン大阪・南館のオープンの日、第3ビルに行ってみると…

(客)「(Qなぜ駅前ビルを選んだ?)ガヤガヤした雰囲気が好き。声がでかいので、うるさくしても何を話していても大丈夫。お酒の量をのむタイプはこっちのほうがいい」

(客)「(Qひとりいくらでのめる?)2人で1軒2000円くらい。次いろいろ行く。(Q何軒行く?)10軒」

第3ビルには約120軒の飲食店がひしめきますが、さすが梅田一等地。空き店舗がでてもすぐ埋まるといいます。いわば新陳代謝を続けるエリアなのです。それほど競争が激しい駅前ビル。赤字メニューを掲げる店は…

(大衆酒場びりちゃん・山本悠貴店長)「(Q大阪前前ビルはなぜ安い?)駅ビル自体の価格設定で競争が起こっている。それ(安さ)を求めてくる客にあわせてどんどん安くというかたち」

こちらの店の客単価は1500円程度。1晩で客を3回転させて売り上げを確保しているといいます。

一方、肉料理の店ではドリンク2杯と前菜、肉料理がついて税込み1000円の驚きのメニューが。

(グリルモトカラ梅田 河田晋二さん)「こちらは私どもの看板商品。お肉はうちのウリなんで、おいしいと思ってもらいお酒が進むと」

このセットだけで帰る予定だった人にも追加で料理を頼んでもらう作戦です。グラングリーン大阪の開業については…

(河田晋二さん)「価格帯が違うんでライバルと言うとおこがましいんですけど、あえて言います。ライバルです」

変わる梅田、あなたはどこに行きますか?