大阪市西成区、JR新今宮駅の南側にある「あいりん総合センター」。周辺は古くから「労働者の街」として発展してきましたが、12月1日、センター閉鎖後も敷地内で生活を続ける人たちに対し強制執行が行われました。

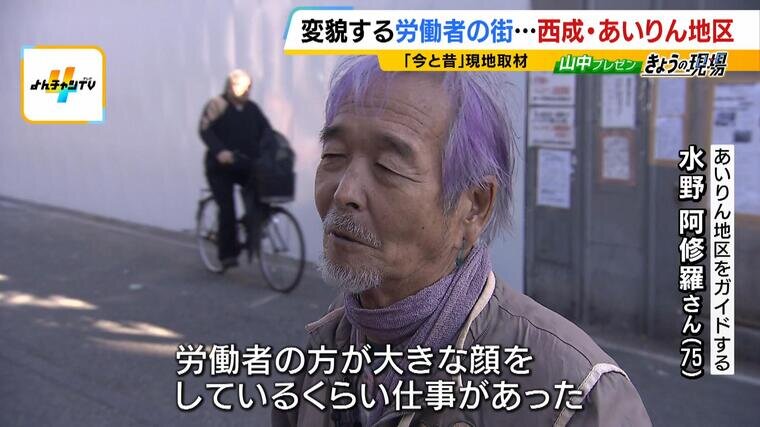

あいりん地区とは、どういった街なのでしょうか?21歳の時にあいりん地区に移住して建設業など日雇いの仕事に従事し、今は地域のガイドをしている水野阿修羅さん(75)に話を聞きました。

「労働者の方が大きな顔をしていた」活気に満ちていたバブル期

(Qこの街を見て何年ですか?)

(水野阿修羅さん)「50年過ぎましたね」

(Qここが一番賑わっていたのはいつ頃?)

(水野阿修羅さん)「80年代のバブルの時。その時は人が足りなくて、労働者の方が大きな顔をしているくらい仕事があった」

(Qどういう事情であいりん地区に来る人が多い?)

(水野阿修羅さん)「よそで働いていてクビになったとか、仕事がなくなったとか、常用の仕事に雇ってもらえないとか」

1970年に開設した労働者の就労などを支援する「あいりん総合センター」。現在は閉鎖されています。建物内には市営住宅や病院も併設されていました。ここに日雇い労働者たちが早朝に職を求めてやってきて、建設現場などに送られたのです。前の大阪万博がきっかけで求人ラッシュとなり、最盛期は全国から2万5000人の労働者が集まり、活気に満ちていました。

(水野阿修羅さん)「製造業の会社が大型バスで求人に来ていた。求人票を見て乗って現場に行く。(日当は)1970年のころは2500円。いまはガードマンで1万円。建設関係は1万1000円から1万2000円」

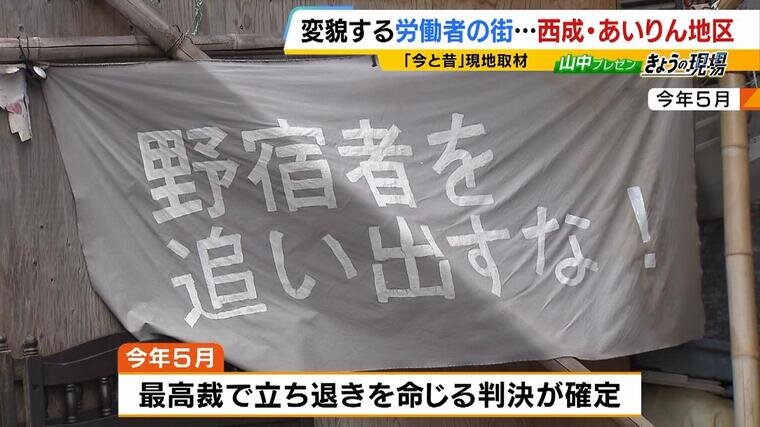

「最終的には15人くらいが寝ていた」建て替えによる“立ち退き命令”

しかし、耐震性の問題などを理由に建て替えが決まり、2019年に閉鎖。一部の路上生活者は敷地内からの立ち退きを拒んだため大阪府が提訴。今年5月、最高裁が立ち退きを命じる判決が確定したため強制執行が行われました。

(水野阿修羅さん)「(現在あいりん地区で)日雇い労働している人は3000人。最終的には15人くらいがこの(センター)周辺で寝ていた」

(Qここで生活していた人には、どんなサポートがある?)

(水野阿修羅さん)「高齢の人は生活保護。若い人はドヤ(簡易宿泊所)やアパートに入るように」

あいりん地区が日雇い労働者の街となったのは明治時代まで遡ります。天王寺公園一帯で博覧会が開かれたころ、会場の北側にあったスラム街が今のあいりん地区に移されたといいます。戦後の高度成長期はあいりん地区の労働者が重宝された時期もありましたが、景気の低迷とともに求人も減っていきました。

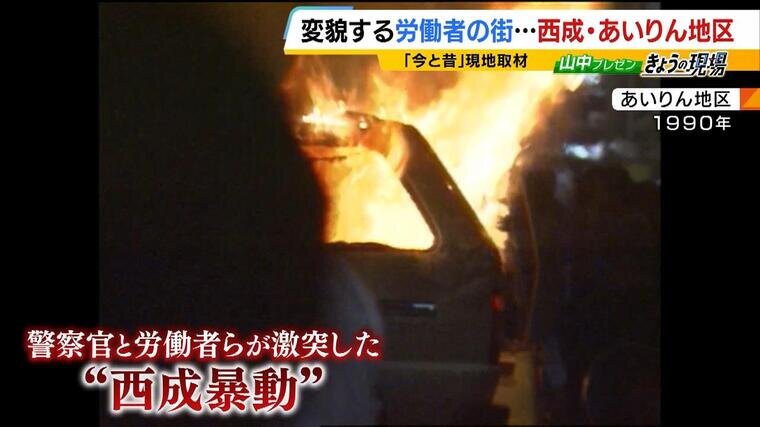

「社会的差別を味わいストレス」街のイメージが一変した『西成暴動』

そして、街のイメージが一変したのが、1990年。警察官と労働者らが激突した「西成暴動」です。警察官にガラス瓶を投げつけたり、棒を振り回したり…路上では車が燃えていました。こうした暴動は度々起こったといいます。

(Q暴動が何度も起きている原因は?)

(水野阿修羅さん)「労働者の生活がよくない。社会的差別を味わっているから、ストレスが溜まっている。そうすると警察が出てくるから、警察が攻撃目標になる」

違法な商品や、痛み止めの薬や睡眠薬も大量に並べられているヤミ露店もあり、大阪府警の捜査員が一斉に摘発に乗り出しました。

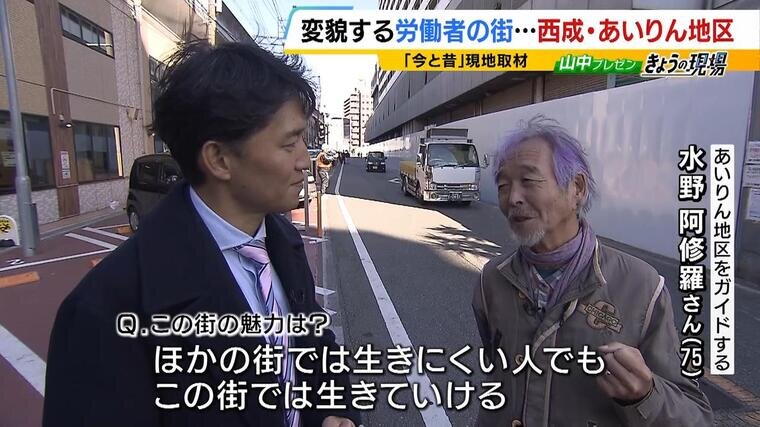

「ほかでは生きにくい人もこの街では生きていける」

そんなあいりん地区でしたが、今、大きく変わり始めています。

(Qいまは外国の方が増えましたね?)

(水野阿修羅さん)「やっぱりインバウンドでこの街が安い旅館が多いから。労働者がいなくなって経営者側もインターネットで外国人を呼び込もうと」

きっかけは大阪市が始めた「西成特区構想」でした。2012年、当時の橋下徹市長が西成区の治安や環境を改善するため、西成区だけを「特別扱い」する構想を打ち出し手厚く支援することを決めました。さらに、2022年には、あいりん地区のすぐそばで星野リゾートが手掛けるホテル「OMO7大阪」が開業。ゲストハウスも増えインバウンド客の姿も多くみられるようになりました。

(水野阿修羅さん)「ほかの街では生きにくい人でもこの街では生きていける。許容量がある、寛容。この街にいることで差別もされるけどおもしろい。ほかの街はきれいで安心だけど、私からみるとおもしろくない」