地球温暖化や人口急増により世界的な問題となっている「食糧危機」。その問題を“培養肉”や“ミライの魚の養殖”によって解決しようと取り組む大阪のミシュラン料理人に密着しました。

ミシュラン料理人のもう1つの顔は“研究員”!?

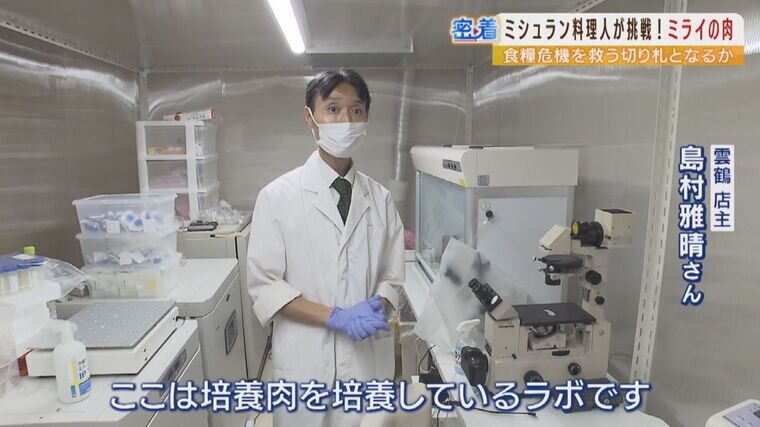

大阪市北区にある懐石料理店「雲鶴」。旬の食材を生かした季節感を感じさせる懐石料理が名物で、ミシュランガイドで9年連続星を獲得しています。その人気店の店主・島村雅晴さん(45)には、実はもう1つの顔があるのです。

割烹着から白衣に着替えて向かった先、そこは…。

(雲鶴 店主・島村雅晴さん)

「ここは『培養肉』を培養しているラボです」

「培養肉」とは、動物の細胞を培養させて作る代替肉の一種で、家畜のように膨大な飼料や水は必要でないため環境に優しく、“ミライの肉”とも呼ばれています。島村さんは料理人の傍ら、店の上で培養肉の研究・開発も行っているのです。

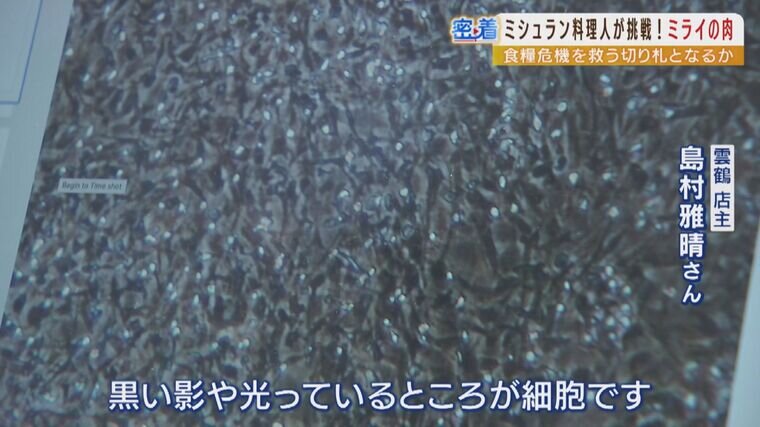

(顕微鏡をのぞく島村雅晴さん)

「黒い影や光っているところが細胞です。これをどんどん増やしていって固めるとお肉になります」

安全基準などのルールが無いため、まだ販売することはできませんが、食糧危機の解決に向けて2025年の大阪・関西万博までの実用化を目指しています。

(雲鶴 店主・島村雅晴さん)

「最近、環境の問題とか食材が手に入りにくくなっているとか、料理人として何かできることはないのか考えたときに、一つとして培養肉がありました」

そんな島村さんの取り組みはこれだけではありません。“ミライの魚”も育てようとしているのです。

飼料高騰や資源不足…“野菜を食べる魚”の養殖で環境負荷の軽減を目指す

今年7月、島村さんは料理人仲間たちと和歌山県串本町にある養殖場を訪れていました。

(島村さん)「飼料価格は上がってきていますか?魚粉価格も?」

(養殖業者)「そうですね、本当に上がっていますね。今回の飼料高騰に伴って少しずつは変化せざるを得なくなってくるのかなと」

養殖魚のエサについて熱心に質問します。

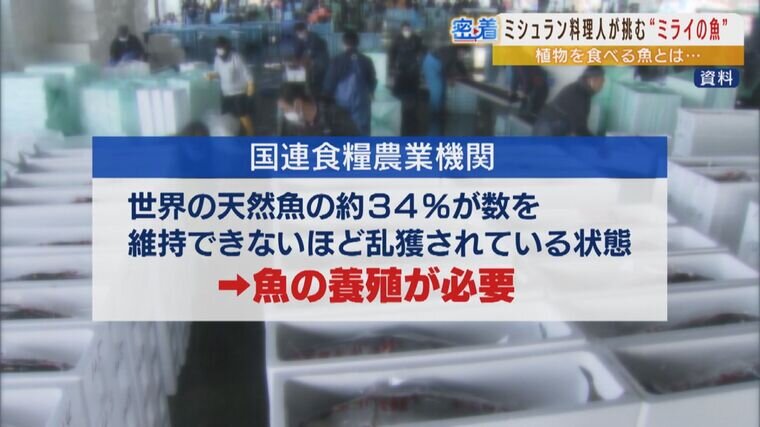

国連食糧農業機関によりますと、世界の天然の魚の約34%が数を維持できないほど乱獲されている状態で、今後、魚の養殖がますます必要になってきます。しかし、養殖のエサは生の魚や魚粉が中心で、たとえば養殖のブリは1kg太らせるのに7~10kgの魚が必要で資源不足が懸念されているのです。

(雲鶴 店主・島村雅晴さん)

「魚粉が多く使われていますので、それも輸入に多く頼っている。それだけの魚を使うのであればエサじゃなくて自分たちが食べればいいじゃないかと。そういった部分をできるだけ減らしていきたいと考えています」

そこで、ミシュラン3つ星シェフや世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功した「近大マグロの父」こと近畿大学の澤田好史教授とタッグを組み、“ミライの魚”を育てる取り組みを始めたのです。

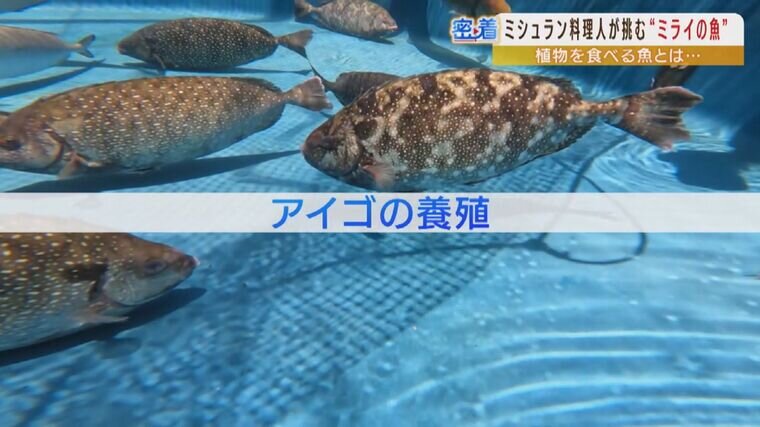

では、具体的になにをしているのかというと、「アイゴ」という魚の養殖です。

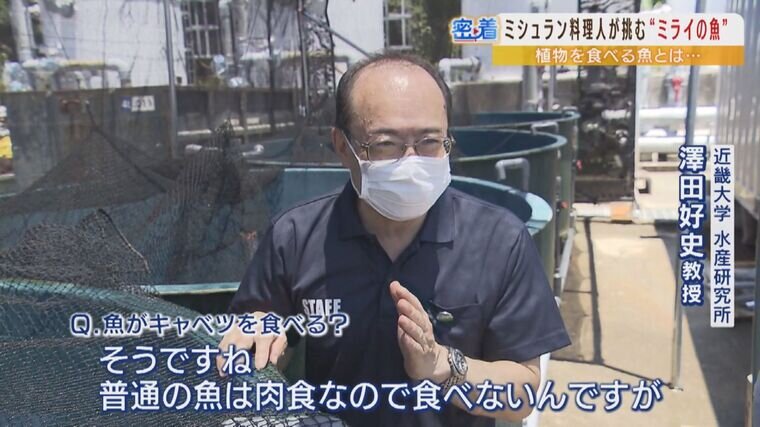

(近畿大学・水産研究所 澤田好史教授)

「これが海から取ってきたアイゴの幼魚と成魚ですね。エサの種類を変えて飼ってみることで味がどう変わるのか」

アイゴは独特の臭みがあり市場ではほとんど流通しない未利用魚ですが、魚では珍しく海藻なども好んで食べます。そこに目をつけ、魚粉ではなく廃棄予定の野菜で育てることができないか実験することにしたのです。

(近畿大学・水産研究所 澤田好史教授)

「(Q魚がキャベツを食べる?)そうですね、普通の魚は肉食ですので食べないのですが、この魚は草食が強いので食べてくれるのではないか」

さらに独特の臭みはエサが原因とみて、水槽を3つに分けて、それぞれエサを「魚粉入り」・「植物性たんぱく質」・「野菜」にして味と臭みの違いを比べることにしました。アイゴには50日間それぞれのエサを与え続け、後日、育ったアイゴを食べ比べます。

(雲鶴 店主・島村雅晴さん)

「料理人が魚を育てるところから関わることによって、よりおいしい状態、エサを変えることでにおいを減らすというところと、あとは丁寧に処理をすれば臭みも出にくいというのもありますし、全体としての海の環境負荷の軽減のお手伝いができるかな」

エサによって味に違いは出るのか…食べ比べた結果は?

9月末、再び近大の研究所を訪れた島村さん。野菜を食べてくれているのか確認しに来たのです。

(水槽を確認する島村雅晴さん)

「あーすごい寄ってくる。太い奴と細い奴がいてますね」

そこには、近所の青果店からもらった廃棄予定の白菜をついばむアイゴの姿がありました。次から次へと勢いよく食べています。

(飼育担当)

「キュウリとかブロッコリーとか緑の塊の野菜もすごく好きで、この前はメロンとかちょっとにおいがあるシソやバジルもきれいに食べました」

では、肝心の臭みに変化はあるのか。50日間野菜を食べ続けたアイゴをその場でさばき、内臓のにおいを確認すると…。

(雲鶴 店主・島村雅晴さん)

「においは全然ないですね。内臓脂肪が本当に少ないですね」

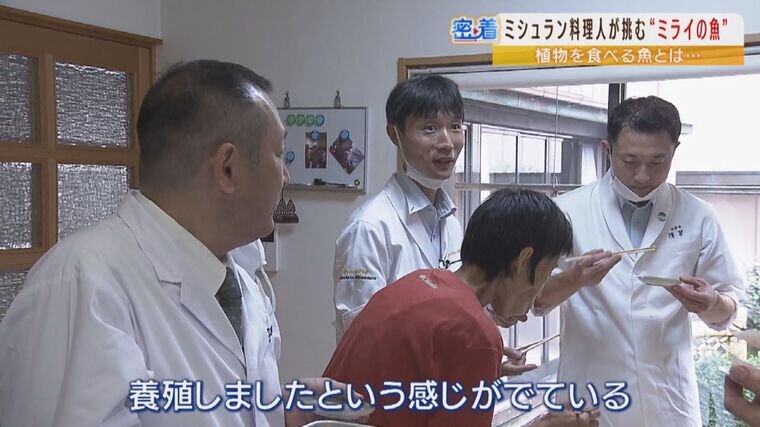

続いては味の食べ比べ。それぞれのアイゴを刺身にします。見た目ではすこしの違いはあるようですが、果たして味はどうなのでしょうか。まずは魚粉で育てたアイゴから食べることに。

(島村さん)「すごく弾力感がありますね」

(料理人仲間)「脂も結構のっているね」

次に、植物性たんぱく質を与えたアイゴは…。

(島村さん)「脂が多い。養殖しましたという感じがでている。ちょっと養殖のタイに似ている」

(料理人仲間)「でも脂臭さみたいなものはないですね」

どうやらエサによって味に違いが出ているようです。野菜で育てたアイゴはどんな変化があるのでしょうか。

(島村さん)「全然味が違う。甘いというか」

(料理人仲間)「魚のちゃんとした味がする気がする」

(澤田教授)「全然違うぞ、やった!」

(料理人仲間)「痩せていたからちょっと期待感があんまりなかったけれども、食べてみたら味的にはおいしい」

(料理人仲間)「これが一番うまいかも」

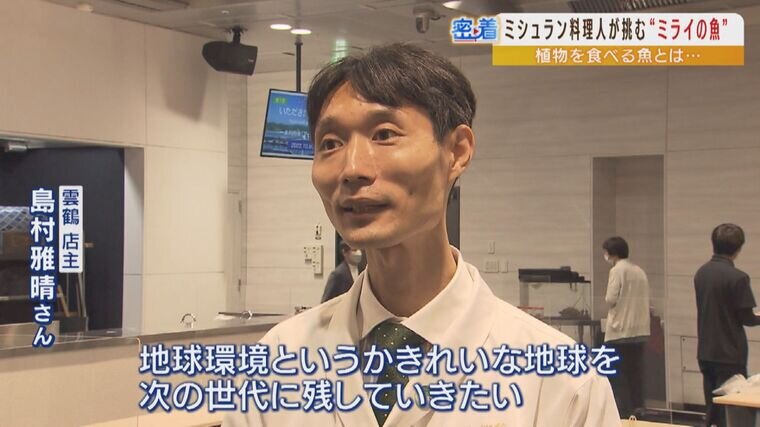

なんと独特の臭みが消えておいしい白身魚に育っていました。この結果を受け、来年の夏にも店で提供できる見通しがたちました。

未利用魚で敬遠されてきたアイゴで未来の食料危機を救う。島村さんの挑戦は続きます。

(雲鶴 店主・島村雅晴さん)

「地球環境というかきれいな地球を次の世代に残していきたいと感じています。みんなで一致団結して取り組んでいきたい。そのシンボルとしてアイゴがどんどん広まっていってくれたらいいなと考えています」